|

|

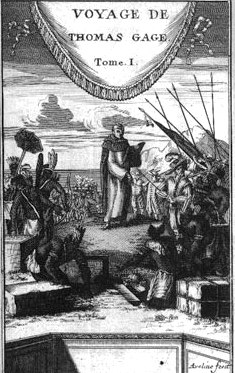

1648 El inglés americano: sus trabajos por mar y tierra o un nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales |

Thomas Gage"LA CAPITAL DE LA NUEVA ESPAÑA EN EL SIGLO XVII" Del repartimiento que hizo Cortés entre los conquistadores, de los principales palacios y barrios de la ciudad de México, del terreno que destinó para casa de ayuntamiento, iglesias, y otros edificios públicos, y del estado presente de esa gran capital y sus cercanías. El primer cuidado de Cortés fue separar a los españoles de los indios, y estableció sus habitaciones a la una y a la otra parte del agua, del modo que como aún hoy se la ve pasa por entre los dos distritos. Prometió a todos los que fueran naturales de la ciudad o quisieran ir a establecerse en ella terreno para edificar, dándoles la propiedad para ellos y sus descendientes, la libertad y otros muchos privilegios, y franquicias, a fin de atraer por ese medio mayor número de personas para poblar la capital. Puso al mismo tiempo en libertad a Tiquihuaco, general de las tropas mexicanas, y le dio un barrio entero, nombrándolo cabeza de todos los indios de la ciudad. Dio asimismo otro barrio a don Pedro Moctezuma, hijo del difunto emperador, con ánimo de ganarse con esas dádivas y su generosidad el afecto y los aplausos del pueblo. Distribuyó algunos otros barrios e isletas entre varios nobles y señores de cuenta, para que edificasen y pudiesen habitar en su propiedad. Así quedó el terreno repartido, y todos empezaron a construir con mucho alborozo y con una diligencia increíble. Tan luego como cundió por todas aquellas comarcas, que se reconstruía la ciudad de México, se agolpó la muchedumbre a ponerse bajo la protección de Cortés, y disfrutar la libertad y fueros que había concedido a los pobladores; que era un asombro el ver las avenidas de gente que cubrían todos los caminos, ocupando el concurso de hombres y mujeres que se llegaron a juntar en un espacio de tres millas de circuito. Mas como trabajaban mucho y se alimentaban mal, enfermaron muchos, y no tardó en declararse una peste que devoró una infinidad de indios: porque sus tareas eran tanto más penosas cuanto que tenían que transportar a hombros o arrastrar la piedra, madera, cal, ladrillos y demás materiales necesarios para edificar. Sin embargo, la ciudad de México volvió poco a poco a verse en pie con cien mil casas mucho más hermosas y mejores que las antiguas. Los conquistadores construyeron sus casas al uso de España, y Cortés hizo edificar la suya sobre los cimientos del palacio de Moctezuma. La casa de Cortés, que vale al presente cuatro mil ducados anuales, se llama el Palacio del marqués del Valle porque el rey de España hizo donación para él y sus herederos del enorme valle de Oaxaca. El edificio es tan magnífico que como hemos dicho se emplearon solamente en vigas siete mil troncos de cedro. Los españoles abrieron también hermosos canales que cubrieron con bóvedas para los bergantines de que se sirvieron en la toma de la ciudad y aun hoy se ven todavía esos canales, que cuidan con el mayor esmero, a fin de conservar la memoria de tamaña expedición. Condenaron y cegaron las calles de agua que había dentro de la población, y en el mismo lugar han levantado muchas y muy buenas casas: de manera que México no está ya como se veía anteriormente; en especial desde el año de 1634 que falta gran trecho para que el agua se acerque a donde solía llegar antes. Las aguas exhalan a veces un vapor muy hediondo, mas a pesar de ese inconveniente el sitio es templado y sano, a causa de las montañas que lo rodean, y abundan en cuanto es necesario para la vida, por la fertilidad del suelo y la comodidad de la laguna. México es en la actualidad una de las mayores ciudades del mundo, considerada la extensión que ocupan las casas de los españoles y las de los indios; y aun poco tiempo después de la conquista era una de las más hermosas de todas las Indias, y que más florecía en armas y en letras. Había por lo menos en ella dos mil habitantes que tenían un caballo en su cuadra, y estaban completamente armados, equipados y listos. Pero ya, como todos los indios de los países circunvecinos están sometidos, y aun por la mayor parte aniquilados, con especialidad en los alrededores de México, no temen los españoles que se levanten contra ellos y han olvidado el ejercicio y profesión de la milicia. La seguridad con que los descendientes de los conquistadores viven en aquella ciudad es tan grande, que no tienen ni puertas, ni murallas, ni bastiones, ni tampoco torres, plataformas, arsenal, municiones, ni artillería, para defender contra los enemigos domésticos o extraños, creyendo los habitantes que basta San Juan de Ulúa para ampararlos contra las invasiones de las demás naciones, y no recelándose de sus contrarios en lo interior. No obstante México es una de las ciudades más ricas del mundo en razón de su comercio, porque en la Mar del Norte tiene más de veinte navíos de alto bordo que vienen de España todos los años y anclan en el puerto de San Juan de Ulúa, cargados no solamente de las mejores mercaderías de la metrópoli, sino de las de todos los otros países de la cristiandad, que después transportan por tierra a la capital. Por la Mar del Sur trafica con todos los parajes mercantiles del Perú; si bien hace su principal negocio en las Indias Orientales, de donde saca géneros preciosísimos de los lugares habitados por los portugueses, y del Japón y de la China, sirviéndole de escala las islas Filipinas, a las cuales envían todos los años dos grandes galeones acompañados de dos buques menores, mientras vuelve de ellas al puerto de Acapulco igual número de embarcaciones cargadas. Desde Acapulco transportan a México las mercaderías del Asia, como hacen con las de Europa desde San Juan de Ulúa. Hay también en aquella capital una seca, donde se acuña la moneda, de las barras y panes de la plata que llevan de las minas de San Luis de Zacatecas, distante ochenta leguas de México hacia la parte del norte. Los españoles se han adelantado todavía más de cien leguas más allá de Zacatecas, han sometido día a día a muchos indios y han descubierto gran número de minas, por lo cual han tenido que fundar una ciudad que llaman Nuevo México. Los naturales de aquellas comarcas son grandes guerreros y dan harto que hacer a los españoles, que difícilmente se pueden mantener contra ellos. Créese sin embargo, que todavía irán más lejos, hasta que hayan subyugados todo el territorio, que sin duda linda con nuestras plantaciones de Virginia, pues son un solo continente. Posee también la capital una excelente universidad, cuyo edificio mandó construir el virrey don Antonio de Mendoza. Cuando se reedificó la ciudad, había ya gran diferencia entre un conquistador y un simple habitante de México. La calidad de conquistador era un título honorífico que no pertenecía sino a los que habían subyugado el país y el rey de España les daba tierras y rentas para ellos y sus herederos; mientras los simples habitantes pagaban todos los años su pecho y contribución por la casa en que moraban en la ciudad. Por ese punto de vanagloria se encuentran a cada paso en toda la América gentes que se dan por hidalgos entre españoles, pretendiendo todos hasta la fecha, descender por línea recta de alguno de los conquistadores, aunque sean más pobres que Job. "¿Dónde está la hacienda de vuestra merced?", preguntaron a uno de esos caballeros andantes que infectan el país. "La fortuna se la ha llevado; pero toda la adversidad del mundo no podrá llevarse una brizna de mi honra ni de mi nobleza". Tal es la respuesta de todos ellos, cuando la vista del extranjero se queda clavada en los andrajos que tan mal cuadran a tanta soberbia. Se ven remendones, y hasta trajineros que van a ganar su vida con media docena de mulas por los caminos, los cuales se dan por descendientes y herederos legítimos de la sangre de aquellos primeros héroes. El nombre de Mendoza o de Guzmán basta para que juren que son de la familia de los duques de MedinaSidonia o los marqueses de Astorga. Sus abuelos pasaron los mares para conquistar la América, y han dado provincias enteras y reinos dilatados a la Corona de España; pero la mudable fortuna les ha vuelto la espalda, y ahora se ven obligados a esconder, por modestia y respeto a su ilustre sangre, sus andrajosos gregüescos con una capa harto raída. Reedificada la capital y establecidos en ella los jueces, regidores, tribunales, magistrados, notarios y demás aves de rapiña necesarios para la administración del Estado, se extendió hasta las más apartadas regiones la fama de Cortés y de su ciudad, y al punto se volvió a ver poblada de indios. Poco tiempo después aumentaron los españoles venidos de Europa su territorio, conquistando más de cuatrocientas leguas que sujetaron al gobierno real de México. Mas puedo decir con verdad que, desde entonces acá, la han reedificado de nuevo los españoles que han destruido a la mayor parte de los indios. Ni me atreveré a asegurar que haya en el día, como poco después de la conquista, cien mil casas de las cuales estaban habitadas por los naturales la mayor parte. Los indios que ahora viven en uno de los arrabales llamado Guadalupe, cuando yo estaba allí en 1625, podían contar unos cinco mil habitantes. Posteriormente han perecido muchos por los malos tratamientos y las fatigas que les han hecho sufrir en los trabajos de la laguna. Así que no quedarán arriba de dos mil naturales, y como mil de los que llaman mestizos. Esta casta es la de los hijos de europeo y de india, y el número es tan crecido, porque hay varios españoles pobres que se casan con mujeres del país y otros que no se casan, sino que hallan medio de seducir a las inocentes indias. Los españoles van cercenándoles cada día más el terreno en que habían labrado su habitación, y de tres y aun de cuatro casas de indios, construyen una hermosa y grande al uso de España, con jardines y vergeles, por eso ahora casi todas las casas de México son espaciosas y cómodas, y tienen jardín para servir de recreación y desahogo a los que las habitan. Los edificios son de piedra y buenos ladrillos; pero no son altos, a causa de los terremotos frecuentes que se padecen en aquel clima, y que podrían derribarlas si tuvieran más de tres pisos. Las calles son anchísimas; en las más estrechas pueden ir de frente tres carrozas, y seis lo menos en las mayores, lo que da a la ciudad apariencias de ser más grande de lo que es. En la época de mi residencia en México, se decía que el número de los habitantes españoles llegaba a cuarenta mil, todos tan vanos y tan ricos, que más de la mitad tenían coche; de suerte que se creía por muy cierto que había en ese tiempo en la ciudad más de quince mil coches. Es refrán en el país que en México se hallan cuatro cosas hermosas: "las mujeres, los vestidos, los caballos y las calles". Podrían añadirse la quinta, que sería los carruajes de la nobleza, que son mucho más espléndidos y costosos que los de la corte de Madrid y de todos los otros reinos de Europa; porque no se perdonan para enriquecerlos ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas, ni el brocado, ni las exquisitas sedas de la China. Realzan aún más la natural hermosura de los caballos los arneses tachonados de piedras preciosas, las herraduras de plata, y cuanto puede hacer más suntuoso y magnífico su aderezo. No hay calle en ciudad alguna de la cristiandad que se acerque a las de México en limpieza y aseo y mucho menos en la opulencia de las tiendas que las adornan; sobre todo las platerías son dignas de admiración por las grandes riquezas y exquisitas obras que en ellas se ven. Los indios y los chinos que han abrazado la religión cristiana y que visitan la ciudad todos los años, han acabado de perfeccionar a los españoles en ese oficio, y éstos trabajan ya con un primor admirable. El virrey que fue a la Nueva España en 1625 queriendo enviar alrey de España un regalo digno de su majestad, mandó hacer un papagayo de oro, plata y piedras preciosas, ajustadas con tanta arte para representar la naturalidad de las plumas, que la obra sola se estimó en cincuenta mil ducados. En el convento de los dominicos, hay una lámpara de plata en la iglesia, que tiene trescientos brazos o candeleros para poner una vela en cada uno, y cien lamparitas que están unidas a los picos para poner aceite en ellas, obra tan variada, rara y perfecta, que se evalúa en cuatrocientos mil ducados. Con semejantes trabajos se engalanan las muchas y muy hermosas calles donde se encuentran los talleres y tiendas de orfebrería. A lo que se dice de la lindeza de las mujeres puedo yo añadir que gozan de tanta libertad y gustan del juego con tanta pasión que hay entre ellas quien no tiene bastante con todo un día y su noche para acabar una manecilla de primera cuando la han comenzado. Y llega su afición hasta el punto de convidar a los hombres públicamente a que entren en sus casas para jugar. Un día que me paseaba yo por una calle, con otro religioso que había ido conmigo a la América, estaba a la ventana una señorita de gran alcurnia la cual, conociendo que éramos chapetones (nombre que dan a los recién llegados de España el primer año), nos llamó y entabló conversación con nosotros. Después de habernos hecho dos o tres preguntas muy ligeras sobre España nos dijo si no queríamos entrar y jugaríamos una manecilla de primera. Los hombres y las mujeres gastan extraordinariamente en vestir, y sus ropas son por lo común de seda, no sirviéndose de paño, ni de camelote ni de telas semejantes. Las piedras preciosas y las perlas están allí tan en uso y tienen en eso tanta vanidad, que no hay vista más común que los cordones y hebillas de diamantes en los sombreros de las señoras, y cintillos de perlas en los de los menestrales y gente de oficio. Hasta las negras y las esclavas atezadas tienen sus joyas, y no hay una que salga sin su collar y brazaletes o pulseras de perlas, y sus pendientes con alguna piedra preciosa. El vestido y atavío de las negras y mulatas es tan lascivo, y sus ademanes y donaire tan embelesadores, que hay muchos españoles, aun entre los de la primera clase, propensos de suyo a la lujuria, que por ellas dejan a sus mujeres. Llevan de ordinario una saya de seda o de indiana finísima recamada de randas de oro y de plata, con un moño de cinta de color subido con sus flecos de oro, y con caídas que les bajan por detrás y por delante hasta el ribete de la basquiña. Sus camisolas son como justillos, tienen sus faldetas, pero no mangas, y se las atan con lazos de oro o de plata. Las de mayor nombradía usan ceñidores de oro bordados de perlas y piedras preciosas. Las mangas son de rico lienzo de Holanda o de la China, muy anchas, abiertas por la extremidad, con bordados; unas de sedas de colores, y otras de seda, oro y plata, largas hasta el suelo. El tocado de sus cabellos, o más bien de sus guedejas, es una escofieta de infinitas labores, y sobre la escofieta se ponen una redecilla de seda; atada con una hermosa cinta de oro, de plata o de seda que cruzan por encima de la frente, y en la cual se leen algunas letras bordadas que dicen versos ligeros y tontos, o cualquiera pensamiento de amor. Cúbrense los pechos desnudos, negros, morenos, con una pañoleta muy fina que se prenden en lo alto del cuello a guisa de rebocillo, y cuando salen de casa añaden a su atavío una mantilla de linón o cambrai, orlada con una randa muy ancha o de encajes; algunas la llevan en los hombros, otras en la cabeza; pero todas cuidan de que no les pase de la cintura y les impida lucir el talle y la cadera. Hay varias majas que se echan la mantilla al hombro, pasándose una punta por el brazo derecho y tirándose la otra al hombro izquierdo, para tener libres las mangas y andar con mejor garbo; pero se encuentran otras en la calle, que, en lugar de mantilla, se sirven de una rica saya de seda, de la cual se echan parte al hombro izquierdo, y parte sostienen con la mano derecha, teniendo más trazas de jayanes escandalosos que de muchachas honradas. Sus zapatos son muy altos, y con muchas suelas guarnecidas por fuera de un borde de plata, clavado con tachuelitas del mismo metal que tienen la cabeza muy ancha. La mayor parte de esas mozas son esclavas, o lo han sido, y el amor les ha dado la libertad para encadenar las almas y sujetarlas al yugo del pecado y del demonio. Hay una infinidad de negros y de mulatos que se han vuelto altivos e insolentes hasta el extremo de poner a los españoles en recelo de una rebelión, haciéndoles temer más de una vez la posibilidad de una intentona de levantamiento por su parte. Yo mismo he oído decir a algunos españoles de más piedad y más religión que los otros, que temían la ira de Dios, y ver sujeta aquella ciudad a otra potencia, o bien convertida en ruinas, en castigo de la vida escandalosa de sus habitantes, y de los crímenes que cometían los principales españoles con ellos. Temería abusar de la paciencia del lector y ofender sus oídos, si me entretuviera en describir las particularidades de su depravada conducta. Sólo diré que se ofende grandemente a Dios en esa segunda Sodoma; y que aun cuando ahora florezcan sus habitantes y abunden en riquezas y deleites mundanos, llegará empero el día en que serán trasegados como el heno, y secáranse como la yerba verde que se ha cortado, según dice el salmo 37. Así pues, como el estado floreciente de la ciudad de México tan abundante en carrozas y coches, en caballos y calles, en galas y mujeres, es un estado tan deleznable y resbaladizo, no dudo que sus soberbios moradores caerán tarde o temprano bajo el poder de otro príncipe en este mundo; en el otro, entre las manos de un juez severo que es el rey de los reyes y el señor de los señores. Pareciera que la religión les enseñase que toda maldad es permitida y que si la Iglesia y sus ministros prosperan, si la bolsa se abre a la lujuria y con igual generosidad enriquece techo y paredes de templos, aquélla se desvanece. Pero aunque los habitantes de esta ciudad sean extremadamente dados a los placeres, no hay en el mundo país alguno, en donde haya más inclinación a hacer bien a la Iglesia y a sus ministros. Todos ellos se esmeran a cual más en regalar a los frailes y monjas y enriquecer los conventos. Éstos edifican ricos altares en las capillas de los santos de su particular devoción y en algunos el costo llega a un millón de ducados; aquéllos presentan a las imágenes de la virgen coronas y cadenas de oro, o le dan lámparas de plata; unos edifican conventos, o los reparan a su costa; otros en fin, les mandan dos o tres mil ducados de renta. Así imaginan que, con el bien que hacen a las iglesias, evitarán la pena que sus pecados merecen. Faltaría a la escrupulosidad de la historia, si me olvidara de citar a un devoto bienhechor de la Iglesia, que vivía en tiempo de mi residencia en el país y descollaba entre todos por su prodigalidad. Llamábase Alonso Cuéllar, y se decía en el vulgo que su alcoba estaba enladrillada de panes de oro en lugar de ladrillos de tierra. Esa exageración, que nada tenía de cierto, daba a entender las grandes riquezas que poseía; y lo que sí era verdad era que tenía en su cuarto dos arcas la una llena de panes de oro, y la otra de barras de plata. El tal Cuéllar hizo edificar un convento para las monjas de San Francisco, gastó más de treinta mil ducados en la obra, y luego le dio dos mil ducados de renta al año, para el mantenimiento de las religiosas, y para que mandasen decir cierto número de misas cada año por el reposo de su alma, tras su muerte. Pues ese hombre tan pío, ese bienhechor tan generoso de la Iglesia, llevaba la vida más escandalosa a que puede entregarse un vicioso sin recato ni conciencia. Casi todas las noches se iba con dos de sus criados a visitar a las mujeres cuyo atuendo hemos descrito, tirando una cuenta de su rosario en cada puerta por donde entraba, y haciendo en su lugar un nudo, a fin de saber al otro día cuántas de esas criminales estaciones había visitado por la noche. Mas estando yo todavía en México, salieron a luz, y fueron publicadas por todas partes esas obras de tinieblas. Una noche fue Cuéllar a una de las casas que solía frecuentar, y se encontró con un caballero que estaba celoso de él. Echaron mano a las espadas, pelearon; mas el caballero, que antes había dado de puñaladas a su manceba, y estaba mejor acompañado que Cuéllar, quien solamente era un mercader, lo hirió tan malamente que todos lo creyeron muerto. En fin sucede muy a menudo en aquella populosa ciudad el ver que las limosnas y liberalidades extraordinarias hechas a las iglesias y a las casas religiosas, provienen de personas cuya vida es tan relajada como escandalosa; sus habitantes encenagados en los placeres de todas clases, creyendo que sus pecados se ocultan y desaparecen con semejantes larguezas, enriquecen a porfía las iglesias, que son tan opulentas y están construidas con tanta magnificencia que no se puede imaginar cosa más grande ni más suntuosa. No hay más que cincuenta iglesias parroquiales y conventos de frailes y de monjas; pero los que se ven son los mejores que yo conozco. Los techos y las vigas están dorados; adornan columnas de mármol de diversos colores la mayor parte de los altares, y las gradas son de madera del Brasil, en una palabra, los tabernáculos son tan ricos que el menor vale veinte mil ducados. Todo esto causa admiración en la gente simple, y la admiración propicia la diaria adoración de la riqueza, a la par que la devoción por las imágenes de los santos. Además de lo hermoso de los edificios, son infinitas las alhajas y riquezas que pertenecen a los altares como casullas, capas, dalmáticas, doseles, colgaduras, ornamentos de altar, candeleros, joyas, coronas de oro y de plata, y las custodias de oro y cristal, tesoros que reunidos valen una mina de plata y podrían enriquecer a la nación si se hiciera de ellos mejor uso.

|