|

|

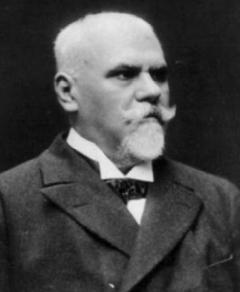

1910 Discurso en la Inauguración de la Universidad Nacional. Justo Sierra |

Justo Sierra, 22 de septiembre de 1910Señor Presidente de la República, señoras, señores: Dos conspicuos adoradores de la fuerza transmutada en derecho, el autor del Imperio germánico y el autor de la Vida estrenua; el que la concebía como instrumento de dominación, como el agente superior de lo que Nietzsche llama "la voluntad de potencia", y el que la preconiza como agente de civilización, esto es, de justicia, son quienes principalmente han logrado imbuir en el espíritu de todos los pueblos capaces de mirar lo porvenir, el anhelo profundo y el propósito tenaz de transformar todas sus actividades: la mental, como se transforma la luz; la sentimental, como se transforma el calor, y la física, como se transforma el movimiento en una energía sola, en una especie de electricidad moral que es propiamente la que integra al hombre, la que lo constituye en un valor, la que lo hace entrar como molécula consciente en las distintas evoluciones que determinan el sentido de la evolución humana en el torrente del perenne devenir... Esta resolución de ser fuertes, que la antigüedad tradujo por resultados magníficos en grupos selectos y que entra ya en el terreno de las vastas realizaciones por nacionalidades enteras, muestra que el fondo de todo problema, ya social, ya político, tomando estos vocablos en sus más comprensivas acepciones, implica necesariamente un problema pedagógico, un problema de educación. Porque ser fuertes, ya lo enunciamos, es, para los individuos, resumir su desenvolvimiento integral: físico, intelectual, ético y estético, en la determinación de un carácter. Claro es que el elemento esencial de un carácter está en la voluntad; hacerla evolucionar intensamente, por medio del cultivo físico, intelectual, moral, del niño al hombre, es el soberano papel de la escuela primaria, de la escuela por antonomasia; el carácter está formado cuando se ha impreso en la voluntad ese magnetismo misterioso, análogo al que llama a la brújula hacia el polo, el magnetismo del bien. Cultivar voluntades para cosechar egoísmos, sería la bancarrota de la pedagogía; precisa imantar de amor a los caracteres; precisa saturar al hombre de espíritu de sacrificio, para hacerle sentir el valor inmenso de la vida social, para convertirlo en un ser moral en toda la belleza serena de la expresión; navegar siempre en el derrotero de ese ideal, irlo realizando día a día, minuto a minuto; he aquí la divina misión del maestro. La Universidad, me diréis, la Universidad no puede ser una educadora en el sentido integral de la palabra; la Universidad es una simple productora de ciencia, es una intelectualizadora; sólo sirve para formar cerebrales. Y sería, podría añadirse entonces, sería una desgracia que los grupos mexicanos ya iniciados en la cultura humana, escalonándose en gigantesca pirámide, con la ambición de poder contemplar mejor los astros y poder ser contemplados por un pueblo entero, como hicieron nuestros padres toltecas, rematase en la creación de un adoratorio en torno del cual se formase una casta de ciencia, cada vez más alejada de su función terrestre, cada vez más alejada del suelo que la sustenta, cada vez más indiferente a las pulsaciones de la realidad social turbia, heterogénea, consciente apenas, de donde toma su savia y en cuya cima más alta se encienda su mentalidad como una lámpara irradiando en la soledad del espacio... Torno a decirlo: esto sería una desgracia; ya lo han dicho psicosociólogos de primera importancia. No, no se concibe en los tiempos nuestros que un organismo creado por una sociedad que aspira a tomar parte cada vez más activa en el concierto humano, se sienta desprendido del vínculo que lo uniera a las entrañas maternas para formar parte de una patria ideal de almas sin patria; no, no será la Universidad una persona destinada a no separar los ojos del telescopio o del microscopio, aunque en torno de ella una nación se desorganice; no la sorprenderá la toma de Constantinopla discutiendo sobre la naturaleza de la luz del Tabor. Me la imagino así: un grupo de estudiantes de todas las edades sumadas en una sola, la edad de la plena aptitud intelectual, formando una personalidad real a fuerza de solidaridad y de conciencia de su misión, y que, recurriendo a toda fuente de cultura, brote de donde brotare, con tal que la linfa sea pura y diáfana, se propusiera adquirir los medios de nacionalizar la ciencia, de mexicanizar el saber. El telescopio, al cielo nuestro, sumario de asterismos prodigiosos en cuyo negror, hecho de misterio y de infinito, fulguran a un tiempo el septentrión, inscribiendo eternamente el surco ártico en derredor de la estrella virginal del polo, y los diamantes siderales que clavan en el firmamento la Cruz austral; el microscopio, a los gérmenes que bullen invisibles en la retorta del mundo orgánico, que en el ciclo de sus transformaciones incesantes hacen de toda existencia un medio en que efectuar sus evoluciones, que se emboscan en nuestra fauna, en nuestra flora, en la atmósfera en que estamos sumergidos, en la corriente de agua que se desliza por el suelo, en la corriente de sangre que circula por nuestras venas, y que conspiran con tanto acierto como si fueran seres conscientes, para descomponer toda vida y extraer de la muerte nuevas formas de vida. Toda ella se agotaría probablemente en nuestro planeta antes de que la ciencia apurase la observación de cuantos fenómenos nos particularizan y la particularizasen a ella. Nuestro subsuelo, que por tantos capítulos justifica el epíteto de "nuevo" que se ha dado a nuestro mundo; las peculiaridades de la conformación de nuestro territorio constituido por una gigantesca herradura de cordilleras que, emergida del océano en plena zona tórrida, la transforma en templada y la lleva hasta la fría y la sube a buscar la diadema de nieve de sus volcanes en plena atmósfera polar, y allí, en esas altitudes, colmado del arco interno de la herradura por una rampla de altiplanicies que va muriendo hacia el norte, nos presenta el hecho, único quizá en la vida étnica de la tierra, de grandes grupos humanos organizándose y persistiendo en existir, y evolucionando y llegando a constituir grandes sociedades, y una nación resuelta a vivir, en una altitud en que, en otras regiones análogas del globo, o los grupos humanos no han logrado crecer, o no han logrado fijarse, o vegetan incapaces de llegar a formar naciones conscientes y progresivas. Y lo que presenta un interés extraordinario es que, no sólo por esas condiciones el fenómeno social y, por consiguiente, el económico, el demográfico y el histórico tienen aquí formas sui generis, sino los otros fenómenos, los que se producen más ostensiblemente dentro de la uniformidad fatal de las leyes de la naturaleza: el fenómeno físico, el químico, el biológico obedecen aquí a particularidades tan íntimamente relacionadas con las condiciones meteorológicas y barológicas de nuestro habitáculo, que puede afirmarse que constituyen, dentro del inmenso imperio del conocimiento, una provincia no autonómica, porque toda la naturaleza cabe dentro de la cuadrícula soberana de la ciencia; pero sí distinta, pero sí característica. Y si de la naturaleza pasamos al hombre, que, cierto, es un átomo, pero un átomo que no sólo refleja al universo, sino que piensa, ¡qué tropel de singularidades nos salen al encuentro! ¿Aquí habitó una raza sola? ¿Las diferencias, no estructurales, pero sí morfológicas de las lenguas habladas aquí, indican procedencias distintas en relación con una diversidad, no psicológica, pero sí de configuración y de aspecto de los habitantes de estas comarcas?: Si no es un centro de creación este nuestro continente, ¿a dónde está la cepa primera de estos grupos? ¿hay acaso una unidad latente de este grupo humano que corre, a lo largo de los meridianos, de un polo a otro? Estos hombres que construyeron pasmosos monumentos en medio de ciudades al parecer concebidas por un solo cerebro de gigante y realizadas por varias generaciones de vencidos o de esclavos de la pasión religiosa, servidores de una idea de dominación y orgullo, pero convencidos de que servían a un dios, también erigieron en sus cosmogonías y teogonías monumentos espirituales más grandes que los materiales; como que tocan por sus cimas, abigarradas al igual de las de sus teocalis, a los problemas eternos, esos en presencia de los cuales el hombre no es más que el hombre, en todos los climas y en todas las razas; es decir, una interrogación ante la noche. ¿Quiénes eran estos hombres, de dónde vinieron, en dónde están sus reliquias vivas en el fondo de este mar indígena sobre que ha pasado desde los tiempos prehistóricos el nivel de la superstición y de la servidumbre; pero que nos revela, de cuando en cuando, su formidable energía latente con individualidades cargadas de la electricidad espiritual del carácter y la inteligencia? Y la historia del contacto de estas que nos parecen extrañas culturas aborígenes, con los más enérgicos representantes de la cultura cristiana, y la extinción de la cultura, aquí en tan múltiples formas desarrolladas, como efecto de ese contacto hace cuatrocientos años comenzado y que no acaba de cunsumarse, y la persistencia del alma indígena copulada con el alma española, pero no identificada, pero no fundida, ni siquiera en la nueva raza, en la familia propiamente mexicana, nacida, como se ha dicho, el primer beso de Hernán Cortés y la Malintzin; y la necesidad de encontrar en una educación común la forma de esa unificación suprema de la patria; y todo esto estudiado en sus consecuencias, en las series de fenómenos que determinan nuestro estado social, ¡qué profusión de temas de estudio para nuestros obreros intelectuales, y qué riqueza para la ciencia humana podrá extraerse de esos filones, aún ocultos, de revelaciones que abarcan toda la rama del conocimiento de que el hombre es sujeto y objeto a la vez! Realizando esta obra inmensa de cultura y de atracción de todas las energías de la República, aptas para la labor científica, es como nuestra institución universitaria merecerá el epíteto de nacional que el legislador le ha dado; a ella toca demostrar que nuestra personalidad tiene raíces indestructibles en nuestra naturaleza y en nuestra historia; que, participando de los elementos de otros pueblos americanos, nuestras modalidades son tales, que constituyen una entidad perfectamente distinta entre las otras y que el tantum sui simile gentem de Tácito puede aplicarse con justicia al pueblo mexicano. Para que sea no sólo mexicana, sino humana esta labor, en que no debemos desperdiciar un solo día del siglo en que llegará a realizarse, la Universidad no podrá olvidar, a riesgo de consumir, sin renovarlo, el aceite de su lámpara, que le será necesario vivir en íntima conexión con el movimiento de la cultura general; que sus métodos, que sus investigaciones, que sus conclusiones no podrán adquirir valor definitivo mientras no hayan sido probados en la piedra de toque de la investigación científica que realiza nuestra época, principalmente por medio de las universidades. La ciencia avanza, proyectando hacia adelante su luz, que es el método, como una teoría inmaculada de verdades que va en busca de la verdad; debemos y queremos tomar nuestro lugar en esa divina procesión de antorchas. La acción educadora de la Universidad resultará entonces de su acción científica; haciendo venir a ella grupos selectos de la intelectualidad mexicana y cultivando intensamente en ellos el amor puro de la verdad, de tesón de la labor cotidiana para encontrarla, la persuasión de que el interés de la ciencia y el interés de la patria deben sumarse en el alma de todo estudiante mexicano, creará tipos de caracteres destinados a coronar, a poner el sello a la obra magna de la educación popular que la escuela y la familia, la gran escuela del ejemplo, cimentan maravillosamente cuando obran de acuerdo. Emerson, citado por el conspicuo presidente de Columbia University, dice: "la cultura consiste en sugerir al hombre, en nombre de ciertos principios superiores, la idea de que hay en él una serie de afinidades que le sirven para moderar la violencia de notas maestras que disuenan en su gama, afinidades que nos son un auxilio contra nosotros mismos. La cultura restablece el equilibrio, pone al hombre en su lugar entre sus iguales y sus superiores, reanima en él el sentimiento exquisito de la simpatía y le advierte, a tiempo, del peligro de la soledad y de los impulsos antipáticos". Y esta sugestión de que habla el gran moralista norteamericano, esta sugestión de principios superiores, de ideas justas transmutables en sentimientos altruístas, es obra de todos los hombres que tienen voz en la historia, que adquieren voto decisivo en los problemas morales que agitan una sociedad; de estos hombres que, sin saberlo, desde su tumba o desde su escritorio, su taller, su campamento o su altar, son verdaderos educadores sociales: Víctor Hugo, Juárez, Abraham Lincoln, León Gambetta, Garibaldi, Kossut, Gladstone, León XIII, Emilio Castelar, Sarmiento, Bjoernson, Karl Marx, para hablar sólo de los vivos de ayer, influyen más y sugieren más a las democracias en formación de nuestros días, que todos los tratados de moral del mundo. Esta educación difusa y penetrante del ejemplo y la palabra, que satura de ideas-fuerzas la atmósfera de la vida nacional durante un período de tiempo, toca a la Universidad concentrarla, sistematizarla y difundirla en acción; debe esforzarse en presentar encarnaciones fecundas de esos principios superiores de que Emerson habla; debe realizar la ingente labor de recibir en los umbrales de la escuela, en que el maestro ha logrado crear hábitos morales y físicos que orientan nuestros instintos hacia lo bueno, al niño que va a hacer de sus instintos los auxiliares constantes de su razón al franquear la etapa decisiva de la juventud y que va a adquirir hábitos mentales que lo encaminen hacia la verdad, que va a adquirir hábitos estéticos que lo hagan digno de apropiarse la exclamación de Agripa d'Aubigné: ¡Oh celeste beauté Cuando el joven sea hombre, es preciso que la Universidad o lo lance a la lucha por la existencia en un campo social superior, o lo levante a las excelsitudes de la investigación científica; pero sin olvidar nunca que toda contemplación debe ser el preámbulo de la acción; que no es lícito al universitario pensar exclusivamente para sí mismo, y que, si se pueden olvidar en las puertas del laboratorio al espíritu y a la materia, como Claudio Bernard decía, no podremos moralmente olvidarnos nunca ni de la humanidad ni de la patria. La Universidad entonces tendrá la potencia suficiente para coordinar las líneas directrices del carácter nacional, y delante de la naciente conciencia del pueblo mexicano mantendrá siempre alto, para que pueda proyectar sus rayos en todas las tinieblas, el faro del ideal, de un ideal de salud, de verdad, de bondad y de belleza; esa es la antorcha de vida de que habla el poeta latino, la que se transmiten en su carrera las generaciones. ¿Tenemos una historia? No. La Universidad mexicana que nace hoy no tiene árbol genealógico; tiene raíces, sí; las tiene en una imperiosa tendencia a organizarse, que revela en todas sus manifestaciones la mentalidad nacional, y por eso, apenas brota del suelo el vástago, cuando al primer beso del sol de la patria se cubre de renuevos y yemas, nuncios de frondas, de flores, de frutos. Ya es fuerte, lo sentimos: fará da se. Si no tiene antecesores, si no tiene abuelos, nuestra Universidad tiene precursores: el gremio y claustro de la Real y Pontificia Universidad de México no es para nosotros el antepasado, es el pasado. Y, sin embargo, la recordamos con cierta involuntaria filialidad; involuntaria, pero no destituída de emoción ni interés. Nació con la Colonia, nació con la sociedad engendrada por la conquista, cuando no tenía más elementos que aquellos que los mismos conquistadores proporcionaban o toleraban; hija del pensamiento del primer virrey, el magnánimo don Antonio de Mendoza, y del amor infrangible por el país nuevo del santo padre Las Casas, no pudo venir a luz sino cuando fueron oídos los votos del Ayuntamiento de México, ardientemente secundados por otro gran virrey que mereció de sus coetáneos el sobrenombre de padre de la patria. A corta distancia de este sitio se erigió una gran casa blanca, decorada de amplias rejas de hierro vizcaíno, a orillas de uno de esos interminables canales que recorrían en todas direcciones la flamante ciudad y que, pasando por frente de las casas del marqués (hoy Palacio Nacional), corría a buscar salida por las acequias que cruzaban, como en los tiempos aztecas, la capital de Cortés. Los indígenas que bogaban en sus luengas canoas planas, henchidas de verduras y flores, oían atónitos el tumulto de voces y el bullaje de aquella enorme jaula en que magistrados y dignidades de la Iglesia regenteaban cátedras concurridísimas, donde explicaban densos problemas teológicos, canónicos, jurídicos y retóricos, resueltos ya, sin revisión posible de los fallos, por la autoridad de la Iglesia. Nada quedaba que hacer a la Universidad en materia de adquisición científica; poco en materia de propaganda religiosa, de que se encargaban con brillante suceso las comunidades; todo en materia de educación, por medio de selecciones lentas en el grupo colonial. Era una escuela verbalizante; el "psitacismo", que dice Leibnitz, reinaba en ella. Era la palabra y siempre la palabra latina, por cierto, la lanzadera prestigiosa que iba y venía sin cesar en aquella urdimbre infinita de conceptos dialécticos: en las puertas de la Universidad, podíamos decir de las universidades, hubiera debido inscribirse la exclamación de Hamlet: "palabras, palabras, palabras". Pero la Universidad mexicana, rodeada de la muralla de China por el Consejo de Indias elevada entre las colonias americanas y el exterior; extraña casi por completo a la formidable remoción de corrientes intelectuales que fue el Renacimiento; ignorante del magno sismo religioso y social que fue la Reforma, seguía su vida en el estado en que se hallaban un siglo antes las universidades cuatrocentistas. ¿Qué iba a hacer? El tiempo no corría para ella, estaba emparedada intelectualmente; pero como quería hablar, habló por boca de sus alumnos y maestros, verdaderos milagros de memorismo y de conocimiento de la técnica dialectizante. Así pasó su primer siglo, ya dueña de amplio y noble edificio que nos hemos visto obligados a derruir para liberarlo de la ruina, cuando daba abrigo a nuestra Escuela Nacional de Música, con ánimo de restaurarlo, en no lejano tiempo, con su característico tipo arquitectónico y las elegancias artísticas de piedra y madera que lo decoraban y que nosotros guardamos cuidadosamente. La Universidad de Salamanca, que hoy apadrina nuestra Universidad naciente, le dio el tipo de sus constituciones, que pronto quedaron semiasfixiadas por disposiciones parásitas, hasta que se proyectó en sus claustros la noble y batalladora sombra del obispo Palafox, que lo redujo todo a reglamentos, bien nimios en verdad, pero bien claros y que fueron la norma definitiva de aquella casa de estudios en que la Nueva España intelectual cifró su orgullo, hasta que aparecieron en el horizonte los terribles rivales, los que ad majorem Dei gloriam iban a monopolizar toda la educación católica. Nos envanecemos con razón de nuestros maravillosos inventos, de nuestros descubrimientos de inimaginable trascendencia; nos estamos encarando con el universo en todas sus sombras; perseguimos el misterio de todas las cosas, hasta en los círculos más retirados de la noche del ser; pedimos a la ciencia al última palabra de lo real, y nos contesta y nos contestará siempre con la penúltima palabra, dejando entre ella y la verdad absoluta que pensamos vislumbrar, toda la inmensidad de lo relativo. En este dominio, cuánto han pululado los hechos nuevos, los fenómenos impensados, las sorpresas de la naturaleza solicitada con ansiedad premiosa por la mente armada de un instrumento superior a la brújula para encontrar nuevos mundos: armada del método. El actual período de la revelación humana hace juego con el de la revelación divina, de donde, después del triunfo del cristianismo militante, convertido en catolicismo, nacieron los siglos píos de las órdenes monacales, de los papas teócratas, de las cruzadas y de la escolástica. Aquél, el periodo medieval, venía de la cruz, del templo, de Dios, y viajó siglos enteros a través del pensamiento, y se perdió en formidable laberinto teológico en busca de la unión metafísica entre las reglas de la conducta humana y la idea divina; buscaba al hombre con la linterna escolástica, cuando la esplendente aurora del Renacimiento apagó la linterna y mostró al hombre: de este hombre compuesto de pasiones, odios y amores, de atracciones y repulsiones, pero reducido por la razón, no por la fe, a una unidad armónica tal como la filosofía pagana lo había concebido, la ciencia nueva partió. Vosotros conocéis los episodios de este periplo asombroso en torno de la verdad por los mares sin playas de que, en visión desoladora, habla Littré; la ciencia, la nueva revelación se atreve a navegar en ellos, rumbo a montañas cada vez más altas, coronadas de misterioso fulgor: al columbrarlas uno de los primates de la ciencia, el eminente físico inglés Thomson, exclamaba ayer en una asamblea de sabios: "¡Grandes son las obras del Señor!" ¿Será que la ciencia del hombre es un mundo que viaja en busca de Dios? Pues bien, todos los descubrimientos, incontables ya, que en ese viaje ha logrado la ciencia; las aplicaciones y modalidades de la energía eléctrica que se va convirtiendo a los ojos del filósofo en una suerte de alma del universo, delante de la cual la materia y el éter parecen simples conceptos de nuestra mente; los que han mostrado la manera de retener en un hilo de cobre un mundo de sonidos que desaparecen con un simple contacto metálico; los que han hecho venir al objetivo del telescopio fotográfico miríadas de astros escondidos en la sombra que hasta hace pocos años un poeta habría calificado de eterna, y los que han traído al ojo del microscopio la inimaginable cantidad de nebulosas orgánicas que componen lo infinitamente pequeño y se descomponen en individuos mejor dotados para propagar la muerte que Atila, Timur-leng o Ahuítzotl; y los que han hallado en los rayos Roentgen, en las propiedades del radium y en la radioactividad de los cuerpos una tentación premiosa para agregar al mundo visible otro mundo insospechado y que podríamos llamar sobrenatural, si la naturaleza nos fuera realmente conocida; toda esa especie de remoción del cosmos efectuada desde el fondo del laboratorio, que despierta cada día de labor y de observación la forma nueva de una fuerza latente, de donde surgen sin solución de continuidad los fenómenos analizables, clasificables por los procedimientos de la ciencia, que es a modo de inflexible pauta aplicada por nuestro espíritu a la tela sin fin de los seres; todo esto no puede compararse en trascendencia para la humanidad, en influencia sobre el destino del ser humano, a la invención de la imprenta y al descubrimiento de la América en el siglo XV, así como estos hallazgos resultan insignificantes al lado de la producción voluntaria del fuego, sin el cual el hombre habría sucumbido en los albores del período cuaternario. La imprenta engendró al libro, que puso al espíritu en contacto consigo mismo, y el descubrimiento de América completó a la humanidad, que se sentía deficiente, y reemplazó la fe teológica con la fe científica. De entrambas nació la edad moderna: de entrambas nació la Universidad de México que, con la de Lima, constituye la primera tentativa de los monarcas españoles para dar alas al alma americana, que comenzaba a formarse dolorosamente. La parlante casa de estudios no fue un puerto para las naves que se atrevían a surcar los mares nuevos del intelecto humano en el Renacimiento; no, ya lo dijimos, la base de la enseñanza era la escolástica, en cuyas mallas se habían vuelto flores de trapo las doctrinas de los grandes pensadores católicos que, con Tomás de Aquino y Vives, habían desaparecido de la escena, que quedó vacía hasta el cardenal Newman, no de inteligencia y sentimiento místico, que fueron siempre exuberantes, sino de genuina creación filosófica. Deduciendo siempre de los dogmas, superiores o extraños a la razón, o de los comentarios de los Padres, y peritísimos en recetas dialécticas o retóricas, los maestros universitarios, aquí como en la vieja España, hacían la labor de Penélope y enseñaban cómo se podía discurrir indefinidamente siguiendo la cadena silogística para no llegar ni a una idea nueva ni a un hecho cierto; aquello no era el camino de ninguna creación, de ninguna invención: era una telaraña oral hecha de la propia substancia del verbo, y el quod erat probandum no probaba sino lo que ya lo estaba en la proposición original. Y esta técnica era la que se aplicaba a los estudios canónicos, jurídicos, médicos y filosóficos; como que la teología hablaba cual ama y señora, y como ciencias esclavas las otras. Ya podían resultar, como resultaron, universitarios que eran prodigios razonantes de memoria y de silogística, entre profesores y alumnos de la Universidad; aquel organismo se convirtió en un caso de vida vegetativa y después en un ejemplar del reino mineral: era la losa de una tumba; el epitafio lo ha escrito el padre Agustín Rivera en la Historia de la Filosofía en la Nueva España. En vano el obispo Palafox, lleno de inquina contra la Compañía de Jesús, intentó en el siglo XVII galvanizar aquel cadáver; pronto volvió a la impotencia, a la atonía, a la descomposición. La educación jesuítica, radicalmente imperfecta como es, porque basa toda la educación del carácter en la obediencia ciega y muda, y porque hace del conocimiento de los clásicos latinos la parte principal de la enseñanza, sin poder penetrar en la verdadera alma clásica, que fue la del Renacimiento, por ellos anatematizada, estuvo en México en manos de hombres de soberana virtud, tan cultos en su época, tan humanos, tan abnegados como misioneros, tan dúctiles como cortesanos, tan tolerantes en el sentido social del vocablo, tan penetrantes psicólogos y tan empeñados en levantar el alma mexicana, que la Universidad entró en un rápido ocaso de luna en presencia de aquel sol moral y mental que le nacía enfrente. Fue irremediable su decadencia hasta como escuela para formar clérigos; pronto los seminarios conciliares, nacidos de las prescripciones tridentinas y ajustados a ellas, hicieron a la Universidad una competencia muy práctica y eficaz; los grados fueron poco a poco un honor despreciado, un modo de proporcionar recursos a los viejos doctores universitarios. Ni siquiera la expulsión de los jesuitas, decretada por Carlos III, sirvió a la Universidad, dejándole el campo libre; ni siquiera pudo así atraerse a la clientela criolla, que pertenecía por completo a los padres expulsados, reanimando su enseñanza; nada; fue muy lenta, pero irremediable, su agonía. No supo, ni habría podido quizás, abrir una puerta al espíritu nuevo y renovar su aire y reoxigenar su viejo organismo que tendía a convertirse en piedra; no lo supo, y fueron los seminarios los que prepararon el espíritu de emancipación filosófica, obligando a sus alumnos a conocerlo en las refutaciones que de él se hacían, o en algunos libros clandestinamente importados en las aulas; y fueron los seminarios y no la Universidad los que cultivaron silenciosamente las grandes almas de los insurgentes de 1810, en las que, por primera vez, la patria fue. Cuando los beneméritos próceres que en 1830 llevaron al gobierno la aspiración consciente de la Reforma, empujaron las puertas del vetusto edificio, casi no había nadie en él, casi no había nada. Grandes cosas vetustas, venerables unas, apolilladas otras; ellos echaron al cesto las reliquias de trapo, las borlas doctorales, los registros añejos en que constaba que la Real y Pontificia Universidad no había tenido ni una sola idea propia, ni realizado un solo acto trascendental a la vida del intelecto mexicano; no había hecho más que argüir y redargüir en aparatosos ejercicios de gimnástica mental, en presencia de arzobispos y virreyes durante trescientos años. No puede, pues, la Universidad que hoy nace, tener nada de común con la otra; ambas han fluido del deseo de los representantes del Estado de encargar a hombres de alta ciencia de la misión de utilizar los recursos nacionales en la educación y la investigación científicas, porque ellos constituyen el órgano más adecuado a estas funciones, porque el Estado ni conoce funciones más importantes, ni se cree el mejor capacitado para realizarlas. Los fundadores de la Universidad de antaño decían: "la verdad está definida, enseñadla"; nosotros decimos a los universitarios de hoy: "la verdad se va definiendo, buscadla". Aquéllos decían: "sois un grupo selecto encargado de imponer un ideal religioso y político resumido en estas palabras: Dios y el Rey". Nosotros decimos: "sois un grupo de perpetua selección dentro de la substancia popular, y tenéis encomendada la realización de un ideal político y social que se resume así: democracia y libertad". Para llegar más brevemente, no a realizar sus fines, porque la historia del pensamiento humano prueba que no se realizan nunca, aunque se vayan realizando todos los días, sino a hacerse dueño de los medios de realizarlos, el legislador ha querido reducir, para intensificarla, la acción directa de la nueva institución. No por esto, sin embargo, la hemos creado extraña a toda injerencia en la educación primaria, la más fundamental, la más necesariamente nacional; pero esa injerencia no podía pasar del límite de la información precisa venida por el conducto más autorizado. No podía pasar de allí, porque consta en nuestras leyes el acuerdo entre el pueblo y el gobierno para reservar a éste cuanto a la primera educación se refiere. Este acuerdo es indiscutido, y nosotros los mexicanos lo consideramos indiscutible; pertenece al orden político: consiste en que, penetrados hondamente del deber indeclinable de transformar la población mexicana en un pueblo, en una democracia, nos consideramos obligados a usar directa y constantemente del medio más importante de realizar este propósito, que es la escuela primaria. Todos los demás medios coadyuvan; no hay uno solo de cuantos significan paz, progreso, que no sea educador, porque no hay uno solo que no acerque a los pueblos y propague el amor al trabajo y facilite la marcha de la escuela; pero ésta, que sugiere hábitos, que trata de convertir la disciplina externa en interna, que unifica la lengua, levantando una lengua nacional sobre el polvo de todos los idiomas de cepa indígena, creando así el elemento primordial del alma de la nación; esta escuela, que prepara sistemáticamente en el niño al ciudadano, iniciándolo en la religión de la patria, en el culto del deber cívico; esta escuela forma parte integrante del Estado, corresponde a una obligación capital suya, la considera como un servicio público, es el Estado mismo en función del porvenir. Tal es la razón primera de nuestro sistema y tal es la de haber mantenido fuera del alcance universitario a las escuelas normales, a pesar de que no ignoramos la tendencia actual de substituir a la enseñanza normal por una enseñanza pedagógica universitaria. No sé cuáles resultados produciría en otras partes; aquí sí indicamos de desastroso régimen semejante, en el momento actual de nuestro desenvolvimiento escolar. La Universidad está encargada de la educación nacional en sus medios superiores e ideales; es la cima en que brota la fuente, clara como el cristal de la fuente horaciana, que baja a regar las plantas germinadas en el terruño nacional y sube en el ánima del pueblo por alta que éste la tenga puesta. En tanto, todo aquello que forma parte de disciplinas concretas y utilitarias ligadas con el desenvolvimiento de necesidades de que depende en parte la vida actual del Estado, como las enseñanzas comerciales e industriales, materia de futuras universidades; todo lo que es necesario proteger perseverantemente en el orden económico, porque lo tenue de la ambiencia en que evoluciona exige la creación temporal de medios facticios favorables a esa evolución que tenemos por indispensable en la cultura nacional—me refiero a las enseñanzas estéticas—, quedan en nuestro plan pedagógico en su situación actual, también en la íntima dependencia del Estado. Así, pues, la Universidad nueva organizará su selección en los elementos que la escuela primaria envíe a la secundaria; pero ya aquí los hará suyos, los acendrará en fuertes crisoles, de donde extraerá al fin el oro que en medallas grabadas con las armas nacionales, pondrá en circulación. Esa enseñanza secundaria está organizada, aquí y en casi toda la República, con una doble serie de enseñanzas que se suceden preparándose unas a otras, tanto en el orden lógico como en el cronológico, tanto en el orden científico como en el literario. Tal sistema es preferido al de enseñanzas coincidentes, porque nuestra experiencia y la conformación del espíritu mexicano parecen darle mayor valor didáctico; sin duda que está en cierta pugna con la actual interdependencia científica; mas su relación con la historia de la ciencia y con las leyes psicológicas que se fundan en el paso de lo más a lo menos complejo es innegable. Sobre esta serie científica que informa el plan de nuestra enseñanza secundaria, "la serie de las ciencias abstractas" que apellida Augusto Comte, está edificado el de las enseñanzas superiores profesionales que el Estado expensa y sostiene con cuanto esplendor puede, no porque se crea con la misión de proporcionar carreras gratuitas a individuos que han podido alcanzar ese tercer o cuarto grado de la selección, sino porque juzga necesario al bien de todos que haya buenos abogados, buenos médicos, ingenieros y arquitectos; cree que así lo exigen la paz social, la salud social y la riqueza y el decoro sociales, satisfaciendo necesidades de primera importancia. Sobre estas enseñanzas fundamos la Escuela de Altos Estudios; allí la selección llega a su término; allí hay una división amplísima de enseñanzas; allí habrá una distribución cada vez más vasta de elementos de trabajo; allí convocaremos, a compás de nuestras posibilidades, a los príncipes de las ciencias y las letras humanas, porque deseamos que los que resulten mejor preparados por nuestro régimen de educación nacional, puedan escuchar las voces mejor prestigiadas en el mundo sabio, las que vienen de más alto, las que van más lejos; no sólo las que producen efímeras emociones, sino las que inician, las que alientan, las que revelan, las que crean. Esas se oirán un día en nuestra escuela; ellas difundirán el amor a la ciencia, amor divino, por lo sereno y puro, que funda idealidades como el amor terrestre funda humanidades. Nuestra ambición sería que en esa escuela, que es el peldaño más alto del edificio universitario, puesto así para descubrir en el saber los horizontes más dilatados, más abiertos, como esos que sólo desde las cimas excelsas del planeta pueden contemplarse; nuestra ambición sería que en esa escuela se enseñase a investigar y a pensar, investigando y pensando, y que la substancia de la investigación y el pensamiento no se cristalizase en ideas dentro de las almas, sino que esas ideas constituyesen dinamismos perennemente traducibles en enseñanza y en acción, que sólo así las ideas pueden llamarse fuerzas; no quisiéramos ver nunca en ella torres de marfil, ni vida contemplativa, ni arrobamientos en busca del mediador plástico; eso puede existir, y quizás es bueno que exista en otra parte; no allí, allí no. Una figura de implorante vaga hace tiempo en derredor de los templa serena de nuestra enseñanza oficial: la filosofía; nada más respetable ni más bello. Desde el fondo de los siglos en que se abran las puertas misteriosas de los santuarios de Oriente, sirve de conductora al pensamiento humano, ciego a veces. Con él reposó en el estilóbato del Partenón, que no habría querido abandonar nunca; lo perdió casi en el tumulto de los tiempos bárbaros, y, reuniéndose a él y guiándolo de nuevo, se detuvo en las puertas de la Universidad de París, el alma mater de la humanidad pensante en los siglos medios; esa implorante es la filosofía, una imagen trágica que conduce a Edipo, el que ve por los ojos de su hija lo único que vale la pena de verse en este mundo, lo que no acaba, lo que es eterno. ¡Cuánto se nos ha tildado de crueles y acaso de beocios, por mantener cerradas las puertas a la ideal Antígona! La verdad es que en el plan de la enseñanza positiva la serie científica constituye una filosofía fundamental; el ciclo que comienza en la matemática y concluye en la psicología, en la moral, en la lógica, en la sociología, es una enseñanza filosófica, es una explicación del universo; pero si como enseñanza autonómica no podíamos darle en nuestros programas su sede marmórea, nosotros, que teníamos tradiciones que respetar, pero no que continuar ni seguir; si podíamos mostrar el modo de ser del universo hasta donde la ciencia proyectara sus reflectores, no podíamos ir más allá, ni dar cabida en nuestro catálogo de asignativas a las espléndidas hipótesis que intentan explicar no ya el cómo, sino el por qué del universo. Y no que hayamos adoptado un credo filosófico que fuese el positivismo: basta comparar con la serie de las ciencias abstractas propuestas por el gran pensador que lo fundó, la adoptada por nosotros para modificar este punto de vista; no, un espíritu laico reina en nuestras escuelas; aquí, por circunstancias peculiares de nuestra historia y de nuestras instituciones, el Estado no podría, sin traicionar su encargo, imponer credo alguno; deja a todos en absoluta libertad para profesar el que les imponga o la razón o la fe. Las lucubraciones metafísicas que responden a un invencible anhelo del espíritu y que constituyen una suerte de religión en el orden ideal, no pueden ser materia de ciencia; son supremas síntesis que se ciernen sobre ella y que frecuentemente pierden con ella el contacto. Quedan a cargo del talento, alguna vez del genio, siempre de la conciencia individual; nada como esa clase de mentalismos para alzar más el alma, para contentar mejor el espíritu, aun cuando, como suele suceder, proporcionan desilusiones trágicas. Hay, sin embargo, trabajos de coordinación, ensayos de totalización del conocimiento que sí tienen su raíz entera en la ciencia, y una sección en la Escuela de Altos Estudios los comprende bajo el título de filosofía. Nosotros abriremos allí cursos de historia de la filosofía, empezando por la de las doctrinas modernas y de los sistemas nuevos o renovados desde la aparición del positivismo hasta nuestros días, hasta los días de Bergson y William James. Y dejaremos libre, completamente libre, el campo de la metafísica negativa o afirmativa, al monismo por manera igual que al pluralismo, para que nos hagan pensar y sentir, mientras perseguimos la visión pura de esas ideas eternas que aparecen y reaparecen sin cesar en la corriente de la vida mental: un Dios distinto del universo, un Dios inmanente en el universo, un universo sin Dios. ¿Qué habríamos logrado si al realizar este ensueño hubiéramos completado con una estrella mexicana un asterismo que no fulgurase en nuestro cielo? No; el nuevo hombre que la consagración a la ciencia forme en el joven neófito que tiene en las venas la savia de su tierra y la sangre de su pueblo, no puede olvidar a quién se debe y a qué pertenece; el sursum corda que brote de sus labios al pie del altar debe dirigirse a los que con él han amado, a los que con él han sufrido; que ante ellos eleve, como una promesa de libertad y redención, la hostia inmaculada de la verdad. Nosotros no queremos que en el templo que se erige hoy se adore una Atena sin ojos para la humanidad y sin corazón para el pueblo, dentro de sus contornos de mármol blanco; queremos que aquí vengan las selecciones mexicanas en teorías incesantes para adorar a Atena promakos, a la ciencia que defiende a la patria. Señor Rector de la Universidad: Al depositar en vuestras manos el gobierno universitario, el Jefe de la nación ha querido premiar una labor santa de más de medio siglo, en que habéis puesto al servicio de varias generaciones escolares no sólo vuestra inteligencia, sino vuestro corazón. No sólo habéis sido un profesor, sino un educador; no sólo habéis formado jurisconsultos, sino habéis formado hombres; sus almas eran como todas, cálices: o de arcilla, o de cristal, o de oro; en cada uno de esos cálices habéis depositado una gota de vuestra alma buena. Hoy vais a continuar vuestra obra desde más alto, dirigiendo la primera marcha de la Universidad naciente; nada olvidaréis en el desempeño de vuestra ardua y fecunda tarea: ni vuestra impecable ciencia de jurista, ni vuestro amor por el pasado, ni vuestra fe, juvenil todavía, en el progreso. Contáis para el desempeño de vuestra misión con la ardiente simpatía de tres generaciones de hombres de estudio, con el respeto de la sociedad, con la confianza del gobierno, de quien vuestro encargo rectoral os constituye en colaborador íntimo. El pueblo de México y su gobierno, y la Universidad a cuyo nacimiento asistís como buenas hadas, señores delegados universitarios, os dan por vuestra deferencia las gracias más efusivas y os ruegan que las transmitáis a vuestras universidades respectivas, a quienes desde hoy considerarnos como nuestras hermanas maternales, como nuestras consejeras, como nuestras amigas. Tres de entre ellas han sido llamadas, por eminentemente representativas, para apadrinar en nombre de todas, porque todas habrían merecido esta distinción, este acto que quedará marcado hondamente en los anales de la vida moral de México: la Universidad de París, la que enseñó a la Edad Media su lenguaje intelectual, la que inició la vida del pensamiento puro, alzando desde lo alto de Santa Genoveva la antorcha de Abelardo, que casi era una protesta, que era casi una herejía; la Universidad de París, la maestra universal, el alma mater de cuatro siglos de teología y filosofía, la que con su vida y su agonía larguísima y con su muerte y su transformación imperial y su espléndida resurrección de hoy, prueba que la inteligencia está condenada a eclipses y catalepsias cuando no respira su oxígeno, que es la libertad. La Universidad de Salamanca, en cuyos estatutos se sembró la planta exótica de nuestra Universidad colonial, porque representa nuestra tradición, porque en ella queremos proclamar nuestro abolengo, del que, a riesgo de ser tenidos no sólo por ingratos, sino por incapaces de sentido histórico, es decir, por incapaces de cultura, no podemos renegar, como no renunciamos tampoco a nuestro abolengo indígena, dígalo nuestro orgullo en refundir en la misma religión cívica las memorias del azteca Cuauhtémoc, del criollo Hidalgo y del zapoteca Juárez. La Universidad de California, nuestra amiga más antigua, con ser tan joven, tipo de estas instituciones tales como en América se conciben, abiertas de par en par a las corrientes nuevas, buscadoras de todas las enseñanzas, de cualquiera procedencia que sean, con tal que dejen su simiente en el suelo patrio y que, bajo la altísima dirección intelectual y moral de su Presidente, puede tomar como lema el apotegma de William James: "La experiencia inmediata de la vida resuelve los problemas que desconciertan más a la inteligencia pura". A estas tres universidades asociamos, en nuestro afecto y nuestra gratitud, a todas las otras que nos han enviado sus saludos de simpatía, o que han venido aquí en las personas de sus enviados. El cerebro moderno ellas lo componen; la unidad del mundo intelectual, de la civilización humana, ellas la constituyen; la acción benéfica de la ciencia sobre el desenvolvimiento social parte de ellas, sobre todo; el día, hagamos votos porque no esté lejos, en que las universidades se liguen y confederen en la paz y el culto del ideal en el progreso, se realizará la aspiración profunda de la historia humana. Señor Presidente de la República: La Universidad Nacional es vuestra obra; el Estado espontáneamente se ha desprendido, para constituirla, de una suma de poder que nadie le disputaba, y vos no habéis vacilado en hacerlo así, convencido de que el gobierno de la ciencia en acción debe pertenecer a la ciencia misma. ¿Sabrá el nuevo organismo realizar su fin? Lo esperamos y lo veremos. Mucho habéis hecho por la patria, señor; hoy el mundo contempla de cerca con qué solemne devoción os habéis puesto al frente de la glorificación de nuestro pasado, que, oscuro y triste como es, ha sido aceptado entero y sin reservas por la nación mexicana, para hacer de él nuestro blasón de honor y de gloria. Habéis sido el principal obrero de la paz; la habéis hecho en el campo, en la ciudad y en las conciencias; la habéis incrustado en nuestro suelo con las cintas de acero de los rieles; la habéis difundido en nuestro ambiente con el humo de nuestras fábricas, y os esforzáis con gigantesco esfuerzo en transformarla en frutos que anhelan nuestros amigos ricos y en mieses que cubran nuestras planicies, regadas ya con su maravilloso toisón de oro. Y con todo esto habéis preparado el porvenir; pero era preciso que quien tuviera conciencia de ese porvenir fuese un pueblo libre, un pueblo libre no sólo por el amor a sus derechos, sino por la práctica perseverante de sus deberes; para ello habéis incesantemente impulsado y fomentado un vasto sistema de educación nacional, matriz fecunda de las democracias vivas, y este sistema queda teóricamente coronado hoy; vuestro nombre perdurará grabado en él como oro en hierro. Y como si mucho habéis hecho por la patria, ella, que os ha seguido siempre, que os ha apoyado siempre, que os ha creído siempre, ha hecho por vuestro prestigio y por vos más de lo que habéis hecho por ella; ella aplaude hoy esta soberana obra vuestra, segura de que será fecunda, porque fía en que todos los árboles que sembráis crecen frondosos, porque conocen el secreto del éxito constante de vuestras empresas: vuestro amor íntimo y profundo al pueblo, vuestro padre, y vuestra fe genuina e irreduccible en el progreso humano.

|