|

|

1893 Tomochic |

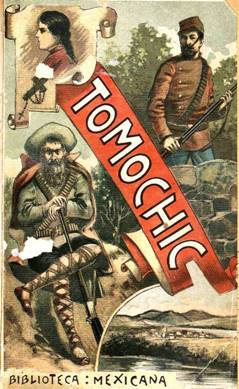

Heriberto FríasCausas ostensibles He aquí algunos de los antecedentes que más tarde supo Miguel, de la extraña rebelión de Tomochic: Los Pueblecillos de la Sierra Madre, al oeste de Chihuahua, vivían en constante alarma por las excursiones bárbaras de los apaches, sosteniendo entre los montes y en el fondo de las selvas una constante guerra. Todo el mundo allí tenía su carabina o su fusil, que los montañeses descolgaban a cada momento para organizar batidas y arrancar a viva fuerza las reses robadas por los feroces indios, quienes tuvieron que ir cediendo lentamente hasta ganar el norte. Los serranos de Tomochic, caserío situado en el fondo de un valle, con unos trescientos habitantes, señaláronse por su valor y su audacia, y por ello bien pronto se hicieron célebres. Pasado el peligro, volvieron a arar la tierra, a cuidar sus ganados y a tomar patriarcalmente el sol, a la puerta de sus casas, limpiando sus carabinas y engrasando los cartuchos. Los ricachos del lugar eran enterrados en el atrio de la única iglesia, la que a su lado tenía un convento fundado durante el gobierno colonial por los misioneros jesuitas que se establecieron en esa parte de la Sierra, cuando se empezaron a explotar sus ricos minerales. Aquel pueblo perdido en la República, ignorado y oscuro, fue abandonado por su aparente insignificancia, por el Gobierno del Estado De Chihuahua y por el eclesiástico, sin que ni uno ni otro, sin ilustrarlo, dejase eso sí de cobrar los impuestos, agravados día a día. De repente sopla caliente ráfaga de fanatismo religioso y el nombre de la Santa de Cabora es pronunciado con veneración, y sus milagros narrados de mil maneras, con una exageración medieval. ¡La Santa de Cabora! Los viajeros que de Sonora pasaban por Tomochic contaron maravillas, y los mismos tomochitecos, que con sus recuas se dirigían a aquel Estado, volvían como de una venerada Meca. En vano la misma tierna criatura cuyo histerismo ocasionaba verdade ras curaciones en mucha gente nerviosa, les aseguraba que no era santa y que sólo bendecía al Señor por aquella gracia que la otorgaba a las veces. Pero cierto sordo espíritu de ambición política y de explotación mercantil en muchos iba haciendo de la pobre niña una bandera de reclamo y de combate. Entonces, la efervescencia comprimida de aquel pueblo se resolvió en fervor religioso y ambicioso, que mal dirigido y sin cauce alguno, se desbordó y estalló en explosión de volcán. Un incidente aumentó entonces el disgusto contra el gobierno local: Habiendo el gobernador Lauro Carrillo pasado por Tomochic, visitó la iglesia, y enamorado de la magnificencia y real mérito de algunos cuadros, trató de llevárselos para Chihuahua; pero aquella gente altanera y valiente, al saberlo, se indignó a tal punto que el funcionario tuvo que dejar los cuadros en sus sitios. Desde entonces el gobierno y sus empleados fueron considerados como enemigos, "por impíos e hijos de Lucifer". Para colmo de males y para precipitar los acontecimientos, una autoridad de Guerrero al verificar pronta diligencia judicial en el pueblo, aprovechando algunas circunstancias, abusó del candor de una serrana, dejándola encinta. Más tarde, cierto personaje que tenía que disfrutar cargos pingües en el mineral de Pinos Altos calumnió de revoltosos y bandidos a los de Tomochic alarmando a la compañía minera radicada en Londres y al gobernador interino. La mina estaba llena de pólvora y la mecha preparada; no tardó en llegar la chispa. Se supo que en los pueblos vecinos se había declarado santo a José Carranza, nacido en Tomochic, quien pensaba residir en el pueblo natal para hacerlo feliz. Naturalmente, los ánimos se excitaron, y el entusiasmo fue general, esperándose con impaciencia la llegada del "San José". La más notable familia era la de los Chávez, quienes en realidad de antaño dominaban el pueblo, por ese ascendiente irresistible que en todas partes tienen el talento y el carácter unidos a la ambición. Los tres Chávez salieron a recibir al "San José" un sábado, desarrollando aparatoso ceremonial. El viejo llegó con Mariana, su mujer, acompañado de su hermano Bernardo, quien, carabina a la espalda, le seguía proclamándose "soldado de Jesucristo". Al día siguiente, alegre domingo, hubo misa, y se llevó al "San José" a la iglesia, en devota procesión. Terminada la ceremonia, el cura que traía instrucciones de arrojar al "santo" y prohibir a aquellas gentes seguir en tan extrañas ideas y prácticas, les exhortó a abandonar su fanatismo, regañándoles con dureza y echándoles en cara su estupidez. Y he aquí que el ingénito orgullo de aquel villorrio protestó escandalosamente, y Cruz Chávez, muy popular y muy querido, y que hasta entonces les reprochaba sus exaltaciones místicas, tuvo un arranque que nadie esperaba. Llegando hasta el Púlpito, gritó al sacerdote: ¡En el nombre del Gran Poder de Dios, yo, que soy policía de su Divina Majestad, te echo! ¡Que muera! vociferó una vieja. Sí, sí... ¡fuera! gritaron todos, contaminados, y exasperados por la rudísima alocución del cura, quien tuvo que huir, declarándolos "endemoniados". El presidente municipal Reyes Domínguez impuso una fuerte multa a los Chávez, quienes declararon que no la pagarían por no creerla justa. El empleado de la conducta de caudales a Pinos Altos amenazó a los rebeldes con "meterlos de soldados". Respondieron que primero que eso habría que inundar en sangre el valle de Tomochic. Y en la capital de Chihuahua estas noticias se recibieron exageradísimas, dando por hecha la rebelión armada del pueblo serrano. Envía la Zona Militar un fuerte destacamento del Undécimo Batallón y es recibido a tiros y aniquilado: y una treintena de tomoches se lanza hacia Sonora, bajan la sierra y en el llano derrotan a más de ochenta jinetes que había destacado el coronel Torres. Con el botín recogido se pertrechan mejor los Chávez y Mendías tomochitecos y regresan dispuestos a emprender en forma una campaña contra el Gobierno, levantando a toda la sierra. Cruz tenía entonces cerca de cuarenta años de edad, y era alto y fornido. Su rostro, largo y varonil, estaba encuadrado en espesa barba negra; sus ojos grandes, negros también, miraban siempre con fiera tenacidad, denunciando un espíritu audaz y obstinado. Se imponía por su palabra de mando, serena, enérgica y clara. Bernardo Carranza a los diez y ocho años había desaparecido del pueblo, robando algunos pesos a los Medrano, ricachos del lugar. Había vuelto varias veces, pero no era aceptado por su odio al trabajo y su amor al sotol. Su hermano José, un hombre bonachón y estúpido, que tenía algunos terrenitos, le daba siempre hospitalidad, la que pagaba robándole algo. Julia, hija de éste, había sido mandada a Chihuahua con su padrino, de quien él fue peón cerca de Cusihuiriachic, en una hacienda de su propiedad. En la crisis de aquella exaltación religiosa fue contagiado el viejo en Cusihuiriachic; abandonó sus tierras y su mujer y se lanzó a Labora, donde Teresa le curó de un tumor y le dijo sonriendo, que se parecía a San José. Una criada de la casa de Teresa Urrea, que oyó algunas palabras, pregonó que era el mismo San José; y algunos días más tarde el viejo estúpido convencido ingenuamente de que no era otra persona sino el santo, resucitado por Dios mismo, y que debía predicar y hacer feliz al mundo, se puso en oración y en penitencia constantemente, ayunó y ¡cosa increíble! mandó llamar a Bernardo, y le entregó sus terrenos de Tomochic y... su mujer, con quien había casado en segundas nupcias, y la cual pasó a serlo de su hermano...! Bernardo Carranza y Cruz Chávez, aquel domingo memorable, convinieron hacer de Tomochic la Capital de la Reforma, un lugar sagrado a donde todo el mundo peregrinase; se haría de su sobrina Julia, una virgen milagrosísima, y enarbolarían una gran bandera blanca con este lema rojo: "¡Viva el Poder de Dios y mueran los hijos de Lucifer!" ¡Tendrían "santos vivos", y, carabina en mano, pasearían por todo Chihuahua su doctrina, sin más gobierno que el de Dios, ni más leyes que las de su Divina Majestad! Corrieron los días, y ni un espíritu sereno llevó la luz, ni un maestro ilustró, ni un misionero de la religión predicó a los ilusos y a los obcecados, mientras que las autoridades políticas también se ausentaban. La pequeña Julia fue devuelta de Chihuahua a su padre en tanto que los Chávez, que habían fletado mulas, viajaban por Sonora, vendían cargamento y acémilas, y compraban en la frontera norteamericana carabinas Winchester de repetición, de a doce y dieciocho tiros. Y sucedió que el encargado de la conducta del Mineral de Pinos Altos a Chihuahua, cuyo camino pasa por Tomochic, temió por su se guridad y comunicó alarmantemente al Gobierno la actitud belicosa del pueblo, y mientras tanto evitó pasar por él, dando un gran rodeo en la sierra. Pero aquellos altivos montañeses no eran bandidos vulgares, y requirieron al conductor, asegurándole que no temiese nada. Mas el grito de alarma se propagaba, se multiplicaba. Se envió, al fin, un destacamento del undécimo Batallón para que estuviese a la expectativa y contuviese cualquiera intentona, en tanto que se trataba de calmarles. Pero los abusos de aquella fuerza les irritaron, y en definitiva no hubo más que sorda cólera, que estallaría en cuanto se creyesen fuertes. Poco después, calmados aparentemente los ánimos, se retiró el destacamento sin que se arreglase pacto alguno. Y los Chávez regresan, proveen de municiones, carabinas, y ropa, al pueblo; se apoderan del maíz y reses de un rico hacendado a quien todos odiaban; excitan y proclaman el augusto lema de "Religión e Independencia" y electrizan de nuevo a los buenos habitantes, resolviendo "oficialmente" que no reconocerían más amo que Dios. Jamás obcecación popular fue más negra y terrible. Aquel puñado de fieros hijos de las montañas estaba poseído de una frenética demencia mística. Un vértigo confuso de libertad, un anhelo de poderío en aquellas almas ignorantes, sopla bárbaro impulso sobre la tribu aislada extrañamente de la vida nacional. Surgían salvajes atavismos, y sobre el cúmulo negro de cóleras, miserias y antiguas servidumbres, agravado por la insolencia de los caciques políticos venían a caer aviesos atizamientos que maniobraban desde Chihuahua, desde México mismo. Una rebelión dentro de la Sierra Madre de Chihuahua turbaría la paz laboriosa y restauradora de la República... pero ¿qué importa eso a las ambiciones sombrías, tan inermes como cobardes? ¿Qué querían, en concreto, aquellos serranos...? No conocían la Patria, ni sus gobernantes, ni la Religión, ni sus sacerdotes. Y era lo más extraño que no constituían una tribu bárbara. No eran indígenas, sino criollos. Sangre española, sangre árabe, de fanatismo cruel y de bravura caballeresca, circulaba en aquella raza maravillosa tarahumara y andaluza... ¡Tomochic daba a la República Mexicana el raro espectáculo de una villa que se había vuelto loca... con locura peligrosa! En efecto, el histerisismo bélico religioso de los tomochitecos podía ser un foco de contagio para los demás pueblos de la sierra que sufrían un malestar sombrío pronto a resolverse en rebelión. Incendio de la iglesia Al día siguiente, aún rebosaba plena algaraza la cumbre del cerro, cuando de pronto cundió una noticia que hizo levantarse a todos los soldados y oficiales francos. ¡El Undécimo iba a dar el asalto a la iglesia! En efecto, el general Rangel había hecho tomar el Cerro de la Cue va como base indispensable para llegar fácilmente a la iglesia de Tomo chic, por hallarse completamente al pie de aquella eminencia, donde un piquete de nacionales de Sonora hacía fuego incesantemente sobre la torre. El general, en vista de la situación insostenible del enemigo, ordenó que esa mañana una compañía del Undécimo Batallón la tomase, para lo cual debían ocupar primero las casas que la iglesia tenía a su frente, con el objeto de organizar allí faginas provistas de combustible, botes de petróleo, rastrojo, ramas secas y paja, y en un momento dado, protegidos por los fuegos federales de la Cueva, la Medrano, y de las mismas casas, debían al paso veloz llegar hasta el atrio, y ante el portón del templo arrojar todo aquello... Como en la construcción de la iglesia abundaba la madera, obligados los sitiados por el incendio a sa lir, serían fusilados inmediatamente, apenas asomaran. Se dio el mando de la fuerza, compuesta de cuarenta hombres, al capitán primero Francisco Manzano, quien tomaría sus posiciones en las casa indicadas, esperando que el cañón rompiese su fuego para intentar abrir brecha. Después de dar un gran rodeo, pasando a través de las milpas y tras las asperezas del terreno, la tropa del Undécimo, extendida en tirado res, tuvo que atravesar el río. Y como la bravura y la precisión con que la compañía del Noveno realizó la toma del Cerro de la Cueva, había infundido en la tropa y oficiales de otras facciones un generoso estímulo, las del Undécimo se portaron, a su vez, bizarramente. En tiradores, uno a uno, con el fusil en alto, a la espalda el haz de leña o el bote de petróleo, arremangado el calzón a medio muslo, los soldados del Undécimo entraron al río... Y apenas pudieron ser blanco de las carabinas tomochitecas de la torre, empezaron a caer cadáveres y heridos... Mas no retrocedieron. Sus oficiales, calada la carrillera del kepis, la pistola preparada para matar al primero que intentase retroceder, gritaba enérgicamente: ¡Viva el Undécimo Batallón. Viva el general Díaz...! ¡No se cuelguen...! Unos cuantos instantes duró la crítica situación, pasando a la margen opuesta. Las mismas bruscas asperezas del terreno les ocultaron pudiendo continuarse el avance con toda impunidad. A paso veloz y siempre en tiradores, prosiguieron hasta llegar a las cercas de las espaldas de un grupo de casuchas próximas a la iglesia, casuchas abandonadas hacía tiempo, pero intactas todavía del saqueo y del incendio. Ocupadas las casas, listos los "Nacionales" en el alto crestón del Cerro de la Cueva para batir la torre, a las once de la mañana el corneta de órdenes del general tocó "fuego". Tronó el cañón. Simultáneas descargas cubrieron de humo los frentes de las casuchas y la cima de la Cueva, de donde empezó a descender una lluvia de haces de rastrojo encendido, de humeantes rollos de zacate, de sacos de paja, en densos nubarrones salpicados de chispas. De vez en cuando, cual granadas de mano, eran lanzados desde el Cerro de la Cueva al recinto de la Iglesia, los botes de petróleo... Al propio tiempo todas las cornetas que tuvo a mano el general, y que se encontraban en otras casas en torno del templo, tocaron ataque, como si por todas partes fuesen a arrancar columnas de asalto contra aquella pobre y destartalada iglesia acosada, triste reducto de un montón de fieros moribundos... Retorcidos hilos de humo eleváronse del interior de los tapiales que cercaban el caserón frontero al templo. Algunos botes de petróleo habían caído reventando en un patio... el viento, hostil a los últimos tomoches, arrastraba hacia la torre ardientes mechones de yerbajos secos, remolinos de chispas, turbonadas de astillas, harapos de humo candente y rojizo... ¡Viva el Gran Poder de Dios! ¡Viva Santa Teresa de Cabora...! ¡Viva Santa María de Tomochic! gritaron tras sus claraboyas los sitiados, en el momento en que en un solo alud la sección del Undécimo se precipitó hacia el atrio, dejando un rastro de sangre. Fue un minuto. Ante el portón de la iglesia los soldados, ebrios de entu siasmo y sotol, arrojaron su cargamento de combustible y petróleo. Cual pólvora ardió al instante... Una inmensa llamarada se alzó de súbito... los asaltantes retrocedieron a ocultarse tras de los sepulcros del atrio escondien do también sus largos retorcidos hachones untados de negra brea... ¡Viva nuestro Papa Cruz...! ¡Viva Nuestro Señor...! Mueran los hijos del Infierno! aullaban las voces, arriba. ¡Viva el Gobierno! ¡Viva la Nación unida! gritaban los oficiales del Undécimo, enardecidos, locos de entusiasmo, anhelantes por abatir la puerta del templo y entrar con la pistola amartillada hasta el interior del reducto... Y, no obstante, los tomochitecos economizaban sus municiones... Notábase un lento desgranamiento intermitente en su tiroteo. Mas, se conocía que apuntaban bien, que, cual solían no desperdiciaban un cartucho...

Y mayores llamaradas envolvieron la puerta. Y a la iglesia entera bien pronto ocultó negra y espesa nube de humo, entre cuyos remolinos, cual relámpagos amarillentos, brillaban los fogonazos de las carabinas tomoches. Allá en lo alto de la torre, entre el estrépito de las descargas, las voces estentóreas rugían: ¡Viva el Poder de Dios! ¡Viva María Purísima! ¡Viva la Santa de Cabora! ¡Viva el Supremo Gobierno! ¡Viva el Onceno Batallón! respondían abajo los asaltantes replegados a las paredes para no ser tocados por las balas de arriba. Hubo un terrible momento... Abrióse, de pronto, la puerta que ya empezaba a arder, y, carabina en mano, casi desnudos, ennegrecidos, algunos hombres aparecieron, saltando increíblemente ágiles por la hoguera en plena furia roja, y, descargando sus armas, sin apuntar, contra los soldados estupefactos, se lanzaron en vertiginoso escape fuera del atrio, perdiéndose por entre las milpas... Iban a salir otros espectros, pero desprendiéndose con hórrido crujir de sus viejos goznes, cayó oblicuamente una hoja del portón que obstruyó la entrada como un muro flamígero... Nadie podía entrar ya, ni salir... A la expectativa del horrible drama permanecieron desde aquel momento los sitiadores. Ya todo era cuestión de tiempo. Entonces las fuerzas que permanecían en el campamento de la Medrano lo abandonaron, bajando al valle, y subiendo al pueblo, ocupando las casas adyacentes a la de Cruz Chávez, en cuya azotea estaba plantada una hermosa bandera tricolor. La compañía del Séptimo, el Cuartel General y el cañón, se instalaron en la casa de los Medrano, junto al camino real y al pie del cerro. Había existido una tienda en aquella vetusta casa y era la más amplia de las de ese rumbo. Incendiada el día anterior, el fuego había respetado algunos cuartos y una parte de un portal interno. En la espalda, en la pared que veía al centro del pueblo, se abrieron claraboyas para observar el Cuartelito (casa de Cruz) y la iglesia, cuyo incendio era cada vez más espantoso. Desde aquellas claraboyas Miguel observó el espectáculo. Las llamas debían haber invadido el interior del templo, pues el humo se escapaba de las ventanas y arcadas de la torre, y lo terrible de aquello era que la mayor parte de las mujeres de Tomochic estaban refugiadas allí... Y, entonces presenció una cosa siniestra y trágica... ¡en lo alto de la torre, fuera de la barandilla, una anciana asomó su cuerpo, y con violento impulso se arrojó al abismo...! Era ya demasiado. El general ordenó a su corneta tocar alto el fue go, conmovido, acaso, ante la lúgubre escena, juzgando ya inútil aquel lujo de horror... Pero fue muy tarde, porque el incendio había tomado tal incremento, que grandes torbellinos levantaron su penacho rojo por encima de la cúspide... Pronto vino el desmoronamiento... oyóse un retemblar tremendo, un trueno sordo y prolongado... la techumbre se desplomó... Otros crujidos sucesivos escucháronse, y luego gran parte del cuerpo de la torre vino abajo, entre inauditas erupciones de diluvios de chispas y de altísimas llamas intermitentes... Todo había terminado, y sólo la casa de Cruz, con sus tres líneas de aspilleras y su altivo pabellón tricolor, flameando en lo alto, desafiaba a las fuerzas tristemente vencedoras... Según opinión del general, la toma del Cuartelito era dificilísima y exigía las mayores precauciones. Evidentemente que con la tropa restante habría podido tomarse, pero hubiera costado mucha sangre, y el general tenía orden de economizarla. Prefirió gastar paciencia y aburrirse algunos días más, a perder más gente. Aquella casa estaba construida con adobes, pero durísimos, y tanto que el cañón a cien metros no abría brecha en ellos; la puerta estaba cerrada a piedra y lodo, y como ya ni una sombra de esperanza de salvación debía quedar a los sitiados, sabrían como nunca defenderse, vendiendo muy caras sus vidas. Además, era tal la situación de aquel reducto, al cual convergían todas las veredas del pueblo en cuyo centro se encontraba, que dominaba todas las vías y campos que a él le conducían. Gente de los "nacionales" de Sonora y de Chihuahua, de "Seguridad Pública" y del Duodécimo Batallón dieron pequeños puestos avanzados, ocupando las casas que rodeaban el Cuartelito, formándole un cerco apretadísimo. Entre tanto, el templo en ruinas y las demás casas continuaban lanzando al cielo azul inmensas espirales de humo, surgiendo de sus escombros hálitos de lumbre. Y en la noche tiñeron el horizonte negro con sangrientos reflejos, más bellos, más intensos, más numerosos que los de las noches anteriores, iluminando con mayor pompa trágica aquel valle erizado de bárbaras tumbas...

|