|

|

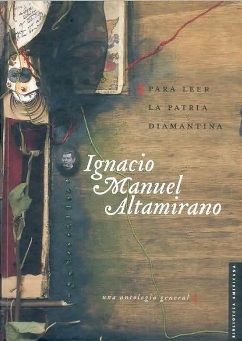

1882 Historia y política de México |

|

Ignacio Manuel Altamirano Primera parte De 1821 a 1853 SUMARIO

Antes de hacer la sinopsis de la política actual de México y la historia de los últimos años transcurridos de 1876 a 1882, fuerza será dirigir una mirada, aunque sea ligeramente, a los sucesos ocurridos antes de esa época y desde 1821, para dar a conocer el estado que guardaba la República en ese período tanto más interesante cuanto que él contiene la primera parte de la historia de México independiente y él explica el retardo que sufrió nuestra Patria, por espacio de medio siglo, en la vía del progreso material y moral. Las circunstancias especiales en que se verificó la independencia de lo que se llamó por espacio de tres siglos Nueva España, el carácter de los caudillos y elementos que pudieron llevarla a cabo y, más que todo, la educación colonial y la inexperiencia absoluta del pueblo en materia de gobierno republicano, fueron causa de que no pudiera cimentarse en la antigua colonia española, convertida en nueva nación, un régimen definitivo que, haciendo reposar a la sociedad sobre firmes bases políticas, la libertase de preocupaciones y de inquietudes para consagrarse a la tarea de su progresivo desarrollo en todos sentidos. La joven República era dueña ya de su vasto territorio bañado por los dos océanos, enriquecido por dones singulares que la fecundidad del trópico y la formación especial del suelo han producido aquí, como un privilegio de que pocas naciones pueden preciarse. La variadísima flora qué reviste sus montañas y sus bajíos, la amenidad de sus valles de Oriente y de Occidente, la feracidad de las extensas llanuras que forman su mesa central, y hasta las condiciones de las vastas praderas del Norte para la producción de una ganadería capaz de surtir al mundo, son efectivamente cualidades naturales que caracterizan al suelo mexicano, que sorprenden al viajero tan luego como penetra en nuestro territorio, particularmente si acaba de abandonar climas ingratos, y que con razón hizo pensar a los admirados conquistadores europeos del siglo XVI en las comarcas maravillosas soñadas por la poesía antigua. Si a estos encantos que se encuentran a primera vista en la belleza del cielo, en la trasparencia del aire y en la superficie de la tierra, se añaden las riquezas que esconden nuestras mil montañas metalíferas y que se han derramado en el mundo antiguo, durante más de trescientos años, como una cascada de oro, de plata, de cobre, de otros metales preciosos o útiles y que hicieron de México un país legendario, se comprenderá fácilmente que los tesoros que se había visto obligada a abandonar la metrópoli española a su colonia independiente eran capaces de convertir a ésta en un pueblo próspero y fuerte. Ninguna colonia americana de las que habían proclamado y realizado su independencia se encontraba en situación tan bonancible ni dueña de tan poderosos elementos. Las repúblicas latinas del Sur tenían menor extensión territorial o pueblo menos numeroso; la República anglosajona del Norte había conquistado su independencia sin contar ni con una población de cuatro millones, y su vastísimo territorio actual era compartido todavía con varias naciones europeas de las más poderosas: con Francia, con Inglaterra, con Rusia, con España; además, una parte de él estaba cruzada constantemente. por numerosas tribus salvajes, guerreras y nómadas, y otra esterilizada por la inclemencia de los climas del Norte. México, pues, estaba colocado bajo los auspicios mejores y halagado por lisonjeros destinos. Contaba con una población numerosa, en parte civilizada, y era la de procedencia europea; en parte inculta, y era la indígena, pero en cambio dócil, sedentaria, iniciada de antiguo en las ventajas de la vida social, sumisa porque había sido educada doblemente bajo el imperio sultánico de los monarcas aztecas y bajo el yugo secular de la dominación conquistadora. El nuevo pueblo, rotas las ligaduras de la servidumbre, podía levantarse y andar. Dueño de un suelo fértil en el que todas las producciones del antiguo mundo se aclimatan y adquieren mayor precio; dueño también de las riquezas que encierran sus minas inagotables, con un trabajo libre, abiertos sus mercados a la industria extranjera, con excelentes puertos en el mar Pacífico, en el Atlántico y en el Golfo, podía haber inundado con sus productos metálicos a las viejas naciones industriales del Asia, a la China y al Japón, que ya habían establecido relaciones comerciales aunque en pequeña escala; podía haber surtido con sus producciones metálicas y agrícolas de la zona tórrida a las naciones europeas, que las esperaban con avidez y que sólo habían sido contenidas por esa especie de dragón monstruoso que, como el de las Hespérides, había tenido España en los dinteles de la antigua colonia y que se llamaba sistema prohibitivo. Podía, en fin, haber recibido el pueblo mexicano, sediento como estaba de civilización, todas las nociones que deseaba por medio de un comercio incesante, por medio de una inmigración numerosa, por medio de su contacto con el mundo entero. ¡Qué bello porvenir sonreía a la nación independiente! ¡Jamás pueblo alguno, al conquistar su autonomía, se vió en posesión de tantos dones y de tan seguras esperanzas! ¿Por qué, pues, no presentó desde entonces, es decir desde 1821, el espectáculo que hoy presenta de un pueblo pacífico y laborioso, consagrándose a todas las tareas del progreso y ofreciendo a las naciones extranjeras, con las riquezas de su suelo, las garantías de la paz y de las instituciones libres? Ya lo hemos indicado al principio, pero vamos a desarrollar nuestra afirmación, aunque sea en pocas palabras. El elemento social a cuyo impulso se consumó la independencia de la Patria no fue ni el indigenato mexicano ni el elemento popular compuesto de las clases que hacían causa común con él, por sus intereses y su alejamiento de las cosas públicas. Este último, en unión del primero, había iniciado el movimiento de insurrección en 1810. Los primeros caudillos habían nacido en el seno de esas castas mestizas que los españoles llamaban con desdén criollas para distinguirlas de los habitantes de la colonia de origen español, y aun de una cierta clase aristocrática formada aquí después de la conquista y que había adquirido altos fueros y privilegios y aun títulos de nobleza, sea a causa de sus riquezas territoriales o mineras, sea por enlaces contraídos en España o por el simple favoritismo. Las personas pertenecientes a esta última clase que se hallaban diseminadas en las provincias de la Nueva España, pero que en su mayor parte residían en la capital del virreinato y que formaban una especie de aristocracia colonial, apenas eran consideradas como criollas, pues sus intereses, sus hábitos y sus aspiraciones las unían estrechamente a los dominadores. El alto clero, es decir, los obispos, las dignidades, los prelados de las órdenes regulares y cuantos tenían el gobierno superior de la iglesia mexicana, tan fuertemente arraigada en la colonia, tanto por sus riquezas inmensas como por su influencia en la población, también formaba parte de la aristocracia colonial e identificaba sus intereses con el gobierno español, de quien habían emanado sus fueros e inmunidades, y, por último, los grandes propietarios territoriales, que sin pertenecer a la nobleza aspiraban a ella, y los más opulentos comerciantes nacidos aquí, aunque pocos, pues el comercio rico estaba en poder de los españoles generalmente; todos estos elementos sociales, por instinto y por hábito, eran adversos a la independencia nacional, no viendo en ella más que un principio de novedades, de zozobras y de nivelación con un pueblo al que se habían acostumbrado a desdeñar. Estrechos en sus miras, amoldados en el círculo cívil y religioso en que se les había educado, miedosos ante lo desconocido, todos los hombres que componían estas clases sociales, las más fuertes de la Nueva España, amaban por temperamento y por convicción el estancamiento en que vivían, no comprendían los beneficios de la civilización moderna, veían la libertad como una fuente fecunda de males, temblaban ante el solo pensamiento de que se extendiese hasta las quietas comarcas de América el soplo de la revolución que agitaba al mundo europeo, odiaban la emigración extranjera, creían inminente la ruina de su comercio y de su agricultura con la introducción del comercio y de los adelantos agrícolas de otra parte que no fuera España, execraban la libertad religiosa, temían los estragos de la imprenta y, más que todo, consideraban como la ruina del país el gobierno del pueblo. Así, pues, combatieron desde el principio y con todas sus fuerzas el movimiento libertador de 1810, y más todavía cuando contemplaron los excesos inherentes a toda revolución nacional, excesos que, sin embargo, fueron menores que los de la conquista española, pero que los sorprendieron hasta el espanto, a ellos que habían deseado, en último caso, una revolución imposible, realizada casi en silencio, sin sangre, sin alboroto, sin cambios sociales, sin reivindicaciones de ningún género, y, sobre todo, sin la intervención del elemento popular en los asuntos políticos; es decir, que ellos habrían deseado, cuando más, que el rey de España hubiese dejado de gobernar la tierra, si era preciso, pero dejándoles a ellos en plena y pacífica posesión de sus fueros y privilegios, de su dominación opresora, y a más de eso, de la supremacía política, de la soberanía nacional. Gobierno por gobierno, el que ellos hubieran querido les ofrecía la ventaja de ser absolutamente suyo, sin la vigilancia virreinal, sin la revisión siempre molesta de una corte lejana, sin más trabas que su propio albedrío. Pero, gobierno por gobierno, el de esta oligarquía soberbia y absorbente, formada por los hombres que sin duda habían contribuido más a hacer odiosa la dominación española por su despotismo sobre las clases populares, era para éstas menos ventajoso que el gobierno del rey. Por eso, en el movimiento iniciado en 1810, el pueblo no contó con estas castas privilegiadas, aunque eran mexicanas, y por eso ellas prefirieron aliarse con los dominadores españoles para contrarrestar el impulso democrático de los insurrectos con todo su poder. Pero la idea nacional ganó terreno a pesar de la desigualdad de la lucha, los caudillos insurgentes brotaron por todas partes del seno del pueblo tan temido por la aristocracia, la revolución minó los cimientos de la dominación colonial, y después de once años de reveses y victorias que mantuvieron indecisa la suerte de este pueblo, aquellas clases privilegiadas de que hemos hablado, aliadas del gobierno español, acabaron por comprender que, aunque en apariencia la revolución popular estaba domeñada, todos sus elementos de vida se hallaban latentes, pero vigorosos y próximos a producir nueva y más formidable explosión. Entonces también comprendieron que si este nuevo impulso era coronado por el éxito, no sólo el dominio español iba a desaparecer de la antigua colonia, sino que corrían peligro de zozobrar sus propios intereses, más caros que la soberanía de los reyes. Entonces, por medio de una maniobra hábil, que engañó a todos, que sedujo hasta a los caudillos de la primera época, que sorprendió a la metrópoli, que alcanzó un éxito pronto, pero que fue precisamente causa de nuestro retardo en la vía del progreso social, esas clases sociales, nobleza colonial, alto clero, propietarios territoriales, comerciantes ricos, todos los interesados en conservar la supremacía social y en prolongar el estado de cosas que precisamente había hecho insoportable el gobierno colónial, concibieron el plan de dirigir un nuevo movimiento, acaudillándolo, organizándolo en su provecho y cerrando así más fuertemente que nunca las puertas que la revolución de 1810 quiso abrir para dar entrada al pueblo en el gobierno de la nación. Este plan fue rápidamente combinado y más rápidamente llevado a efecto. Los nuevos conspiradores se atrajeron a lturbide, jefe del ejército realista, que se había hecho notable por sus proezas contra los insurgentes y que merecía la confianza del gobierno virreinal. Este caudillo era muy a propósito para la realización de las miras aristocráticas, por su origen enteramente español, por sus excelentes relaciones entre la oficialidad criolla, pero perteneciente a las clases aliadas de los españoles, y, por último, por sus ideas eminentemente contrarias al gobierno popular. Iturbide, sagaz, atrevido y afortunado, contando con el auxilio eficacísimo que le prestaban sus poderosos cooperadores, llevó a feliz término la empresa en pocos meses, y el 27 de septiembre de 1821 la dominación española se desquiciaba para siempre en la antigua colonia; el ejército trigarante entraba en la capital, y la nueva nación ocupaba un lugar en el rol de los pueblos independientes. Explicados, sin embargo, aunque sucintamente, los motivos que impulsaron este movimiento que se puede llamar nacional, por la aceptación, aunque no por el carácter ni por los medios, ya se deja comprender que la vida del nuevo pueblo iba a quedar expuesta a terribles vaivenes, a conmociones más radicales por la contraposición de los intereses que encerraba en su seno. Los males que habían querido curar los heroicos patriotas de 1810 eran los que habían quedado precisamente en las entrañas de la nueva nación. Los insurgentes de la primera época no repugnaban tanto al rey como a la aristocracia colonial y sus fueros opresores. Si la revolución de 1810 hubiera triunfado en aquellos años, es seguro que la soberanía real hubiera caído, porque era incompatible con el movimiento popular iniciado; pero es mucho más seguro que las clases privilegiadas habrían sido barridas de la haz de la nueva República por el soplo revolucionario, ardiente de odio contra ellas por su tiranía secular y por sus insufribles abusos. Eran ellas, más que el gobierno español, las que habían despojado al indigenato de sus tierras; eran ellas las que habían mantenido las encomiendas, los tributos, los repartimientos, eran ellas las que habían tenido interés en apartar a la raza indígena de los goces de la civilización; eran ellas las que oprimían a las clases mestizas y pobres, tanto en la capital del virreinato como en las provincias; eran ellas, por último, las que se habían creído llamadas, como por derecho divino, a dominar en la antigua colonia por medio de sus riquezas o de su influjo. Y en 1821 eran ellas justamente las que realizaban la independencia iniciada con el objeto de echarlas abajo. La maniobra había sido habilísima y hacía honor a su astucia y a su buena suerte. Pero el pueblo, que al principio permaneció estupefacto y aun desalentado, viendo surgir el imperio efímero de Iturbide, comenzó a recobrar sus bríos, a comprender el artificio y a defender sus intereses, más comprometidos que nunca. El imperio de Iturbide fue la expresión más completa de la aspiración de las clases privilegiadas al ayudar a la realización de la Independencia. Mantener su dominación en el país, conservar sus fueros y distinciones, y aun aumentándolos y haciéndolos más ostentosos, inaugurar una monarquía que dependiese absolutamente de ellas, hacer leyes a su sabor para aplicarlas siempre en su provecho, he aquí el bello ideal realizado con la ayuda de la insurrección popular, el triunfo obtenido sobre el enemigo con los elementos mismos del enemigo. Pocas veces se presenta en la Historia un juego de la suerte más extrañamente combinado. Pero los elementos dispersos y de pronto sorprendidos del partido nacional de 1810, se reunieron, trabajaron, revolucionaron de nuevo y proclamaron lo que se llamó Plan de Casa Mata, y la caída de Iturbide fue su primera obra. La proclamación de la República fue la segunda. Vinieron entonces las discusiones sobre el sistema republicano que debería adoptarse. Los legisladores eran inexpertos, estaban deseosos de consolidar el régimen democrático en México para evitar nuevos engaños y nuevas intentonas liberticidas. Tenían un bello ejemplo que imitar en el pueblo vecino, cuyas instituciones parecían sabiamente dictadas y practicadas sinceramente. Más aún, podían decretar una Constitución política más humanitaria y liberal, porque los caudillos de 18IO habían abolido la esclavitud, que permanecía aún en los Estados Unidos como institución legal. En fin, este modelo y las leyes de Cádiz, inspiradas en los principios de la Revolución francesa, acabaron por decidirlos. Proclamaron el Acta de Derechos como ésta y la organización política como aquél. En consecuencia se estableció el sistema federal. Sin embargo, las preocupaciones de partido pudieron todavía impedir la amplísima proclamación de todas las libertades humanas, y la libertad de cultos, tan necesaria para el desarrollo del espíritu y tan útil para facilitar la inmigración extranjera, fue borrada del nuevo Decálogo. Ni fue ésta la única restricción introducida por el espíritu antiguo en la Carta Fundamental de 1824. En ella, aunque en la forma de preceptos constitucionales, se deslizaron no pocos principios del antiguo régimen colonial, especialmente en materia económica. Por lo demás, el derecho electoral, y con él la influencia en el nuevo sistema federativo, quedó entregado a las clases superiores, equilibradas apenas por la vigilancia popular. En cuanto al Ejército, no existiendo sino algunos caudillos del insurgente de 1810, como Guerrero, Victoria y Bravo, y algunos tenientes de menor importancia, quedó entregado a los jefes iturbidistas, o mejor dicho, a los representantes de las clases privilegiadas descontentas del desenlace de su insensato imperio y no desalentados en sus planes antidemocrátricos. Naturalmente, esta última circunstancia, en un país en que la influencia militar era la más poderosa, hizo que aquella República federal no se asentase sobre bases sólidas, y los sucesos posteriores vinieron a confirmar la verdad de que su existencia se hallaba expuesta a los más serios peligros mientras tuviesen el poder militar en sus manos los antiguos enemigos de las libertades populares. La Constitución de 1824, tímida como era, y formada con la colaboración de los partidarios del antiguo régimen, no contentó a éstos, sin embargo, porque, como lo hemos dicho ya, hubieran deseado una monarquía o un gobierno central de otra forma, pero que les permitiese una dominación exclusiva. Ya antes de que aquella Carta Fundamental se proclamara, y cuando apenas había transcurrido un año de la caída de Iturbide y de su salida del país en mayo de 1823, el mismo partido había intentado la restauración de la monarquía, haciendo regresar furtivamente al monarca destronado, que, condenado por una ley de proscripción, fue aprehendido en Soto la Marina, pequeño puerto de la costa de Tamaulipas, y ejecutado en Padilla el 14 de julio de 1824. En 4 de octubre de ese mismo año se proclamó la Constitución, y en virtud de ella la República federal quedó dividida en diecinueve Estados y cinco Territorios, a saber: Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Texas, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas. Territorios de Alta California, Baja California, Colima, Santa Fe, Nuevo México y después Tlaxcala. En ese mismo año tomó posesión del Poder Ejecutivo, como Presidente de la República, el general D. Guadalupe Victoria. Hubiera sido tiempo entonces para consagrarse a los trabajos de la paz y entrar de lleno en la vida progresiva que facilitaban la aceptación nacional y el carácter de las instituciones. Pero hemos repetido ya que las castas privilegiadas no aceptaban sinceramente el sistema democrático, ni aun con las restricciones que contenía la Constitución. Así es que comenzó desde aquella época una serie de conspiraciones y de revueltas que provocaron naturalmente las del partido popular en una larguísima lucha que agotó las fuerzas del país durante un largo transcurso de tiempo. En el del general Victoria, primer período de un gobierno legal, fueron ellas las que impulsaron la célebre conspiración llamada del P. Arenas, que tenía por objeto la restauración del gobierno español, y aunque no hubiese habido en el fondo de esta trama política todo lo que el espíritu de partido quiso ver entonces, lo cierto sí es que fueron los elementos del antiguo régimen, españoles y nativos, los que se interesaban en el éxito de este movimiento reaccionario, que abortó por fortuna. Después, con el pretexto de combatir a la Masonería, recién establecida en México, los mismos elementos produjeron el pronunciamiento llamado del Plan de Montaño, en el que lograron comprometer al ilustre general Bravo, caudillo célebre y lleno de gloria a quien procuraron atraerse con halagos y lisonjas, aprovechando su buen nombre y su prestigio entre los antiguos insurgentes, así como el general Barragán, otro insurgente, a quien obligaron a pronunciarse en Jalapa por la misma causa. Dominado este movimiento sin gran efusión de sangre, produjo, sin embargo, el mal efecto de dividir cada vez más a los hombres políticos haciéndoles que se afiliaran en dos facciones que siguieron disputándose el Poder con encarnizamiento y sin consideración alguna al régimen legal establecido, lo que fue de un pernicioso ejemplo para el porvenir. Antes de que el general Victoria, terminado su período presidencial, descendiense del Poder, ya las dos facciones se hallaron frente a frente en la lucha electoral, tomando los partidarios afiliados en una el nombre de escoceses, y los de la otra el de yorkinos, por el rito masónico que practicaban en sus logias respectivas, y que, al establecerse aquí, desgraciadamente habían tomado un carácter político. Con los escoceses estaban todos los representantes de las clases privilegiadas y cuyo ideal era un Gobierno central que, como lo hemos dicho, depositase en sus manos la dominación exclusiva. Con los yorkinos estaban todos los demócratas avanzados, partidarios del régimen representativo y del sistema federal. Semejante división, y los empeñosos trabajos que se emprendían para robustecer al partido respectivo, nada habrían tenido de particular, y, al contrario, habrían conservado en la nueva República ese equilibrio tan indispensable para mantener incólumes las libertades públicas y para evitar el despotismo, si no hubiese sido porque, saliéndose del campo de la lucha legal y pacífica, estás facciones se lanzaron con insensato furor en la vía de las revoluciones armadas. Así, apenas terminada la nueva elección presidencial que dió el triunfo al partido escocés por la influencia de su jefe (el general Gómez Pedraza) en el Gobierno del general Victoria, de quien era ministro de la Guerra, el partido yorkino apeló a las armas, apoyado por su jefe el sencillo y benemérito general Guerrero, cuya buena fe y rectos sentimientos lograron sorprender sus exaltados partidarios. En septiembre de 1828, el general Santa Anna se pronunció en Perote proclamando la nulidad de la elección presidencial, y en noviembre del mismo año se pronunció el coronel Lobato en el edificio llamado la Acordada, en unión del famoso político Zavala, que se había hecho fuerte también en el edificio de la antigua Inquisición. Este pronunciamiento se llamó del Plan de la Acordada y también tenía por objeto declarar la nulidad de la elección de Presidente para que se procediera a otra nueva. El Gobierno del general Victoria resistió, como era su deber, a esta demanda armada; pero después de algunos combates en que corrió la sangre en las calles de México, se acabó por capitular con los pronunciados, defiriendo a su petición, y el Presidente electo Gómez Pedraza salió para el extranjero. Nombrado Presidente el general Guerrero, en virtud de la revolución anterior, aunque con la forma electoral, subió al Poder en abril de 1829, y entonces la antigua metrópoli española, apoyada por lo que se llamó en Europa la Santa Alianza, y creyendo que México, a causa de los disturbios de estos primeros años de su vida independiente, estaría débil y deseosa de volver a su antiguo estado, intentó una invasión en nuestro territorio enviando un ejército de cinco mil hombres al mando del general Barradas, que desembarcó en Tampico en julio de 1829. Pero el Gobierno de la República organizó prontamente fuerzas que puso a las órdenes dél general Santa Anna y del general Manuel Mier y Terán, y el 11 de septiembre de aquel mismo año obligaron a Barradas a capitular. Así acabó con un triunfo glorioso para México esta tentiva de reconquista. Todo el mundo hubiera creído con él afirmada la independencia de la Patria y consolidada la paz, fruto apetecido por los pueblos después de una lucha nacional; pero no fue así: el partido enemigo del dominante y que, como lo hemos repetido, se componía de los elementos antidemocráticos, trabajó de tal modo, que dos meses después de aquel en que se obtuvo un triunfo definitivo sobre los antiguos dominadores extranjeros, esto es, en diciembre de 1829, hizo que el general Bustamante, jefe de un ejército que se hallaba situado en Jalapa como de reserva contra la invasión española, se pronunciase contra el Gobierno del general Guerrero, y eso, sin motivo político aparente, sino pretextando que se iba a cumplir con la Constitución y leyes y a destituir a los funcionarios que, según la opinión pública, no hubiesen gobernado bien. Este general Bustamante, vicepresidente de la República, y que se confería a sí mismo el Poder en virtud de su pronunciamiento, era quizá el personaje que más que nadie reunía, por su carácter, educación y tendencias, las cualidades que las clases privilegiadas deseaban para su jefe. Antiguo realista por convicción, resuelto y pertinaz, soldado por gusto y por orgullo, pues era médico de profesión, sanguinario e implacable, como lo demostró en toda su carrera, partidario de Iturbide por intereses y conveniencia, desleal con Guerrero y con el partido yorkino, cuya causa había abrazado con entusiasmo, ambicioso vulgar, pero seguro en su marcha, él no se decidió a aprovechar la ocasión sino cuando contó con el apoyo de esas clases ricas, de quienes fue el sumiso servidor, y cuando la confianza del pueblo y la del general Guerrero pusieron en sus manos la vicepresidencia y el mando de un ejército destinado a combatir contra el enemigo extranjero. Su limitada capacidad lo hizo someterse dócilmente a los consejos de sus copartidarios, particularmente a los del famoso D. Lucas Alamán, jefe de su Gabinete, hombre de grandes talentos y de vasta instrucción, pero enemigo jurado de la independencia americana y del sistema republicano. Alamán, escritor muy conocido en Europa por su apasionada Historia de la Independencia de México, reunía a sus cualidades de publicista laborioso y de jefe de partido mañoso y hábil, la de una perseverancia que nada podía desconcertar y un conocimiento profundo de los hombres de México, que le permitía encontrar su lado vulnerable para atraerlos o para combatirlos. Este ministro dominador, y que no se paraba en los medios con tal de llegar a su objeto, fue el verdadero organizador del partido centralista y el alma del Gobierno de Bustamante, que cedió en todo a sus insinuaciones. Así es que, en los tres años escasos que permaneció en el Poder, el general Bustamante, cuyo carácter duro se avenía muy bien con el intolerante y calculador de Alamán, no fue en realidad más que el sanguinario maniquí de éste. Por su consejo, que ciertamente iba de acuerdo con sus propios instintos, no usó para con sus enemigos políticos de otro recurso que el de la represión feroz y despiadada, levantando patíbulos en todos los Estados de la República, persiguiendo bárbaramente a sus adversarios de las cámaras y llenando las prisiones con reos de Estado. Jamás se había visto en la República un despotismo gubernativo semejante ni se habían hollado los fueros humanos con una procacidad y un encarnizamiento tan odiosos. Naturalmente, esa crueldad inusitada, que tenía más bien que el carácter enérgico de una represión legal, el sistemático de una venganza contra el partido popular caído con el general Guerrero, obligó a éste a tomar las armas para apoyar a su jefe que luchaba en el sur de la República, antiguo teatro de sus heroicas hazañas durante la guerra de la Independencia, en favor de su presidencia legítima. El gobernador de Michoacán, Salgado, y el general D. José Codallos, se pronunciaron contra Bustamante en esa comarca; el coronel D. Francisco Victoria hizo lo mismo en el sur de Puebla; los coroneles Márquez y Gárate secundaron el movimiento en San Luis Potosí, mientras que los coroneles Alvarez, Montes de Oca y Gallardo sostenían al general Guerrero en el sur de México; preparábase una conflagración general en los demás Estados de la Federación y en la misma capital de la República conspiraban los partidarios de Guerrero. Bustamante pensó que podía ahogar en sangre esta vasta revolución, y fue implacable para reprimirla. Muchos caudillos de ella, como Codallos, Victoria, Rosains, Márquez y Gárate, pagaron con la vida en el cadalso su generoso intento. Los conspiradores fueron perseguidos sin piedad, la delación se puso a la orden del día, pero Bustamante no creyó estar seguro mientras alentase su terrible rival el general Guerrero, y para deshacerse de él, proyectó, en unión de su Gabinete, la más negra traición de que hace mención la Historia, y que ha llegado a ser proverbial en México para designar la perfidia, la cobardía y la infamia. Compró a un genovés aventurero llamado Picaluga, capitán de un buque mercante surto en el puerto de Acapulco, en donde se hallaba Guerrero después de haber obtenido una completa victoria en Texca sobre las tropas de Bustamante mandadas por el general Armijo. Aconsejó al malvado aventurero que invitase a su amigo el general Guerrero a almorzar a bordo de su buque, y que una vez en él, lo aprisionase, para cuyo efecto debería tener gente oculta, enemiga del caudillo del Sur, y una vez prisionero éste, se diese a la vela para un puerto de la costa de Oaxaca, en donde sería recibido por tropas de Bustamante. Picaluga, como pago de esta traición, recibió cincuenta mil pesos. Así lo hizo el genovés. Acudió al banquete con la mayor confianza el ilustre patriota, tomó parte en el festín sin sospechar nada, y de súbito se vió rodeado por sus enemigos, que lo cargaron de cadenas, dándose a la vela inmediatamente el buque para el puerto designado, que era el de Huatulco, en el que, efectivamente, fue recibido el prisionero por fuerzas del Gobierno infame, que lo condujeron a Oaxaca, y allí un consejo de guerra de sicarios lo condenó a muerte, siendo fusilado en Cuilapam en febrero de 1831. Esta fue la página más negra y vergonzosa de aquel Gobierno sanguinario y pérfido, página que no se borra nunca de la memoria de! pueblo mexicano y que dió la medida del carácter del partido centralista o conservador, enemigo de las libertades públicas. Tan espantoso atentado provocó un sentimiento de horror tal en el país, que un cierto progreso comercial que produjeron las medidas de aquel Gobierno no fueron bastantes para apagar el odio que inspiraba. La opinión pública señaló entonces, y la verdad histórica condena hoy, a D. Anastasio Bustamante, D. Lucas Alamán y D. José Antonio Facio como los autores de tan execrable delito. Pero él fue ineficaz para consolidar a Bustamante en el Poder. El general Santa Anna se pronunció en enero de 1832 contra él, y aunque fue vencido en Tolome por Bustamante, acabó por derrotar a éste en Casas Blancas en noviembre del mismo año, y en virtud de esta victoria fue adoptado lo que se llamó El Convenio de Zavaleta, por el cual se llamaba al Poder al general Gómez Pedraza. Así cayó la primera vez el Gobierno de Bustamante. Pedraza gobernó desde diciembre de 1832 hasta abril de 1833, en que llegó al Poder el general Santa Anna en virtud de la nueva elección, entrando desde luego a desempeñarlo, en calidad de vicepresidente, D. Valentín Gómez Farías, uno de los prohombres del partido liberal avanzado. Ya entonces se designaban con el nombre de puros o liberales a los que estaban afiliados en el partido popular y que se llamaban yorkinos antes de esta época, llamándose a su vez conservadores o monarquistas los que habían sido apellidados escoceses. El prestigio de estos antiguos nombres masónicos había decaído y aun el pueblo los veía con notable animadversión. El partido conservador no descansaba ni se desalentaba por sus reveses, y con pretexto de las medidas políticas que se dictaron bajo la administración de Gómez Farías, y que eran hostiles al clero, promovió una nueva revolución que estalló en Morelia, proclamando Religión y Fueros, en mayo de 1833, encabezada aparentemente por un tal Escalada, pero en el fondo sostenida por esas castas privilegiadas que se habían obstinado en enseñorearse a toda costa del Poder en México. Los generales D. Mariano Arista y D. Gabriel Durán se pusieron a la cabeza de los nuevos rebeldes y llamaron para acaudillarlos al mismo general Santa Anna, que era el Presidente legal, aunque no estaba en ejercicio del Poder Ejecutivo. Este rehusó, y después de una larga y sangrienta campaña acabó por derrotar a los facciosos en Guanajuato. Pero entonces, lejos de consagrarse a consolidar la paz y afirmar las instituciones, apoyó un nuevo plan llamado de Cuernavaca, en virtud del cual se suspendía el sistema representativo federal, se convocaba un congreso para reformar la Constitución de 1824 y se nombraba Presidente al mismo general Santa Anna, pero desconociendo al vicepresidente Gómez Farías. Entonces tomó posesión del Poder Ejecutivo, como Presidente interino, el general don Miguel Barragán, en enero de 1835. En este mismo año estalló la guerra de Texas, que debía ser el origen de la desastrosa guerra con los Estados Unidos. Los colonos norteamericanos que se habían establecido con Austin en aquel Estado fronterizo de la República del Norte, desierto y lejano, se sublevaron contra México y se anexaron a los Estados Unidos. El general Santa Anna recibió el encargo de reprimirlos, a cuyo fin se puso al frente de un ejército y marchó al Norte. Después de una campaña en que fue primero vencedor, fue derrotado en San Jacinto, hechó prisionero y conducido a los Estados Unidos. Esto pasaba en abril de 1836. En febrero anterior había muerto en el Poder el Presidente Barragán, y había entrado en su lugar a desempeñar la presidencia don José Justo Corro. El Congreso, convocado en virtud del pronunciamiento de Cuernavaca, había declarado que cesaba el sistema republicano federal, se derogaba la Constitución de 1824, que había estado vigente once años, y se establecía el sistema republicano central, que había sido el tema constante del partido conservador después del imperio de Iturbide. Se expidieron nuevas leyes fundamentales que fueron promulgadas en 30 de diciembre de 1836, y tomaron el nombre de Leyes Constitucionales, y en virtud de ellas se convirtieron los Estados en Departamentos, mandados por un gobernador, con el consejo de Juntas departamentales, obedeciendo todos al Supremo Gobierno Central, compuesto de un Congreso, de un Presidente de la República, de una Corte de Justicia y de un cuarto poder que se llamó Conservador. Por fin, las castas privilegiadas de México habían llegado a constituir algo que llenase sus aspiraciones y que sin realizar su ideal definitivo era al menos lo que bastaba para ir matando en el espíritu del pueblo los principios de libertad que habían germinado en el período anterior. Debe observarse aquí que si en la forma el sistema centralista establecido en 1836 en México puede parecerse al sistema de la República una e indivisible establecida en Francia, durante su gran revolución del siglo pasado, en el fondo nada había más diverso, y para comprenderlo basta comparar las constituciones y la índole de ambos pueblos. Lo que se establecía en México, en donde la mayoría de la población se componía de indígenas incultos, o de propietarios mestizos, era en realidad una oligarquía opresora y exclusivista j mejor dicho, una monarquía disimulada, bajo la influencia del ejército, del clero y de los ricos, más expuesta todavía que el régimen democrático a las conspiraciones palaciegas y a las asonadas militares, especialmente en un país que estaba ya devorado por el virus de las revoluciones. Como era de esperarse, dado el carácter del general Bustamante y su aversión a la democracia, él fue designado para sustituir al abogado Corro en el Poder. En este tiempo, debilitada la República por su constante malestar j Francia, gobernada entonces por Luis Felipe, so pretexto de reclamaciones de algunos súbditos residentes en México, entre las que figuraban principalmente la de los pasteles, porque era hecha por un pastelero que reclamaba la enorme e increíble suma de setenta mil pesos de pasteles que decía le habían sido robados j Francia, repetimos, declaró la guerra a México porque no consentía en pagar sino lo que fuese justo. En esa virtud, y después de inútiles negociaciones diplomáticas, la escuadra francesa, a las órdenes del almirante Baudin, y en la que venía el príncipe de Joinville, bombardeó la plaza de Veracruz y el fuerte de San Juan de Ulúa. Esto fue en 27 de noviembre de 1838. El fuerte y la plaza, mandados por el general Rincón, capitularon al día siguiente, y entonces el Gobierno envió a los generales Santa Anna y Arista para continuar la defensa. Pero fueron sorprendidos por los franceses en 5 de diciembre, y al favor de una niebla, Arista fue hecho prisionero y conducido a bordo de un buque francés, y Santa Anna escapó con dificultad. Es increíble la impericia de aquellos generales, por otra parte muy listos en las guerras civiles. ¡Siempre sorprendidos por el extranjero y en su propio país! A consecuencia de este desastre y de la falta de energía del Gobierno de Bustamante, que no la desplegaba sino contra sus compatriotas, se abrieron nuevas negociaciones que concluyeron en un tratado vergonzoso, padrón de ignominia para aquel Gobierno, que no tiene excusa alguna para tamaña debilidad. ¡Se pagó a Francia todo lo que exigía! Una vez conjurado el peligro de la guerra extranjera, sigue la guerra civil con el mismo furor y escándalo que antes. El 15 de julio de 1840 se pronunció dentro del mismo palacio el general don José Urrea. Por espacio de quince días las tropas del Gobierno y las amotinadas combatieron en las calles de México, hasta que al fin la rebelión fue sofocada. Pero en 1841, los generales Santa Anna, Valencia y Paredes se pronunciaron también, dando por resultado lo que se llamó el Plan de Tacubaya. En virtud de él, Santa Anna tomó nuevamente posesión de la Presidencia, abandonándola el general Bustamante sin combatir y expatriándose en seguida. Esta fue la última vez en que ocupó el Poder el predilecto y sanguinario caudillo del partido conservador. Después regresó al país para coronar su vida con una conducta antipatriótica, pues rehusó tomar parte en la defensa nacional contra la invasión americana, y permaneció retraído y extraño a los peligros de aquella guerra, en San Miguel de Allende, en donde murió obscuramente. Tenemos a Santa Anna ocupando la Presidencia otra vez, después de desempeñarla por unos días, conforme al Plan de Tacubaya y provisionalmente, D. Javier Echeverría. Santa Anna, sin embargo, no ejerció el Poder constantemente, sino que lo encomendó varias veces o al general D. Nicolás Bravo, o al general D. Valentín Canalizo, según lo exigían sus intereses o sus caprichos. Por ese tiempo, el general D. José Antonio Mejía, que profesaba opiniones federalistas, se pronunció en Tamaulipas, atravesó la sierra y, entrando en el Estado de Puebla, encontró a Santa Anna con un ejército en Acajete, fue derrotado por él y fusilado en seguida. Entre tanto, se había reunido un Congreso con el carácter de constituyente, pero disuelto por el general Bravo, se convocó en lugar de él una Junta de notables que en 12 de junio de 1843 decretó una Constitución que tomó el nombre de Bases orgánicas, estableciendo todavía el sistema central. Pero apenas había transcurrido un año y algunos meses de establecido este nuevo régimen, que era una descarada dictadura militar, cuando en noviembre de 1844 el general D. Mariano Paredes se pronunció en Guadalajara contra Santa Anna. Este marchó contra los sublevados al frente de un ejército, dejando encomendado el Poder central a su teniente Canalizo, quien disolvió el Congreso, que se mostraba igualmente hostil; pero el 6 de diciembre del mismo año la ciudad de México se pronunció también poniendo al frente de las tropas al general D. José Joaquín de Herrera y contando con el apoyo del Congreso, convocado de nuevo. Santa Anna volvió entonces sobre México, pero encontrándola fuerte, se dirigió a Puebla, pronunciada también y resuelta a resistir bajo las órdenes del general Inclán. Entonces abandonó sus tropas, se dirigió a la costa de Veracruz con el intento de embarcarse y fue hecho prisionero en Jico, cerca de Jalapa, y conducido a la fortaleza de Perote. Antes de que cayera del Poder este dictador, el Estado de Yucatán se había sublevado declarándose independiente, y sus fuerzas habían hecho sufrir a las enviadas del centro, con el objeto de someterlo, serios descalabros. Pero esta sublevación quedó terminada con el tratado que se celebró el 15 de diciembre de 1843, por el que Yucatán continuó formando parte de la República. El general Herrera, que había sido una esperanza para el partido liberal, que deseaba el régimen representativo, apenas duró en el Poder un año. Durante él, el Estado sublevado de Texas había sido anexado a los Estados Unidos, y por esa causa una guerra con esa nación vecina era inminente. El Gobierno había organizado un ejército para hacer la campaña del Norte, invadido ya por el general americano Zacarías Taylor, y había puesto este ejército a las órdenes del general Mariano Paredes, otro de los corifeos del partido conservador. Pero este militar, en quien la República había depositado su confianza para que la defendiera de la agresión extranjera, se pronunció en San Luis Potosí con su ejército, proclamando un plan todavía más centralista y no ocultando sus tendencias monárquicas. La ciudad de México secundó el movimiento de San Luis Potosí, el Gobierno de Herrera cayó y el general Paredes ocupó el Poder en enero de 1846, en el que no duró más que seis meses, pues en mayo del mismo año el general Yáñez se pronunció contra él en Guadalajara. Paredes salió abatido, dejando la Presidencia al general D. Nicolás Bravo, a quien designó el Congreso, y que entró a funcionar en julio. Pero en 4 de agosto, la Ciudadela de México, mandada por el general D. Mariano Satas, se pronunció también contra el Presidente Paredes, y habiendo sido aceptado generalmente el nuevo movimiento, quedó encargado del Poder Ejecutivo el mismo Salas. Durante este Gobierno de unos días, se organizó un Ministerio liberal, se convocó al pueblo a elecciones, se restableció la Constitución del año de 1824 y con ella el sistema federativo, después de nueve años, siete meses y días de haber estado suspenso. Santa Anna, en virtud de esta nueva revolución, volvió al país, y el Congreso lo nombró otra vez Presidente de la República, y vicepresidente a D. Valentín Gómez Farías, que entró a ejercer el Poder el 6 de diciembre de 1846, porque el Presidente se puso a la cabeza del ejército que debía combatir al invasor norteamericano. Pero estaba escrito que ni la invasión extranjera que amenazaba al país gravemente, ni los peligros a que nos exponía nuestra debilidad en aquellos momentos supremos habían de ser un impedimento para las vergonzosas asonadas militares que parecían no tener término ni obstáculo. El patriotismo, lo más sagrado que puede tener una nación, era nada ante la ambición insensata de los pretorianos. La escuadra americana bombardeaba a Veracruz, en cuya plaza un puñado de buenos mexicanos se sostenía difícilmente a las órdenes dd anciano general Morales. Un ejército invasor, a las órdenes del general Scott, iba a penetrar en breve al corazón de la República, a la sazón que el general Santa Anna, con su ejército del Norte, después de haber luchado inútilmente en la Angostura contra Taylor, regresaba casi en derrota al través de los Estados lejanos de la frontera. El Gobierno de México organizaba urgentemente tropas de auxilio para enviarlas a Veracruz. Pues bien: cuando se estaba en estos instantes de suprema angustia, que debieron haber obligado a todos los mexicanos a agruparse en torno de su Gobierno, el clero, para defender sus bienes que el Gobierno había mandado ocupar, en parte, para atender a los gastos de la guerra, impulsó una nueva rebelión, y los generales D. Mariano Salas y D. Matías Peña se pusieron a la cabeza de este pronunciamiento, llamado de los polkos, que estalló en México, que fue protegido abiertamente por el dicho clero y sostenido precisamente con las tropas que habían recibido orden de marchar a Veracruz en apoyo de los defensores de aquella plaza. El narrador de estos sucesos, que es mexicano, se avergüenza de relatarlos, y gustosamente los omitiría si no fuesen rigurosamente históricos, si no tuviesen una notoriedad en el mundo, que en vano se intentaría disminuir, y una criminalidad que sería hasta antipatriótico atenuar. Todas las naciones cuentan en su historia hechos como éstos, todas los lamentan y todas los señalan como un execrable ejemplo que es preciso evitar, a toda costa, en los conflictos internacionales. Cerca de un mes duró este escándalo, que entretuvo a las tropas del Gobierno en dar combates en las calles de México contra los rebeldes, mientras que el invasor extranjero ocupaba a Veracruz por el Oriente, y por el Norte avanzaba hasta Monterrey. Él terminó, con mengua de la dignidad nacional, cuando Santa Anna llegó con su ejército destrozado y entró en capitulaciones con aquellos sublevados que debieron ser tratados como traidores a la Patria. Volvió Santa Anna a encargarse de la Presidencia, pero habiéndosele encomendado el mando del nuevo ejército que se formó para combatir contra el invasor en el Estado de Veracruz, dejó el Poder al general D. Pedro María Anaya, el cual lo desempeñó sólo dos meses, porque el general Santa Anna, después de su derrota de Cerro Gordo, regresó a México para tomar posesión de él nuevamente en junio de 1847. Entre tanto, el invasor americano avanzaba hasta el valle de México; Santa Anna se puso al frente del ejército para resistirlo, y después de una campaña desastrosa y siempre desfavorable para México, en la que si pudo combatirse heroicamente en Churubusco y en Molino del Rey, en donde murierón los generales León y Balderas, y en Chapultepec, en donde sucumbieron peleando el coronel Xicoténcatl y un grupo de niños de la Escuela Militar, no pudo evitarse la entrada triunfante de los americanos en la capital de la República, abandonada por el ejército defensor en septiembre de 1847. Santa Anna, desalentado, se dirigió con parte de sus tropas al Estado de Puebla; allí renunció un puesto que no había sido digno de desempeñar y salió del país tranquilamente, dejándolo ocupado por el invasor. En esta campaña se pusieron de manifiesto, más que nunca, no sólo la impericia de los antiguos generales salidos del núcleo iturbidista de 1821, su falta de energía y do arrojo que sólo sabían emplear en las guerras intestinas, cuando no tenían que combatir más que las huestes improvisadas en el motín o reclutadas en los campos de labranza, sino también la indiferencia y falta de patriotismo de las otras clases llamadas privilegiadas, de lo que constituía la aristocracia partidaria del centralismo, que no supo hacer el sacrificio de sus intereses en aras de la Patria. El Gobierno se vió obligado a salir de México. El Presidente, por ministerio de la ley, D. Manuel de la Peña y Peña, que sustituyó a Santa Anoa, como presidente de la Corte de Justicia, instaló su Gobierno en una hacienda cercana a México, y después de nombrar allí un solo ministro universal, que fue D. Luis de la Rosa, se dirigió a Querétaro, donde llamó al Congreso, que nombró Presidente interino al general D. Pedro María Anaya; pero ese jefe, después de haber ejercido el Poder desde noviembre de aquel año, lo dejó en enero de 1848, volviendo a encargarse de él el mismo D. Manuel de la Peña y Peña. Este funcionario público no tenía temperamento militar; era un jurisconsulto tan ilustrado como pacífico, sin ninguna de las dotes que se requieren para defender una nación invadida y para organizar una resistencia como la que se hubiera necesitado, a fin de arrojar al invasor concentrado en México y en algunas plazas de los Estados fronterizos. Por lo demás, los generales del ejército, muy numerosos por cierto, estaban desalentados, las tropas dispersas y desorganizadas y el espíritu del país abatido por una especie de estupefacción. El Gobierno se decidió a tratar, y en efecto se celebró el Tratado de Guadalupe, que se firmó el 2 de febrero de 1848, siendo los plenipotenciarios, por parte de los Estados Unidos, el señor Nicolás P. Trist, y por parte de México los jurisconsultos D. Luis G. Cuevas, D. Bernardo Couto y D. Miguel Atristáin. En virtud de ese tratado, México perdió la Alta California, Nuevo México, Texas y una parte de Coahuila, y recibió en cambio una indemnización de quince millones de pesos. Así concluyó aquella guerra malhadada, en la que México pudo comprender, con su desgracia, el resultado de sus constantes guerras civiles, que habían agotado sus elementos de vida, desmoralizado su ejército y producido su inferioridad como nación política. Don Manuel de la Peña y Peña fue Presidente hasta el 3 de junio de 1848, en que se encargó del Poder el general D. José Joaquín de Herrera, que había sido electo constitucionalmente. El 12 las tropas americanas salieron de México, y el Gobierno nacional ocupó la metrópoli. Todo indicaba que el país, acabando de sufrir un desastre inmenso, iba a reposar de sus pasadas desdichas y a verse ya libre de nuevos motines. Pero no fue así: apenas hacía un mes que habían salido de México las tropas invasoras, a consecuencia del Tratado de paz con los Estados Unidos, cuando se pronunció en Guanajuato el general D. Mariano Paredes, el mismo que se había pronunciado antes en San Luis Potosí con el ejército preparado para combatir la invasión americana. Realmente era el colmo de la manía revolucionaria. Y era de notarse que el plan de esta revolución era el de establecer en México una monarquía. El Gobierno envió contra este sublevado antipatriota al general Miñón, que lo batió y venció en julio del mismo año de 1848, fusilando también al guerrillero español Jarauta, que lo acompañaba. El Presidente Herrera se mantuvo en la Presidencia hasta el 15 de enero de 1851, en que la entregó pacíficamente al general don Mariano Arista, nombrado constitucionalmente para sucederle. ¡Era rarísimo entonces ver a un Presidente guardar el Poder por más de dos años! El general Arista comenzó a gobernar con beneplácito del país, continuó algunas reformas que había emprendido su antecesor; pero tocó al ejército, que era la llaga cancerosa de la nación, y no fue necesario más para que volviesen a resonar en la República los gritos furiosos del pronunciamiento. Un tal Blancarte, antiguo oficial, se pronunció en Guadalajara contra Arista y contra el sistema federal. Secundólo el coronel Gamboa en Veracruz, el coronel Callejo en el fuerte de Ulúa, y Orizaba siguió el ejemplo. Pronto la fiebre de los motines agitó una gran parte del país; Arista renunció la Presidencia, se retiró a una hacienda de campo y poco después se expatrió. Don Juan Bautista Ceballos, que sucedió en la Presidencia a Arista, como presidente de la Corte de Justicia, entró a funcionar en enero de 1853 y disolvió el Congreso. Este, que se reunió varias veees en casas particulares, nombró entonces como Presidente interino a D. Juan Mújica y Osorio, que no aceptó. Entre tanto el coronel Robles, jefe de tropas del Gobiérno, y el general Uraga, jefe también de una división, proclamaron un nuevo plan llamadd de Arroyo zarco; en virtud del cual se llamaba a desempeñar el Poder, todavía una vez más, al general Santa Anna. Los mismos jefes militares, y otros, encargaron del Poder al general Lombardini, entre tanto que Santa Anna regresaba al país. Santa Anna llegó a México el 20 de abril de 18S3, revestido de poder absoluto por la revolución; organizó su Ministerio inmediatamente, y en estas nuevas condiciones políticas a nadie creyó que debía entregar la dirección de su Gabinete mejor que al viejo consejero de Bustamante, al jefe autorizado del partido conservador, a D. Lucas Alamán, a quien vió México intentar por segunda vez en el Gobierno el planteamiento de una dictadura militar dura e implacable, y precisamente manejando ahora al que había sido enemigo de su primer maniquí. El anciano e incorregible ministro murió a poco tiempo, pero el impulso estaba dado; la dictadura de Santa Anna siguió pesando sobre México con yugo de hierro. Como era de esperarse, apoyó toda su fuerza en el poder militar, aumentó desmensuradamente el Ejército, convirtió los antiguos Estados en comandancias militares, designando a sus favoritos para ejercerlas, gastó los millones que recibió por la venta del territorio de la Mesilla a los americanos en el aumento de la fuerza militar, persiguió tenazmente a los antiguos liberales y patriotas, desterró a muchos, encarceló y cargó de cadenas a otros, hizo enmudecer a la Prensa, restringió la instrucción pública, llenó las ciudades de esbirros y delatores, convirtió a la República en un vasto cuartel, la metrópoli en una corte militar y tomó el título de Alteza Serenísima. Habría ido seguramente hasta la imitación servil del Imperio de Napoleón III o de la mascarada haitiana de Faustino Soulouque, y aun se lo aconsejaron y pidieron numerosos aduladores, pero él se contentó con el tratamiento de Alteza Serenísima y con ser en el fondo un monarca absoluto sin poder alguno que le pusiese trabas. En 16 de diciembre de 1853 se declaró dictador perpetuo. Este hombre, digno de estudio, cuya personalidad vemos, por desgracia, mezclarse en todos los acontecimientos de la historia de México desde 1821 hasta 1855, es decir, por cerca de medio siglo, y que todavía pugnó por seguir figurando más tarde, aunque en vano, es el ejemplar del Proteo político y del ambicioso audaz y descarado más completo que pueden presentar los anales de un pueblo destrozado por las revueltas. Realista oficioso y amigo de la dominación española en los últimos años de ella, independiente e iturbidista apresurado en 1821, imperialista entusiasta en 1822, republicano, el primero que proclamó la República en 1822, federalista en 1823, amigo de los yorkinos y guerrerista en 1828, pedracista en 1832, liberal y constitucionalista en 1833, enemigo de la Constitución en 1835, centralista en 1843, dictatorial en 1844, otra vez constitucionalista en 1846, otra vez dictatorial y absolutista en 1853. Después fue imperialista, pero rechazado por los franceses y por el Imperio, se hizo juarista y aun orteguista, pero ni Juárez ni Ortega lo admitieron. Para él las convicciones políticas no importaban nada. El Poder a toda costa; tal fue el programa de su vida entera. No puede negarse, ciertamente, que prestó algunos buenos servicios a su Patria combatiendo contra los españoles en Tampico en 1828, contra los franceses en Veracruz en 1836, habiendo recibido allí una herida a consecuencia de la cual perdió un pie, y contra los americanos en los años de 1836 y 1847, aunque en estas últimas campañas su incapacidad militar fue más funesta que útil a México. Pero basta una ligera reflexión para comprender que estos servicios fueron eclipsados enteramente por la desatentada ambición que le hizo mantener en una agitación constante a su país, durante mucho tiempo, llenándolo de sangre, cegando las fuentes de su riqueza, paralizando sus fuerzas y sólo procurando su engrandecimiento personal. Los servidores de esta especie son siempre nocivos, y toda nación sensata debe lamentar, más bien que agradecer, el que se le presten servicios si han de tener semejantes consecuencias. Sobre todo, cualesquiera que hayan sido los antecedentes patrióticos del general Santa Anna, ellos quedaron manchados con su conducta injustificable en su última dictadura de 1853 a 1855, durante la cual México gimió en la más triste servidumbre. Fue ésa una dictadura grosera y salvaje, sin una sola tendencia generosa, sin un fin elevado, sin un motivo patriótico. Habría sido tan larga y tan sangrienta, como la atroz dictadura de Rosas en la República Argentina, si no le hubiese puesto coto la revolución popular de Ayutla, de que hablaremos más adelante. Aquí cerramos la primera parte de la historia de México independiente, la primera parte de esa lucha porfiada entre los dos elementos que se disputaron el Poder de la República y que, como lo hemos dicho, representaban en sus tendencias los dos diversos pensamientos que impulsaron el movimiento de 1810 y el de 1821: la democracia y la oligarquía. Aunque refiriendo rápidamente los sucesos de este primer período revolucionario de México, hemos experimentado la penosa fatiga del que tiene que narrar una serie no interrumpida de revueltas, de desgracias y de desaciertos. La lista de pronuntiamientos y de motines militares, el cambio de sistemas políticos, la frecuente elevación y caída de gobernantes, la confusión de las leyes, la aglomeración vertiginosa de los acontecimientos en el transcurso pequeñísimo de cuarenta y cinco años, sobrepasan a cuanto la Historia presenta de semejante, y habría que ir a buscar algo parecido en los anales del período más escandaloso del Bajo Imperio Romano, al tiempo en que las turbas pretorianas hacían y deshacían a los Césares de aquel mundo decadente. Verdad es que México, en esta parte, corrió la suerte que fue común a casi todas las repúblicas de la América Latina, pues no parece sino que España, al ser vencida, les había legado la túnica de Neso de las revoluciones. Pero en ninguna de ellas se cuenta el número de asonadas militares ni de trastornos políticos que en nuestro país, pudiéndose decir, con nuestro poeta Rodríguez Oalván, que había en él Naturalmente, en tiempo tan calamitoso, nada había que fuese estable, siendo las revoluciones la preocupación perenne de los habitantes de México. Ni instituciones fundamentales, ni leyes secundarias, ni hacienda, ni crédito, ni comercio ni agricultura, ni empresas de ningún género. La revolución no es propia para las artes de la paz, y las pasiones políticas alejan hasta los gérmenes de prosperidad futura. Las naciones extranjeras apartaban de nosotros sus miradas con horror, o las fijaban sólo para vejarnos u oprimirnos con exigencias absurdas. El capital europeo se alejaba de estas comarcas despavorido, y mientras todos los pueblos se asimilaban las conquistas de la civilización moderna y marchaban a pasos rápidos en la vía del progreso, México presentaba ante el mundo el espectáculo de un pueblo estancado, pobre, sin crédito, a pesar de sus riquezas naturales, y atado al poste de la ignorancia, a pesar de su independencia y de sus libertades conquistadas. Por esta situación ineludible, resultado de sus desórdenes sociales, México se hallaba agobiado por una enorme deuda extranjera que provenía de contratos ruinosos y leoninos celebrados por gobiernos en apuro; con una deuda interior irredimible y que se aumentaba cada día, con una empleomanía absorbente, con un erario siempre exhausto, minados sus recursos fiscales por el contrabando o devorados por el agio, con una industria raquítica, con un proletarismo inmenso; en suma, en condiciones económicas que iban conduciendo al pobre país a su muerte. El contraste que formaba la triste nación, miserable y moribunda, en medio de la hermosa y fecunda parte de la América en que la suerte la había colocado, y que por dondequiera ostentaba exuberante sus encantos naturales abandonados por la inercia o por el desorden, hacía que pudiera describirse México con aquellas palabras de lord Byron, hablando del Oriente: All, save spirit of man, is divine. Y esto era tanto más cierto cuanto que a la sazón los Estados Unidos estaban arrancando de la parte de terrítorio que les habían cedido México en 1848, y que habían dejado sin explotar antes, los tesoros inmensos de la California y los frutos de la agricultura y de la ganadería en los otros Estados, y habían hecho de ellos el emporio de la riqueza y del trabajo. Tal era, pues, la situación pública en el tiempo en que Sarita Anna pretendió establecer su dictadura perpetua. Como es de suponerse, aquella situación empeoró con la carga insoportable de un ejército tan numeroso como inútil. Nada reclamaba la presencia de esta gran masa de soldados, consumidora e improductiva, n el peligro de una guerra extranjera ni las exigencias de la paz interior. Los pueblos estaban quietos y fatigados de la guerra civil, entristecidos por los efectos de la invasión americana, deseosos de libertad y de reposo. Era tiempo de haberles dado esas garantías y la oportunidad de un trabajo reparador, bajo el amparo de instituciones libres y sólidas. En vez de eso, el general Santa Anna, más insensato a medida que era más viejo, les trajo el despotismo personal, la dictadura indefinida y sin freno apoyada en la fuerza bruta. Con tal fin sólo pensó en aumentar el Ejército, organizándolo con aquellos generales que habían mantenido el país en perpetua inquietud y que acababan de probar su ineptitud, su vergonzosa inferioridad en la guerra con los Estados Unidos. Todo quedó sujeto entonces a los caprichos del absolutismo; el país entero se militarizaba y presentaba el aspecto de un campamento enorme. No había esperanza de libertad para los pueblos, si aquella dictadura continuaba. Jamás las castas oligárquicas que habían luchado desde 1821 para conquistar la supremacía en el país habían logrado un triunfo más completo sobre el elemento popular. Jamás éste se había encontrado tan disperso, tan desarmado, tan abatido por el desaliento. Sus prohombres de la capital o de los Estados habían muerto, o se hállaban en las prisiones o en el destierro; la Prensa estaba amordazada y no quedaban más que los órganos que tributaban incienso al dictador. Las poblaciones, desde la más grande hasta la más pequeña, estaban bajo la presión de un militar; los hombres, bajo la vigilancia de un esbirro. Así se hallaba la nación mexicana cuando interrumpió este silencio de muerte el grito redentor de Ayutla, grito que fue una nueva esperanza para el pueblo, pero que se oyó con desdén en la corte militar del soberbio dictador. Segunda parte De 1853 a 1867 SUMARIO