|

|

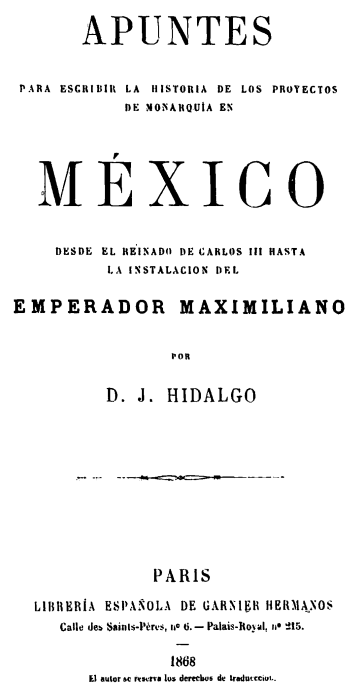

1862 José Manuel Hidalgo analiza los antecedentes y repercusiones del establecimiento de la monarquía en México. |

Abril 18 de 1862.

A don Francisco de Paula Arrangoiz Mi muy estimado amigo: Hace cuatro días tuve el gusto de recibir su carta de usted del 1º (primero). En ella me dice usted que tiene motivos para asegurarme que la España no apoyará jamás la candidatura del archiduque Maximiliano para el trono de México, que sabe usted sin que le quede duda de ello, que lo que España vería conforme a sus deseos es que se propusiese un príncipe español o que se llevasen de manera que se pensase en un príncipe que pudiese enlazarse con la familia de la reina Isabel. Idéntica declaración me ha hecho espontáneamente, valiéndose de un amigo, una de las personas más conocidamente adictas al ministerio de O’Donnell. Como la cuestión de México, elevada ya por fortunas a cuestión europea, preocupa grandemente los ánimos y está dando lugar a tan diversas apreciaciones, asociando a cada paso la personalidad, por modesta que sea, de los que notoria y constantemente nos hemos ocupado de este asunto, voy a aprovecharme de la ocasión con que se me brinda para tratar con alguna extensión de este grave asunto. Pero antes de discurrir acerca de lo que presentemente acontece en él, he menester y ha de permitírseme escribir algunas líneas sobre lo ocurrido en este negocio desde el punto y hora en que, afiliado al partido monárquico, empecé a trabajar en favor de la intervención europea en México. Hallándose el general Santa Anna en la plenitud de su poder en 1854, como que acababa de ser facultado por la nación para darle la forma de gobierno que creyese más conveniente, resolvió pedir a Europa el establecimiento de la monarquía en México, con un príncipe de estirpe real. Confió tan delicada misión al señor don José María Gutiérrez Estrada, que tan valientemente había iniciado en 1840 este pensamiento salvador y este caballero, que conocía ya mis ideas políticas, me honró pidiendo al gobierno quedase yo a sus órdenes secretamente, para lo cual se me nombró secretario en Madrid. Debo consignar aquí que entonces se deseaba un príncipe español y que se ofreció la corona al infante don Juan, no maleado todavía. Coincidió con mi viaje a Madrid la revolución allí de 1854, luego vino la guerra de Crimea y, al año siguiente, cayó del poder el mismo general Santa Anna, lo cual dio punto por entonces a esta negociación. En 1857, la ruptura de las relaciones entre España y México nos hizo creer a todos en una guerra. El señor Gutiérrez Estrada y yo empezamos a trabajar, con ahínco para que aquélla no fuese una guerra de venganza. Queríamos hacer la guerra provechosa, pidiendo también a la Francia la intervención para que, de acuerdo ambas naciones, salvasen la nacionalidad de México; pero las cosas tomaron luego otro aspecto y se desistió de llevar la guerra a aquellas regiones. Hasta entonces yo había sido, con sumo gusto mío, mero ejecutor de los pensamientos que me trasmitía desde Roma el señor Gutiérrez Estrada; pero habiendo venido a Francia en 1857, tuve la honra y la suerte de poder tomar más de una vez la iniciativa en las coyunturas que se me presentaban para abogar por nuestra idea favorita. En París pude conocer por mí mismo cuán grande y sincero era el deseo del emperador Napoleón por hacer algo a favor de México; pero su política no le permitía apartarse de su propósito de obrar en todas las cuestiones de América de acuerdo con Inglaterra. Esta nación, que no ha hecho nunca nada que pueda desagradar a los Estados Unidos, se negaba rotundamente a contribuir al término de la sangrienta anarquía en que estaba sumergida la República Mexicana. El emperador oía con bondad suma los votos y los ruegos de los mexicanos, que tanto esperaban de su poder y sabiduría, pero en la lealtad de su política estaba no lisonjear nuestras esperanzas. Hubo momento en que llegamos a perder las de salvar la nacionalidad mexicana y eso que dos gobiernos seguidos de México tuvieron el patriotismo de pedir, aunque en vano, que Europa les tendiese una mano salvadora. Callamos ya lo que gestionábamos en este sentido, no quedándonos sino el grato recuerdo y la imperecedera gratitud de la benevolencia con que el emperador Napoleón y el gobierno español habían oído nuestras súplicas y nuestras esperanzas. Vamos a la cuestión presente. Los horrorosos acontecimientos que tuvieron lugar en México el año anterior y los escándalos del gobierno demagógico acabaron con la paciencia de Europa, que se decidió a intervenir con sus escuadras y sus ejércitos. Los que con tanto ahínco y buena fe habíamos clamado por esa intervención, como único medio de salvación, vimos renacer nuestras esperanzas y, olvidando todos los sin sabores y ruines venganzas que esos deseos nos atrajeron, empezamos a trabajar con el ardor propio de nuestra convicción y de nuestras vanas intenciones. Comprendimos, como todos lo comprendieron que, restableciendo los ejércitos europeos el orden y la tranquilidad material, toda la gente de valer, toda la gente pacífica que se vería libre de los atropellos del bando demagógico, había de manifestar su opinión acerca de la forma de gobierno que convenía a México. La verdadera opinión del país nos era bien conocida por los idénticos deseos de los tres gobiernos que habían pedido la intervención europea y por los clamores constantes de la gente de bien que hacía ocho años no miraban más que en aquélla la salvación de la sociedad mexicana. Para Europa era esta cuestión de gloria y de interés, sobre todo para la Francia y para la España. De gloria, porque salvaban la nacionalidad de México, porque atajaban el derramamiento impío de sangre fratricida, porque salvaban la raza latina y el catolicismo en aquellas regiones. De interés, porque a la Europa no puede convenir ni un momento que los Estados Unidos se apoderen de uno de los países más bellos y ricos del globo; que sean dueños de los dos mares y queden señoreando en ellos hasta el punto de cerrar la puerta a toda industria y comercio europeos. Inglaterra sola ha pensado en el porvenir tomando posesión de las Bermudas, enfrente de las costas orientales de la Unión Americana y de la Jamaica y sus islas en las Antillas. Todos íbamos, pues, a ganar en la triple expedición europea. Pero los que durante tantos años nos habíamos creído los representantes legítimos de la gente de orden de México, no queríamos ni podíamos perder el tiempo. Reconocemos que gestionamos lealmente para que esos gobiernos se ocupasen de la cuestión de candidato. Desde el momento en que las tres potencias marítimas eran las interventoras, comprendimos que no era cuerdo ni posible pensar en un príncipe de esas mismas tres naciones y, al llevar reverentemente esta cuestión al emperador Napoleón, tuvimos la honra de indicarlo así. Es necesario decirlo porque es la verdad y ella se ha desfigurado lastimosamente allí donde más debiera respetarse. El emperador respondió a nuestras respetuosas indicaciones que no tenía candidato y que aceptaría el que México quisiese. Jamás ha entrado en el pensamiento de S. M. apoyar un candidato de su propia familia, ni en el nuestro proponer un inglés y, si por nuestro origen y por nuestros sentimientos habríamos aspirado a un príncipe de la Casa de España o enlazado con ella, nos detenía la consideración política de que las potencias interventoras tenían que quedar fuera de toda combinación que les dejase una influencia preferente en México y también, triste es confesarlo, para los que sienten y piensan como nosotros, porque hay todavía mucha gente en México que lo miraría como una reconquista disfrazada de España. Era pues preciso buscar fuera de las tres potencias marítimas un príncipe dotado de aquellas altas prendas de corazón y de entendimiento, de una virtud y saber probados, de una instrucción varia y ducho en la gobernación del Estado, animado de principios liberales, conservadores, católico profundo sin fanatismo y popular en Europa, y ¿quién más digno de ese elogio y más justamente popular en Europa, incluso Inglaterra, que el archiduque Maximiliano? Cuando el nombre de S. A. se pronunció en presencia del emperador de los franceses, S. M. acababa de dignarse responder que no tenía candidato. La candidatura fue pues, propuesta al emperador y bueno es que lo sepan los que ven en ella una combinación de Napoleón III para trocar la Venecia por México, lo cual no sería digno de ninguno de los dos emperadores. La verdad es que el emperador Napoleón, conocedor de las relevantes prendas del archiduque, ha encontrado muy de su agrado esta candidatura y que, olvidando noblemente que hace dos años estaba en guerra con Austria, tiene una mano leal a un príncipe esclarecido y otra al país que le pide, así como a España, le dé una nueva vida. Este candidato, ante cuyas prendas ha tenido que inclinase la misma Inglaterra, ha sido pedido por el partido conservador de México; lo desea, lo espera con ansia, cuenta los días que tarda en llegar y no es ya posible pensar en otra combinación. Es menester no olvidar que ese partido conservador que le llama es todo de origen español, que por no renegar de él se ha visto perseguido, insultado, humillado cuando ha triunfado el partido que hoy domina, el cual confunde siempre el grito de libertad con el de "¡Muera España!". Si ese partido no estuviera persuadido de la antigua simpatía del archiduque por la España, no le habría dado su voto porque, ser enemigo de España es ser enemigo de su raza y los descendientes de los españoles en México preferirían doblar la cerviz al fiero yankee antes que llamar a un príncipe que fuera enemigo de su raza y de sus tradiciones. Resulta, pues, amigo mío, que la elección del archiduque es acertada y en consonancia con los legítimos intereses de España y que, en el estado que están las cosas no es posible, aunque quisiéramos, anular lo hecho y empezar de nuevo. Los que tal intentásemos, que no lo intentaremos, nos quedaríamos solos y burlados. Crea usted que, conociendo este asunto tan a fondo como lo conocemos, el mejor de los españoles no habría obrado de otra manera. No puedo levantar la mano sin añadir otras consideraciones que tanto me preocupan. Si los aliados van, como espero, hasta la capital, es seguro que la opinión se pronunciará a favor del sistema monárquico. El pronto planeamiento de la monarquía en México traería indudablemente movimientos análogos en las demás Repúblicas hispanoamericanas y en ellos no podría menos de tomarse en cuenta el mérito de los príncipes que usted me nombra, tan dignos, tan cumplidos. La monarquía volvería a poner en su asiento a la desventurada sociedad mexicana; acabaría con la impiedad y la matanza; protegería la religión y sus pastores no serían ya perseguidos y apedreados; el comercio adquiriría un brillante desarrollo; las magníficas e innumerables minas de plata serían beneficiadas y sus asombrosos productos vendrían luego a hacer frente a la desproporción de metales preciosos de que Europa está amenazada; la agricultura, con sus ricos y fabulosos frutos, socorrería en momentos dados a Europa consternada; los productos variados y riquísimos de aquella tierra, tales como el algodón, que se cultiva allí sin esclavos muy superior al de los Estados Unidos, serían un alimento perenne de la industria europea y emanciparía a Europa de la tutela de la Unión Americana; la inmigración trocaría su hambre y desconsuelo por la abundancia y el bienestar y, por encima de todo esto, dominaría la raza latina; el catolicismo y la lengua de Cervantes. Pero si los aliados han de salir de México sin dejar establecido el gobierno monárquico que anhela la nación, los Estados Unidos, siguiendo su política, tomarán inmediatamente posesión de todo el país para impedir que Europa vuelva a poner el pie en él y las puertas se las abrirán los demagogos, a reserva de ser luego sus primeras víctimas. Todos los frutos de ese suelo privilegiado servirán exclusivamente al provecho y regalo de los Estados Unidos en cambio de su propia industria; la raza española, vejada y perseguida, irá desapareciendo, como ha sucedido en la California y Nuevo México; el protestantismo aparecerá triunfante, celebrando su rito en los mismos templos levantados por nuestros padres al catolicismo; los Estados Unidos, todo comercio a Europa, se levantarán gigantes para contemplar ufanos la catástrofe que en ella produciría la plétora de su industria; el equilibrio político se vería amenazado por el triunfo de la doctrina Monroe; la España con la llave del Golfo de México no podría moverse de la entrada; su influencia y comercio se acabarían bien presto y, aunque los defensores de sus colonias renovasen los hechos de Sagunto y de Numancia, por la fuerza de las cosas la bandera de las estrellas vendría al fin de plantarse sobre sus escombros. Francia, escarmentada de que no se aprovechó la ocasión más propicia para salvar tan altos intereses en América, no se expondrá ya a un nuevo desengaño y no renovará su expedición, de la que retirará mucha gloria, es verdad, pero ningún otro provecho, porque ha declarado y dado pruebas de que no lo busca en esta ocasión. Inglaterra, enemiga del catolicismo y de la raza española, verá con tranquilidad la desaparición de ambos en América y la pérdida allí del poder de España. He ahí lo que mi imaginación me presenta, ya halagüeño, ya aterrador, según que las peripecias de esta cuestión alternan en mi ánimo. Usted, tan conocedor de las cosas de América, me dirá si tengo razón. En cuanto a mí usted sabe, mi querido amigo, que en este asunto he puesto, tiempo ha, toda mi alma, toda mi conciencia, todas mis fuerzas. Desde el punto de vista español, desde el punto de vista mexicano, nadie ni nada ha venido a probarme todavía que me he equivocado. La mordacidad de la demagogia no me hace mella alguna. La marcha de los sucesos podrá afectarme profundamente, podrán obligarme cada día más las apreciaciones erradas que suelen hacerse de la parte que me ha cabido en este asunto; pero sea que éste termine proporcionándome la alegría de ver un trono en México, sea que contemple yo en él la bandera de los estrellas, Dios, que ve mis intenciones, no me enviará nunca jamás el terrible castigo del remordimiento. José Manuel Hidalgo

Fuente: |