|

|

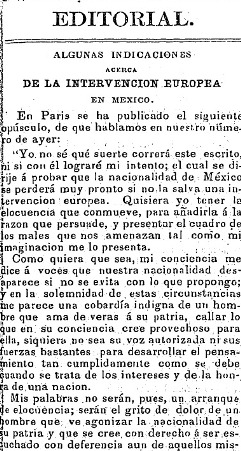

1859 Algunas indicaciones acerca de la Intervención Europea en México |

Jose María Hidalgo, 17 de Enero de 1859Yo no se qué suerte correrá este escrito, ni si con él lograré mi intento; el cual se dirige a probar que la nacionalidad de México se perderá muy pronto si no la salva una intervención europea. Quisiera yo tener la elocuencia que conmueve, para añadirla a la razón que persuade, y presentar el cuadro de los males que nos amenazan tal como mi imaginación me lo presenta. Como quiera que sea, mi conciencia me dice a veces que nuestra nacionalidad desaparece si no se evita con lo que propongo; y en la solemnidad de estas circunstancias, me parece una cobardía indigna de un hombre que ama de veras a su patria, callar lo que en su conciencia cree provechoso para ella, siquiera no sea su voz autorizada, ni sus fuerzas bastantes para desarrollar el pensamiento tan cumplidamente como se debe, cuando se trata de los intereses y de la honra de una nación. Mis palabras no serán, pues, un arranque de elocuencia; serán el grito de dolor de un hombre que ve agonizar la nacionalidad de su patria y que se cree con derecho a ser escuchado con deferencia aun de aquellos mismos que no opinen como él, porque no viene a defender intereses de personas o de partidos; sino a exponer con franqueza lo que cree conveniente para la salvación de su país; y bajo este aspecto todas las opiniones tienen que ser respetadas. Semejante a un hombre que sangriento y moribundo se agita en las convulsiones de la agonía así estamos todos los mexicanos contemplando a nuestro pobre país, y todos sus hijos tienen derecho a descorrer el velo que trata de ocultar sus heridas, si con buena fe y lealtad proponen un remedio que le vuelva a la vida y le asegure su bienestar. No hay para qué entrar en los detalles de los males que presentemente afligen a México. Escritos están con caracteres de sangre en los campos, en las calles y plazas de aquella infortunada República: escritos están en los semblantes de sus hijos y con las lágrimas de los que lloran la pérdida de sus deudos o de sus intereses. Todo es desolación y llanto, desunión y matanza, sin que nadie entrevea el término de tales angustias ni acierte a designar siquiera el hombre que pueda regenerar a aquella sociedad zapada en sus fundamentos por una guerra civil tan desgarradora y encarnizada. La impotencia, que es notoria, en que nos encontramos, de hacer que aquella conmovida sociedad vuelva a tomar su asiento, ha llegado a generalizarse tanto desde hace mucho tiempo, que hoy en Europa al anunciarse que los Estados Unidos intentan absorber a México, nadie se sorprende, como quien ve en esa usurpación la realización de un pronóstico con que se habían familiarizado. Los mismos Estados Unidos lo creen así también; y con una sangre fría que revela sumo desdén por la Europa y gran desprecio hacia los mexicanos, acaban de declarar por boca de su presidente que es ya tiempo de que se ocupen algunas de nuestras provincias del Norte de México; tan grandes, tan hermosas y tan ricas que valen un imperio; paso que nos lleva indudablemente a la próxima pérdida de toda la República. La Europa que ha llegado a crecer o lo afecta a lo menos, que los Estados Unidos son grandes, a fuerza de oír lo que ellos repiten, y que sin duda no cree dignos de excusa los errores de un pueblo nuevo, no se apercibe quizá de que no puede convenir a sus intereses ni a su misma honra la indiferencia con que mira la política inquieta e invasora de los Estados Unidos en todo lo que atañe al continente americano. Es una cosa singular lo que acontece en esta parte. Surge una cuestión en el fondo del Oriente, y al momento los gabinetes de Europa se agitan, los soberanos se escriben, los diplomáticos viajan, el telégrafo se pone en juego, se pronuncian discursos, se concentran las escuadras, se discute en la prensa y se preocupa todo el mundo. Surge una cuestión en Occidente; los Estados Unidos declaran más o menos embozadamente que van a apoderarse de la Isla de Cuba o del Istmo de Panamá, porque así les conviene; o a impedir que la Europa tenga voz ni voto en el tránsito del Istmo de Nicaragua, o a anexarse una a más o todas las provincias de México, con el aditamento de que no se ha de consentir que la Europa se mezcle ni poco ni mucho en las cosas de América, y la Europa calla, y deja que obren los Estados Unidos como les plazca, y no se cree que peligra el equilibrio político ni que se ofende a las grandes naciones de Europa con declaraciones solemnes del jefe de aquel estado; mientras que un artículo de un periódico de Oriente le alarma y le lleva a pedir con seriedad explícitas declaraciones. Para desear que la Europa intervenga en nuestras discordias y no vayamos a parar a los Estados Unidos, no presento solamente nuestro propio bien, sino el de la misma Europa, en cuyo decoro estaría siempre no consentir declaraciones como las del presidente Buchanan. Pero a esta consideración se agrega una muy grave de que no creo pueda prescindir la Europa; y es el dominio exclusivo del continente americano por los Estados Unidos. En ninguna época podía esto serle indiferente, pero menos lo es ahora que acaba de abrirse al mundo el comercio de la China; no conviniéndole que los istmos, señaladamente el de Tehuantepec, estén a la merced de los Estados Unidos como sus únicos dueños y señores. No me detendré aquí a exponer minuciosamente las ventajas inmensas que resultarán a la Europa si se decide a ejercer su legítima influencia en América, y los males que tendrá que lamentar, no muy tarde, si no varía de conducta con respecto a los Estados Unidos: esto es demasiado notorio. La primera nación que yo desearía ver a la cabeza de la intervención en México, es la Francia. Su política extranjera me parece leal, y no puedo ni quiero ocultar mi simpatía, mi respeto, y, permítaseme decirlo, mi admiración a S. M. el emperador Luis Napoleón. Siempre he creído y creo hoy que de su poder y grandeza, de su justicia y sabiduría debemos esperar grandes bienes, si un día, pidiéndolo nosotros y secundándole, se decide a ayudar a nuestra regeneración, salvando a la vez nuestra nacionalidad. La Francia, además de los grandes intereses que tiene que defender en América y de su legítima influencia allá, debe tener por la raza latina que habita en aquel continente, todas las simpatías de raza y de religión; y como hija mayor de la Iglesia católica, que es la única verdadera, puede añadir un florón más a su ya radiante corona, favoreciendo a una hija menor en edad, pero no en creencia religiosa. No habiendo tenido nunca, ni teniendo aspiraciones de conquista en aquellas hermosas regiones, el auxilio de la Francia será tanto más meritorio cuanto más desinteresado. Le bastaría la gloria de haberlo hecho y la satisfacción de alcanzar una prueba más de su fuerza, de su poder y de su magnitud nunca desmentida. No porque la Inglaterra sea extraña a nuestra raza y a nuestra religión, me parece que deba abstenerse de tomar parte en la intervención; porque en su política tan sagaz y previsora no puede habérsele ocultado que en manera alguna le conviene que los Estados Unidos sigan ejerciendo en América la influencia que se han arrogado. Demasiado presente tiene la Inglaterra cuán funestos le son el poder y la arrogancia de los Estados Unidos para que mi pobre persona venga a recordárselo. Creo sin embargo, que su política de contemporización le ha de costar más caro todavía de lo mucho que ya le ha costado. Sus hombres de estado han de haberse arrepentido más de una vez del empeño que tomaron para que se reconociera a Texas como nación independiente, pues que lejos de levantarse un poder que contrapasase al de los Estados Unidos, como ella creía, Texas se les anexó apenas consumó su emancipación de México. Siempre oigo decir que la Inglaterra tiene que observar esa conducta de contemporización con los Estados Unidos, para no privarse del algodón que les envía y que es el sostén de muchas fábricas, y por consiguiente de millones de familias. Fuera de que yo no he creído, ni creo, ni creeré jamás que para que la Europa ejerza la influencia en América, tal cual yo la entiendo y la deseo, sea necesaria una ruptura con los Estados Unidos, como diré después, nada sería tan fácil a la Inglaterra como librarse de esa huela; pues el momento en que México tuviese la paz que ha perdido y se cultivase el algodón en su costa, podría la Inglaterra tenerlo tan bueno o mejor y más barato que el que ahora consume. Añádanse a éstos las demás ventajas comerciales que obtendría de ejercer también su influencia en América y se verá que no voy fuera de camino aconsejándola que se adhiera a este pensamiento. La España no sólo tiene que tornar parte en lo que se haga en América por los inmensos intereses que allí representa; sino que es seguro que lo verá con interés y simpatía tratándose de salvar pueblos que tienen su mismo origen, como que ella descubrió, conquistó, civilizó, pobló y plantó la primera cruz en aquellas magníficas regiones. ¿Cómo podría, pues, ver con indiferencia que se celebrase otro culto en los soberbios templos que ella levantó al catolicismo, que desaparecieran los nombres de las ciudades que ella fundó y la raza que las habita, en que se hallan todavía descendientes de sus gloriosos conquistadores? ¿Cómo podría no tornar parte en esa intervención, cuando cada día está viendo amenazada la isla de Cuba, cuya posición reclaman con bronco acento desde el presidente de los Estados Unidos hasta el más obscuro perorador de las plazas públicas? He dicho más arriba que no creo, ni he creído, ni creeré jamás que para que la Europa ejerza en América la influencia a que tiene derecho, y para que nos ayude a salvar nuestra nacionalidad, no se necesita una declaración de guerra a los Estados Unidos, y esto me parece evidente. La Francia, la Inglaterra y la España son bastante fuertes para que si unidas hacen una declaración escrita a los Estados Unidos y se preparan a hacerle ver que están resueltas a mantenerla por la fuerza, los Estados Unidos sigan una línea de conducta menos invasora que la que hoy siguen, con gran escándalo del mundo civilizado y mengua de los que la toleran. Para mí es seguro que aún después de hecha esa declaración escrita, no sólo no se interrumpiría el comercio entre la Europa y la América, sino que ni llegaría el caso de que un ministro tuviese que pedir sus pasaportes. Hecha una declaración semejante por la Europa, la palabra guerra se oiría tal vez repetir en los meetirgs, en el parlamento y en los periódicos, pero el gobierno, conocedor de sus medios de ataque y defensa, no se atrevería a pronunciarla, porque no haría muy brillante figura, dado que no hay nación alguna en el mundo que pueda vencer la alianza francoinglesa y que los Estados Unidos no tienen ejércitos ni escuadras bastantes para ponerse siquiera en frente de una sola de esas dos naciones. Y si se duda, diríjase la vista al golfo de México. La Francia, la Inglaterra y la España han enviado allí sus buques de guerra; al dar las órdenes lo anunciaron en sus periódicos y no han hecho nunca un misterio de esas expediciones. Pues bien, los Estados Unidos que han tenido tiempo de sobra, no han podido enviar allá un sólo buque de guerra, y hoy un periódico de aquellos Estados, dirigiéndose a su mismo gobierno, le pregunta en son de burla: ¿Y la doctrina de Monroe? ¿Pues en cuánto al ejército? Recuérdese lo que pasó en la guerra con México, los 20,000 hombres que allí perdieron y los grandes apuros en que se encontraron por no tener al fin de la lucha un solo peso que enviar, ni un voluntario más que quisiese engancharse. No es la doctrina de Monroe la que debían tener tan presente los Estados Unidos; son los consejos del ilustre y prudente Washington, que les decía: "Creo que en las naciones como en los individuos, el que se aprovecha del infortunio de otro, pierde infinitamente más en la opinión de los `hombres' de lo que gana por el golpe del momento... " "Observad con todas las naciones las reglas de la justicia y de la buena fe, y vivid en paz con ellas." ¡Ah! si yo pudiera escribir al margen del original: ¡México, Cuba, Nicaragua, Panamá! Creo que si Washington saliera de la tumba para pedir cuentas de cómo se observan sus consejos, volvería indignado a ella al ver que en su país se profesan tan distintos principios. Y ¿que diré si los verdaderos autores de nuestra independencia vinieran a pedirnos cuenta de lo que hemos hecho de ella? ¿Por ventura, al colocar Iturbide el pabellón tricolor en el palacio de México, pudo sospechar que sus hijos un día verían ondear el de las estrellas en el mismo palacio? Una vez, de amarga recordación, lo hemos visto ya, y estamos inminentemente amenazados de verlo ondear en nuestras ciudades por el resto de nuestros días: ¿Las lágrimas asoman al rostro al pensar en esa posibilidad! Semejante deshonra, semejante infortunio lo veo a poca distancia de nosotros; y para impedirlo no hallo otro remedio que la intervención europea. Que éste sea duro, que humillará en cierto modo nuestro orgullo nacional, todo es verdad; pero yo pregunto a los que no opinen como yo por esas causas, ¿qué es peor, esperar tranquilos a que nos absorban los Estados Unidos, o pedir francamente la intervención europea? Recórrase la historia y se verá que más de una vez la paz ha vuelto a las naciones por una intervención extraña, o pedida o impuesta. Yo no creo, me duele creer, que haya mexicanos que prefieran el protectorado americano, porque no puedo creer que haya hombres tan ciegos que olviden la muestra de su poder que nos dieron en 1847; que olviden e] origen de su raza, la religión que profesan, el idioma que usan, sus costumbres, su trato, su profundo desprecio hacia nosostros, la altivez con que nos tratan y sus mismas instituciones políticas tan rudamente practicadas. Esa raza, toda vigorosa, llena de vida, de ambición, de arrojo, sin escrúpulos, que en nombre de la libertad impide a un hombre libre entrar en los sitios públicos, no se asimila los pueblos que conquista, los destruye. Fija su vista en la riqueza del suelo que es su presa, su legítimo posesor es un estorbo para que beneficie las riquezas, y a la antipatía que le profesa el vencedor une la voluntad y la fuerza de destruirlo: principios propios de las sociedades en que no domina el catolicismo. Que los que hoy acalorados en la defensa de una exagerada libertad, opinan por el protectorado de los Estados Unidos, no tengan la ilusión de creer que enseñoreados de nuestras comarcas han de darles participación en los cargos públicos, ni siquiera han de tratarlos con alguna consideración. Si hoy son halagados, llegado ese caso serán los primeros que sientan su desprecio, puesto que serán los primeros también que intentarán nivelarse a sus insolentes protectores. Y aquí conviene recordar que los Estados Unidos, que tanto lisonjearon a Zavala, mientras contribuyó a la emancipación de Texas, prometiéndole hasta la presidencia de la nueva república, le trataron con tanto desprecio, apenas lograron su objeto, que murió de la pesadumbre pocos días después. Y más recientemente ¿que ha sucedido con los mexicanos que habitan la California y las demás provincias que hemos perdido? ¿No están siendo cada día objeto de vejaciones que no terminarán sino cuando desaparezca el último de nuestros compatriotas? ¿Y qué ha sucedido con las riquísimas minas de azogue que allí tiene una compañía que las compró al gobierno mexicano, y a cuyo frente se encuentra, y sea dicho de paso, un súbdito de S. M. B.? Que los tribunales de los Estados Unidos han declarado que los títulos de propiedad de esas minas no son válidos, y las han embargado, pretendiendo a la vez que los dueños de ellas enteren en el tesoro de los Estados Unidos los muchos millones de pesos fuertes que han producido desde que las adquirieron. Y ¿qué ha sucedido con los terrenos que el gobierno mexicano vendió a un súbdito francés, también en la California? Que los tribunales de los Estados Unidos le han despojado de ellos últimamente. Es claro, es lógico, que lo mismo harán después con las tierras y demás propiedades cuya posesión les convenga, anulando los títulos que presenten los posesores. Que ninguno de esos de mis compatriotas, que hoy se llaman hijos de la libertad, crea, pues, que en la nueva sociedad que han de formar como por encanto los vencedores, ha de figurar de modo alguno, ni siquiera ejerciendo profesiones honrosas, puesto que la invasión será tan rápida y tan completa, que el que no logre conservar un crecido capital, y eso en metálico, o morirá en la miseria, o arrastrará la vida más humilde, sirviendo poco menos que como esclavos en el suelo que la Providencia nos ha dado para gozarlo como señores. Porque la prosperidad de que tanto se habla hoy, si llega ese caso, será en las minas, en los canales, en los puertos, en el comercio, en las ciudades; en los campos y en todo aquello que la mano bienhechora de la Providencia nos ha dado con tanta prodigalidad. Y aquí me permito dirigir iguales observaciones a los cubanos que puedan creer que les conviene la unión a los Estados Unidos. Triste es ver cómo algunos jóvenes de la Isla de Cuba en su más tierna edad van a los colegios de los Estados Unidos a ser amamantados con las ideas más disolventes, y luego vuelven al seno de su patria, con buena fe, pero engañados, a desear una unión que habría de ser irremisiblemente su perdición y su ruina. Si yo no viera estos males tan próximos, no opondría yo a la intervención de los Estados Unidos la intervención europea, si no viera yo que en un documento solemne el presidente de aquellos Estados no oculta sus simpatías al partido de que, con razón o sin ella, espera el protectorado que en mi juicio va a perdernos; un hombre que se está ahogando no vacilará en agarrarse a un clavo ardiendo; yo propongo apoyarnos en una mano amiga. Los que no opinen como yo, que me prueben que hay otros medios de salvar nuestra nacionalidad y recobrar la paz, y les empeño mi palabra de caballero de que abandono la idea de la intervención. Anhelo como el que más que las cosas de México se arreglen en México y por México; pero como esto no puede ser en la violencia de las pasiones políticas que nos separan y nos matan, a la vez que veo un invasor extraño y enemigo natural y encarnizado de nuestra raza, aparejado a devorarnos, vuelvo la cara a las potencias de la raza latina que tienen un interés efectivo en nuestro bienestar y quizá también el deseo de salvarnos. Porque nadie podrá decirme que esas potencias aspiran a dominarnos ni a vendernos cara su protección. Salvada nuestra nacionalidad, vuelta la paz a la sociedad y establecida una marcha regular en las cosas, su misión se concluye y concluye con honra y provecho suyo y nuestro. Creo que este debe ser el único negocio serio de que por ahora deberían ocuparse nuestros hombres políticos. Tengo para mí que estos votos míos son también los de la parte sana y más numerosa de la sociedad mexicana; de la que libre de los remordimientos de haber contribuido al mal que nos devora, permanece casi muda, no oyéndose más que sus gemidos y las plegarias que murmura al pie del altar. Si, el día que la sociedad, o mejor diciendo, la verdadera voluntad nacional, pudiese hacer oír su voz, apoyada de manera que no la turbasen los atropellos de ciertos partidos, ese día el mundo podría conocer que no quiere nada de lo que se parezca a lo que se le da hoy, que no es más que desolación y ruina, espanto y muerte; y acogería la intervención europea con un regocijo sincero, porque en el fondo de su conciencia sabe que no es una traición a la patria. Y ¿cómo habría de serlo? Con el mismo derecho y libertad que un liberal exaltado opine por la anexación de México a los Estados Unidos, opino yo que debemos pedir auxilios a la Europa para impedir esa anexación. La traición, o el error si se quiere, estará de parte de los que contribuyan a que se pierda nuestra nacionalidad, a que se esclavice nuestra sociedad, a que se trastorne el equilibrio político y a que desaparezca hasta el catolicismo de aquellas partes. En tanto, ved a esa asustada sociedad mexicana no tener más refugio, y eso no en todas las ciudades, sino en el templo del Señor, vedla abrazada a la cruz en cuya creencia nació y en cuya creencia morirá, quienes quiera que sean sus dominadores. Ella podrá ver convertidos los templos que nos legaron nuestros padres en asilo de otro culto que no admite nuestra fe; ni mueve nuestro corazón; ella podrá ver despreciados nuestros pastores y sacerdotes; vituperar sus votos religiosos; escarnecer sus prácticas más sagradas; pero no habrá poder bastante en la tierra para arrancar de su corazón el catolicismo, que es su fe y el Dios a quien adora; harán de ella esclavos, que no infieles; víctimas, que no renegados; mártires que no blasfemos, y si se arrebata para siempre la paz a que su religión y costumbres le da derecho; a los pies del trono del Altísimo recibirán sus mejores hijos un eterno galardón, y allí, el día del castigo, invocarán la divina clemencia para sus injustos opresores, que tan sublimes son los principios del catolicismo. He dicho que esto es un grito de dolor, y así es la verdad. El estar lejos de la patria no es causa suficiente para dejar de gustar sus amarguras. También en la ausencia se siente y se llora. Lo que he dicho es la inspiración de mi conciencia y nada más; lo que he repetido en presencia de algunos de mis buenos amigos y compatriotas residentes en París, siempre que hablábamos de las angustias de la patria. Los que crean que es desacuerdo dar a luz una idea tan bien sentida como rápida y pobremente expresada, pueden creer que he cedido a la voz de mi conciencia, de más poder que la convicción que tengo de mi nulidad. Creo en verdad que sería un día de ventura para la patria, aquel en que los hombres de todos los partidos, conociendo quién es el verdadero enemigo de México, se unieran y consintieran en la intervención, única cosa que puede volvernos la paz y asegurar nuestro porvenir, alejando al enemigo común que no destruirá solamente a los partidos sino a la raza entera. Los que tanto mal han hecho al país, serían perdonados, y los que le han hecho algún bien contraerían un doble mérito. Salvada nuestra honra, salvada nuestra nacionalidad, salvada nuestra raza, podremos noblemente unirnos al poeta ibero para cantar con él que ahora y siempre quien llegue a nuestras magníficas regiones. Al arrojar el áncora pesada

París, 17 de enero de 1857 José María Hidalago

Hidalgo José María. Proyectos de Monarquía en México (de la Comisión Imperial Mexicana en Miramar y exministro en varias cortes de Europa) [Prólogo de Ángel Pola y Benjamçín de Gyves]. México. F. Vásquez, editor. 1904. pp. 309-322. |