|

|

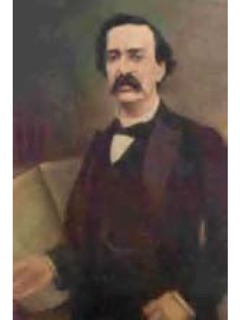

1856 La reacción. Francisco Zarco. |

Noviembre 18 de 1856

Es en vano buscar cual es el fin político de los movimientos reaccionarios que están turbando la paz pública y embarazando la acción del gobierno. Los mismos planes de los rebeldes nada prometen al país, no se ocupan del pueblo; quieren solo satisfacer las ambiciones y las venganzas de una clase de la sociedad, que juzga ofendidos sus intereses materiales por las pocas reformas que se han llevado a cabo desde que triunfo la revolución de Ayutla. Pero si la reacción triunfara, haría un poco más de lo que promete, pues su programa oculto es la satisfacción del rencor y la venganza de las clases privilegiadas: querría sacrificar los hombres de la revolución de Ayutla, y bajo el cargo de demagogos, de socialistas, de herejes y de impíos, perseguirían a cuantos han querido reformas que mejoren la situación de las clases del pueblo. Sabe ya el país lo que fue la administración conservadora de Santa Anna en los veintisiete meses que esclavizó a los mexicanos. La reacción restauraría a aquellos mismos hombres, con todos sus vicios y con todos sus crímenes, y perdería para siempre la causa de la libertad. Si se examina cuáles son los elementos, los recursos, los hombres y los actos de la reacción, este examen basta para hacer comprender que el triunfo del partido retrógrado anunciaría los funerales de la República y la extinción completa de nuestra nacionalidad. A la vista de todos está que los planes de la Iglesia destinados al culto y a objetos de beneficencia son los que la parte corrompida fanática del clero emplea en hacer sus reclutas de gentes perdidas y en tentar la fidelidad de las tropas del gobierno. Este dinero no se sacrifica a una falsa idea religiosa, sino que se presta a interés para recobrarlo más tarde, acumulando la propiedad, reestableciendo la coacción civil en el cobro del diezmo y recargando las obvenciones parroquiales, que ya han empobrecido al pueblo. En la facción se alistan hombres sin moralidad y sin principios; gente que ha hecho profesión de trastornadores, tránsfugas de todos los partidos. Los cabecillas son o militares célebres por su inmoralidad, que acababan de ser indultados por el gobierno, o sacerdotes irregulares que abandonan la cura de almas o el silencio del claustro para fomentar la guerra civil y mancharse con todo género de crímenes. Estos corifeos no tienen el menor escrúpulo en formar sus gavillas con salteadores de caminos, con prófugos de las cárceles, con presidiarios a quienes ponen en libertad para convertirlos en defensores de la religión. Nada sorprendente es, pues que el robo, el incendio y el asesinato sean el anuncio de los pronunciados por donde quiera que pasan. Ni los mismos sacerdotes están libres de recibir malos tratamientos, y hasta la muerte, de los apóstoles de los fueros. Y el espíritu de partido y la inmoralidad llegan al grado de calificar de simple represalia el horrendo asesinato perpetrado en el cura de Tuto. Adonde quiera que llegan los facciosos, se dirigen al cura para, de grado o por fuerza, disponer de los bienes de la Iglesia. Antes, en todas las revoluciones, invocando estos o aquellos principios, no había habido quien se atreviera a abandonar la bandera tricolor, el glorioso pabellón de Iguala. Pero ahora en los parapetos de los rebeldes de Puebla, ondea una bandera negra con una cruz roja en el centro, circundada de calaveras. ¿Qué significa esta siniestra enseña? (Que esa profanación del cristianismo? ¿Qué esos signos de muerte? ¿Augura esta bandera que México ha de dejar sus tradiciones de libertad, de gloria y de civilización, para retroceder a los tiempos de Torquemada, para doblegarse ante el hisopo y el sobrepelliz, y para erigir cadalsos en todas partes, y esto cuando la asamblea constituyente acaba de proclamar la abolición de la pena de muerte? Las clases privilegiadas, que no vacilan en unirse con bandoleros, dan hoy una prueba más de que separan su causa de la del pueblo, de que en nada tienen la existencia de la República. Ellas fueron, en efecto, las que excomulgaron a los insurgentes y emplearon sus tesoros en prolongar la dominación española; ellas, las que recurrieron a la farsa del imperio para sacrificar a Iturbide; ellas, las que conspiraron contra la libertad y contra la independencia, llamaron a nuestras costas la expedición de Barradas; ellas las que asesinaron a Guerrero; ellas las que imploraron el yugo de su príncipe extranjero; ellas, las que cuando el invasor americano desembarcaba en Veracruz, promovían en México una asonada religiosa en defensa de los bienes del clero. El privilegio, el fuero, el interés de casta, son ahora fieles a sus tradiciones, son consecuentes con su propia historia. La reacción no solo es un embarazo para el gobierno, no afecta puramente a los intereses políticos, sino que pone en conflicto la existencia de la sociedad. Dejando a un lado los robos y las depredaciones de la facción, el malestar y la inquietud de los pueblos, la inseguridad de los caminos, la parálisis del comercio, la decadencia de la industria, la ruina del erario, y hasta el derramamiento de sangre, se trata hoy de saber si en México ha de valer algo el poder civil, si este pueblo ha hecho tantos sacrificios por su independencia y por su libertad para caer postrado ante el yugo de diez o doce curas y de otros tantos militares. La lucha en que hoy se agita el país será la resolución de todos los problemas sociales, y es tiempo ya de que sepamos si los siete millones de habitantes que tiene México pueden vivir como pueblo libre, o si están condenados a vegetar como en un presidio, en un cuartel o en una casa de ejercicios. Para la reacción, el crimen del gobierno consiste en haber intentado mejorar la situación de las clases del pueblo, y el crimen del pueblo consiste en conocer ya sus intereses y en no confundir las verdades de la religión con las consejas y las supercherías de los que quieren explotar el fanatismo. Bandoleros, asesinos, incendiarios, traidores, gentes perdidas: he aquí quienes son los que se presentan como defensores de la religión. Con razón el pueblo los desprecia y los escarnece, y comprende muy bien que no está la religión del lado de esas chusmas desenfrenadas. Si la reacción triunfara, esas hordas, casi salvajes, formarían lo que entonces se llamará ejército: los curas rebeldes se sobrepondrían en dignidad y en influencia a la mayoría del clero, que comprende en evangélica misión de paz y de caridad, y los destinos del país estarían a merced de los hombres sin fe, sin conciencia y sin moralidad, que no tienen más programas que satisfacer su ambición y sus rencores. Los que la fomentan, los que solapadamente la protegen, deben temblar ante las consecuencias probables de su perfidia y de su iniquidad. La reacción no es un movimiento político, no puede decirse de ella, como se dice de las revoluciones populares, que es la expresión de una necesidad no satisfecha. La reacción por el contrario es un desafío a la opinión pública, un insulto a la dignidad nacional, y tiende a no satisfacer ninguna de las necesidades del pueblo, y a sumergirlo en la abyección y en la barbarie. Así lo comprende el pueblo, y por esto, mirando con horror a los rebeldes, se pone del lado de los buenos principios, ayuda al gobierno y no se deja extraviar al alucinar por los malos sacerdotes que confunden la religión con el culto del dinero, y que acusan de herejía y de impiedad a los que anhelan el bienestar de la República. El éxito de la lucha no puede ser dudoso: el gobierno cuenta no solo con fuerzas materiales, sino con el apoyo incontrastable de la opinión. El triunfo es seguro en los campos de batalla, y la sociedad tiene fuerzas bastantes para librarse de gavillas de salteadores. Pero este triunfo será pasajero y efímero si el gobierno no se reviste de inflexible energía para salvar a la sociedad y afirmar la paz pública, atacando de raíz los elementos disolventes que amagan no a éste o a aquel partido, sino al orden social. En todo el país, que está ya aleccionado por la experiencia, se clama por justicia y energía. El gobierno, que también tiene una amarga y reciente experiencia de lo que son las transacciones y las medidas a medias, debe ya comprender que la justicia y la energía son la única base de su existencia, Y que si ahora no se muestra inflexible, aunque en la apariencia venza a la reacción, no obtendrá un triunfo, sino que negociará una tregua para luchar y acaso sucumbir más tarde. La justicia que quiere la sociedad no es la venganza, sino la reparación. La energía que reclama la opinión no es el cadalso, sino la firmeza en los principios, la marcha libre de vacilaciones, el valor para llevar a cabo grandes reformas, y la decisión para no retroceder ante obstáculos imaginarios. La energía, pues, que reclama la opinión, consiste en que el gobierno y el Congreso lleven a cabo el programa de la revolución de Ayutla: ¡LIBERTAD Y REFORMA! Sin volver hacia atrás, sin contemporizaciones, sin transacciones que siempre importan el sacrificio de los buenos principios y el retardo de todo progreso. Fuente:

|