|

|

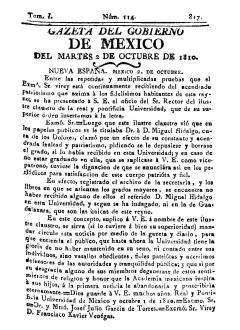

1810 Manifiesto del claustro de la universidad de México contra Napoleón y la revolución iniciada en Dolores. |

Octubre 5 de 1810El rector y claustro pleno de la real y pontificia universidad de México a todos los habitantes de América Fidelísimos conciudadanos: Ha llegado el tiempo en que los alumnos de la Academia Mexicana, que como doctores, están destinados por la providencia del Altísimo para instruir a los pueblos, fortalecer a los débiles, enseñar a los ignorantes, y alimentar a todos con la leche de una sana doctrina, levanten la voz para preveniros contra la seducción y el engaño, y para recordaros el cumplimiento de los deberes que os impone la religión santa que profesáis, y el juramento de fidelidad que habéis prestado a nuestro deseado monarca y a las autoridades que nos gobiernan representantes de su soberanía, y de la suprema que el rey de los reyes ha depositado en sus manos. Hasta ahora la América, esta parte integrante de la monarquía española, no había padecido eclipse que ofuscase los resplandores de su constante adhesión a la religión de sus padres, y la acendrada fidelidad hacia sus príncipes: católica y obediente, ha presentado un cuadro hermoso que se ha arrebatado la atención, y conciliado la envidia de las naciones más remotas del mundo. ¡Mas ah! Ínterin nos gloriábamos, no sólo de vivir en una dulce y tranquila paz, sino lo que es más, de oponer con nuestra resistencia y patriotismo una barrera impenetrable a la capciosidad y sutileza del tirano opresor de la Europa; un trozo despreciable de facciosos intenta perturbar el orden público, creyéndose quizá capaz de arrastrar tras sí con su perverso ejemplo al inmenso pueblo de generosos y obedientes americanos, en pos de la halagüeña perspectiva de una aparente felicidad; pero lejos de nosotros, sí, esté muy distante de nuestro carácter dócil y honrado la nota negra e infame de adherir a unos proyectos que deshonrarían para siempre nuestra religión, vulnerarían la opinión que nos hemos granjeado, nos cubrirían de ignominia, y haría llevásemos sobre nosotros el peso todo de la execración de los pueblos. En vano se cansa el usurpador de los tronos, y sus infames satélites, que tales son los que en nuestros días han empezado en los pueblos comarcanos a perturbar nuestro sosiego, y mancillar nuestra fidelidad: en vano se fatigan, empleando los ardides malignos de la seducción; pues unidos siempre, no será otro el voto ni la voz de la nación americana, que guerra al detestable Napoleón, fidelidad al amabilísimo FERNANDO VII, respeto y sumisión al Supremo Consejo de Regencia depositario de la autoridad soberana, obediencia al jefe supremo del reino, docilidad a la voz del pastor, y paz, unión eterna con nuestros hermanos los españoles ultramarinos. Sí americanos: ésta sola es la base de nuestra gloria y felicidad: amantes y unidos contribuiremos a la prosperidad y regeneración de la generosa España nuestra común madre, enjugaremos las lágrimas de los habitantes de la Península, nos burlaremos de las perversas maquinaciones del tirano y sus emisarios, y a pesar de sus esfuerzos, seremos verdaderamente dichosos; al contrario, la rivalidad y desunión nos conducirían a la última ruina, y tendríamos que llorar con lágrimas amargas nuestra desolación y exterminio. Para convenceros de esta verdad, compareced vosotros en el tribunal de vuestra razón, y encontraréis que cuantas grandes convulsiones han trastornado los imperios no han tenido otro origen que la desunión. ¿Para qué recordaros que la división de Witiza y Rodrigo acarrearon antes a España males incalculables con la irrupción de los moros? Deteneos un poco; paraos a considerar el estado miserable de la Francia, y recapacitando en el grado último de degradación a que ha llegado; vosotros diréis: ¡ah! si los franceses hubiesen mantenido la unión sagrada que manda respetar el altar y el trono, Francia, católica como antes, centro de las bellas artes, culta y opulenta, no gemiría bajo el yugo de hierro, ni sería en el día un escombro que no excita más que la compasión de los hombres de bien. Pero dejémosla llorar en pena de su regicidio el estado de abatimiento en que yace, y volvamos la vista a nuestra madre la antigua España, y al verla saqueada, cubierta de luto, y destituida de su antiguo esplendor, preguntémosla ¿quién la ha robado la dulce paz en que reposaba tranquilamente? ¿Quién? Un tirano ambicioso, que salido del estiércol más inmundo de Córcega, quiere absorberse todos los tronos, y un privado indigno e ingrato a la exaltación escandalosa que debió a sus señores y reyes. ¿Pero de qué medios se valieron? Recorred la historia de nuestros últimos días, y hallaréis que conociendo estos dos bandidos el carácter religioso y honrado de los españoles, y que por más que trabajasen en sembrar la semilla de la discordia, ésta quedaría sofocada, y no produciría fruto alguno en unos corazones fieles a Dios, y leales a sus príncipes, maquinan encender el fuego de la desunión entre un padre sencillo y un hijo humilde y obediente, que fue siempre la esperanza y las delicias de la nación. Acordaos de que el privado intenta y logró que se hiciese comparecer a vista de una y otra España, a nuestro adorado rey, bajo el monstruoso aspecto de rebelde a su padre; sin embargo de que la providencia de un Dios justo, veló sobre él, para que ni uno solo aun de los vasallos que estamos más distantes de su sagrada persona, diésemos crédito a una impostura que sólo pudo inventarse por un alma tan maligna como la de aquel favorito, y caber en un corazón tan flexible como el del sencillo padre. Pero frustradas las primeras maquinaciones de estos dos que conspiraban contra el trono español, no habiendo podido inspirar en el ánimo de los vasallos el odio hacia el príncipe FERNANDO que unido al fastidio de la nación por el antiguo gobierno, habría acarreado una funesta anarquía: ¿de qué medios no se valen nuevamente? Consumada por Napoleón la traición más horrenda, apoderado de toda la familia real, huérfana España sin su rey; se persuade el tirano que el pueblo español va a tributarle los homenajes más respetuosos, y que recibiéndole como a un ángel de paz, le deja sentar pacíficamente sobre su trono. ¡Indigno! Tú creíste que al verse los españoles sin el objeto idolatrado de su alma, y temerosos de oponerse a tu fuerza, que llamas irresistible, había de doblar ignominiosamente su cuello, bajo el pesadísimo yugo de un ladrón que no ha conocido jamás otro honor ni otra política que la de su desmesurada ambición. Se engañó, compatriotas amados. Se engañó creyendo que el león de España, que había estado sepultado en un profundo sueño, no había de levantarse para armar sus garras triunfadoras, no menos de las lunas africanas, que de las águilas francesas. Pero ¿no es así, que él creyó que dividido en bandos el pueblo español, adictos unos al antiguo gobierno, interesados otros en el benéfico y dulce de FERNANDO, y desesperados todos de militar bajo uno y otro, introduciría la más horrenda anarquía; y que encendiéndose una guerra intestina, los españoles chocados entre sí le facilitarían el paso a sus ambiciosas miras? No nos engañemos, señores, no reconoce la maquiavélica política del tirano otro medio más poderoso que la desunión para acabar con los pueblos, y para recrear sus ojos carniceros con el espectáculo sangriento de la destrucción de sus semejantes: y ¿qué hubiera sido de la España si sus valientes hijos, conformes y unidos, no hubieran desplegado toda su energía, para oponerse a sus designios? No, no creyó jamás Napoleón que fuese necesario derramar la sangre de sus soldados para llevar adelante sus proyectos de ambición; pero una vez derramada, ¿qué hace? vosotros lo sabéis; no cesa de hacer publicar en sus infames periódicos las más sangrientas invectivas para desconceptuar entre los españoles, no sólo a su adorado rey, sino también a los jefes más acreditados: ¿y para qué? Para infundir el desaliento y la desconfianza de los pueblos, que sea como precursora de la desunión y anarquía: para hacer cimbrar el edificio social, y para que rotas las ligaduras que nos unen, abandonemos la religión de nuestros padres, y perdidos los sentimientos de honor que nos distinguen, le sigamos, lisonjeándonos de poder vivir bajo un yugo que halagará nuestras pasiones. Infelices de nosotros si tal sucediese, e infelices también si oyésemos la voz de esos desgraciados, que habiendo seducido a una pequeña porción de los pueblos que nos rodean, caminan a su ruina, queriendo envolvernos a nosotros en la misma desgracia. Ellos, no lo dudéis, o por la corrupción de su corazón, quieren seguir el impulso desordenado de sus pasiones; o son unos emisarios comprados por Napoleón. Como éste ha desesperado de ocupar las Américas que arrebatan toda su atención, cuyo vacío no puede llenarse con cosa alguna: como ve que sus escuadras tienen impedido el paso por nuestra aliada la generosa nación británica: que sus ejércitos no pueden llegar a nuestros puertos, sin encontrar en ellos la muerte, se vale de la seducción para introducir la anarquía. Estas son sus miras, y éste el objeto que se han propuesto esos cuatro perturbadores del sosiego público. Pero llamemos en nuestro auxilio a la religión, a la razón y al honor, y quedaremos convencidos de que para ser felices, debemos cerrar para siempre nuestros oídos y nuestro corazón a sus detestables proyectos: porque ¿cuáles son éstos? ¿Acaso sacudir el yugo de la dominación suave y benéfica del Supremo Consejo de Regencia? Porque si es así ¿donde están aquellos días alegres y festivos del mes de julio de 808 en que el europeo y el americano, el sacerdote y el secular, el soldado y el paisano, el rico y el pobre, el indio y el español formaron un solo cuerpo y una sola voz, bendiciendo al Todopoderoso por el aliento que había infundido a los habitantes de la Península para rechazar la fuerza del tirano; y en que jurando una fidelidad eterna al monarca español FERNANDO VII, se poblaron los aires de los vivas y afectos más sinceros? ¿Dónde están? Porque ¿qué será ser fieles al rey FERNANDO representado en este cuerpo, soberano instalado y reconocido por toda la nación, si desobedecemos a quien le representa? ¿Quién sino aquélla ha depositado en sus manos la soberanía del monarca? FERNANDO VII nos gobierna, gobernándonos el Supremo Consejo: y revelándonos contra éste, no nos revelamos contra aquél? ¡Ah! ¿Qué se diría de los americanos, que después de cerca de tres siglos de lealtad a sus reyes; que cuando por voto de los pueblos ocupa el solio español el más amado de los monarcas; que cuando éste gime en la más dura opresión, entonces con una detestable apostasía degeneraban del antiguo honor que formaba su carácter? No, lejos de nosotros un borrón tan infame. Somos católicos, habitamos un país que cuando la Europa toda ha sido contaminada en partes de la peste funesta de la herejía, él solo ha conservado pura e intacta la fe de sus padres. Acordémonos de que Dios, su evangelio, los padres de la Iglesia y sus concilios, nos mandan y prescriben la sujeción a las potestades legítimas. Es lo la que ejerce el Supremo Consejo de Regencia, y las que dimanan de él; y sin sacudir el yugo del evangelio, no podemos sacudir el de la potestad soberana que nos rige. Doblemos el cuello bajo el peso de estas máximas saludables, sigamos el impulso de nuestra razón ilustrada por la fe, y entendamos que todo cuanto se oponga a estas verdades, es una felicidad aparente. Sabemos bien que el nombre de libertad lisonjea y halaga nuestras pasiones: que cuando nos creemos árbitros y señores de nuestra fortuna, nos persuadimos de que ya somos sólidamente felices: si esto fuese así, el mundo acaso canonizaría la rebelión; pero nos engañamos, amados compatriotas. Fijemos si no la vista en esos alucinados que siguen el partido de los facciosos: ¿qué otra cosa son sino unos esclavos? No todos ellos son jefes; tienen dos o tres que los gobiernan; se les han impuesto leyes que deben obedecer, y penas que deben sufrir, tanto más duras aquéllas y éstas, cuanto que no están cimentadas sino sobre el capricho; y esto ¿será ser libres y felices? Disfrutarán, es verdad, algunos momentos de franqueza y comodidad; por algunos días el hambre y la miseria estarán fugitivas y muy distantes de sus hogares: pero ¿por qué medio? Por los del robo y del pillaje que reprueba la religión: el pan que lleguen a sus labios estará envuelto con las lágrimas y la sangre de los a quienes lo robaron, y su corazón siempre inquieto y asaltado con los venenosos remordimientos de una conciencia delincuente, no les dejará por sólo un momento respirar el aire dulce de paz que acompaña siempre al bien obrar. ¡Ah! Si pudiésemos registrar sus corazones, ellos saldrían por garantes de esta verdad. En esta hora ellos mismos están agobiados con el peso de su delito, y detestarán en su interior su desgraciada temeridad. Esto, y no lo es menos la de querer hacernos odiosos y que conspiremos contra los españoles europeos: empresa ridícula que sólo podrá adoptarse por un insensato que carezca de razón y de sentimientos de honradez, porque un hombre de bien o ilustrado, no conspirará jamás contra sus hermanos, sí, hermanos por mil y especialísimos títulos: hermanos porque somos profesores de una misma religión, vasallos de un mismo rey, sujetos a unas mismas leyes y costumbres: y hermanos especialmente porque corre en nuestras venas la sangre europea. A excepción de los conquistados ¿quién hay que no traiga su origen de los antiguos españoles? Nuestros abuelos, cuando no nuestros padres, vinieron con los conquistadores, o después de ellos, fijaron aquí su domicilio y nos engendraron en América; con que o reconocemos por hermanos a los europeos si somos blancos, o somos unos insectos producidos en este suelo. Esto no puede decirse: luego es indisputable que la sangre nos une y estrecha con unos vínculos indisolubles, y es preciso confesar que a no haberse conquistado este reino, los americanos habríamos nacido en alguna de las provincias de España, y seríamos europeos. Y siendo así, ¿no sería una locura e insensatez dividirnos de los que forman con nosotros un solo cuerpo, una sola alma, y que respiran unos mismos sentimientos? Lejos de esto, debemos vivir íntimamente unidos a ellos, y reconocer a la antigua España por nuestra común madre. A ella debe este reino la fe y la religión: a ella su hermosura y esplendor: a ella su cultura e ilustración: a ella sus progresos en las ciencias y artes, y los españoles a quienes se debe el cultivo de este reino hermoso y opulento. Registrad si no la historia, remontaos a aquellos siglos en que la América gemía bajo el pesado yugo de unos tiranos, y hallaréis un lienzo lastimoso que no puede presentaros otra cosa que inmundos adoratorios, crueldades horrorosas que desconocían los derechos sagrados de la humanidad, y aras enrojecidas con humana sangre. ¿Quién pues, oh América, te hizo mudar de semblante, sino tus gloriosos conquistadores, y los valientes españoles que a costa de inmensas fatigas te redimieron del abatimiento en que yacías? Señores, es necesario no olvidar esto jamás, para no separarnos ni desunirnos de nuestros amados hermanos los españoles ultramarinos. No descienden de ellos los conquistados, es verdad; pero después de los beneficios que he referido y de que son deudores a los que vinieron a traernos la religión y la felicidad, ¿no son ellos el objeto de los paternales cuidados del monarca español? ¿No se les han concedido innumerables exenciones y privilegios no comunes a los demás? ¿La silla apostólica no les ha dispensado multitud de gracias a petición de nuestros reyes; éstos, después de recomendarlos a los jefes y ministros del reino, no erigieron un juzgado y crearon un ministro encargado de su protección? Reconoced pues, ¡oh indios afortunados! los favores que os dispensa el soberano y vuestra madre la antigua España, para que viváis unidos, con sus hijos. Sí, vivamos unidos, y despreciemos los impíos proyectos de esos facciosos que nos quieren alucinar. ¡Locos! Ellos no se han parado a reflexionar como nosotros, que si siguiésemos sus ideas sería trastornar todo el reino, no sólo porque nuestra fuerza sería resistida por la contraria, sino lo que es más, porque no podríamos luchar unos contra otros sin que nuestras casas se cubriesen de luto y de tristeza. ¿Qué americano hay que no tenga en el seno de su familia o un padre amante, o un cuñado honrado nacido en la península; ni qué europeo que no esté enlazado con las familias de América por los vínculos o sociales, o por el sagrado del matrimonio? Y podríamos ver unos y otros con ánimo sereno que se atentase a la persona o bienes de nuestros caros o parientes o amigos? Sólo en la cabeza de esos insensatos pueden caber unas maquinaciones tan desatinadas. Nosotros sabemos bien que esta desunión nos acarrearía males incalculables: que sería la ruina de nuestras familias, el principio y término de nuestra desgracia; y al contrario la unión y confraternidad nos conservarán en nuestros derechos, gozaremos de una dulce paz, en el seno de nuestras casas, nos haremos inexpugnables, podremos contribuir a la gloria de la invicta nación española, y restitución de nuestro adorado FERNANDO; y cuando llegue a sus oídos que los americanos vivimos íntimamente unidos por religión, por honor o interés con los españoles de la península, se enjugarán las lágrimas que como tributo de su amor le debemos los vasallos de una y otra España. Sirvámonos del aviso del autor de un libelo titulado: Dictamen que formará la posteridad sobre los asuntos de España: vivamos unidos y seamos prudentes, nos dice: pues del enemigo el consejo. Vivamos unidos gloriándonos de que a excepción de ese número despreciable de facciosos, los europeos han recibido y recibirán siempre del inmenso pueblo americano las más incontestables pruebas de nuestra confraternidad: unión pues, y guerra eterna al infame tirano: guerra a esos pocos desnaturalizados, y si fuere necesario empuñemos la espada y tomemos el fusil contra esos insensatos que intentan seducirnos y empañar la ternura de nuestro nombre. No nos dejemos engañar, recapacitemos y advirtamos que el medio de que esos se han querido valer para alucinarnos es el mismo que ha causado el trastorno de la monarquía: el que arruina la Francia; del que se ha valido y vale Napoleón para sus empresas de usurpación, y del que se valen esos bandidos para hacernos desgraciados. En nuestra mano está no serlo. Imitemos la conducta de los españoles de la Península, cuya constancia y unión hará que, tarde o temprano, renazca de entre su abatimiento la opulenta y generosa España. Cerremos los oídos a la voz de la seducción; y si esos facciosos os dijeren que los americanos estamos abatidos, desmentidlos y presentadles el catálogo de los que han recibido del soberano premios condignos a sus servicios: convencedlos con el testimonio de un sabio americano,1 del aprecio que siempre se ha hecho en la corte de los indianos beneméritos, y ponedles a la vista el manifiesto del Supremo Consejo de Regencia: allí verán que acaba de empeñar su real palabra, protestando a los americanos que no serán oprimidos; que su suerte dependerá de sus méritos, y serán atendidos sus servicios, y a la par de los europeos dignamente recompensados. Dadles en cara con esto, y descansemos todos sobre esta palabra tan lisonjera para nosotros. Confiemos en el gobierno soberano; en la actividad del digno jefe de este reino que vela sobre nuestra seguridad: sea uno en todos el interés por sostener la justa causa: desprendámonos de toda preocupación, socorramos a nuestros hermanos, amémoslos, vivamos unidos, y oigamos la voz dulce de la religión y el honor que nos dice: paz, unión, amistad eterna. Sala de claustros de la Real y Pontificia Universidad de México y octubre 5 de 1810.― Doctor y maestro José Julio García de Torres.― Doctor Martín José Verdugo y Rocha. Por mandado del señor rector y claustro pleno. José María Rivera.― -Pro- Secretario. 1 Léase el Discurso cristiano-político-moral del señor doctor don José Mariano Beristáin, canónigo de esta Santa Iglesia, que corre impreso y pronunció en la iglesia de la Santísima Trinidad de esta Corte.

Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de independencia de México de 1808 a 1821. México, José María Sandoval, impresor, 1878, vol. 2, documento núm. 74.

|